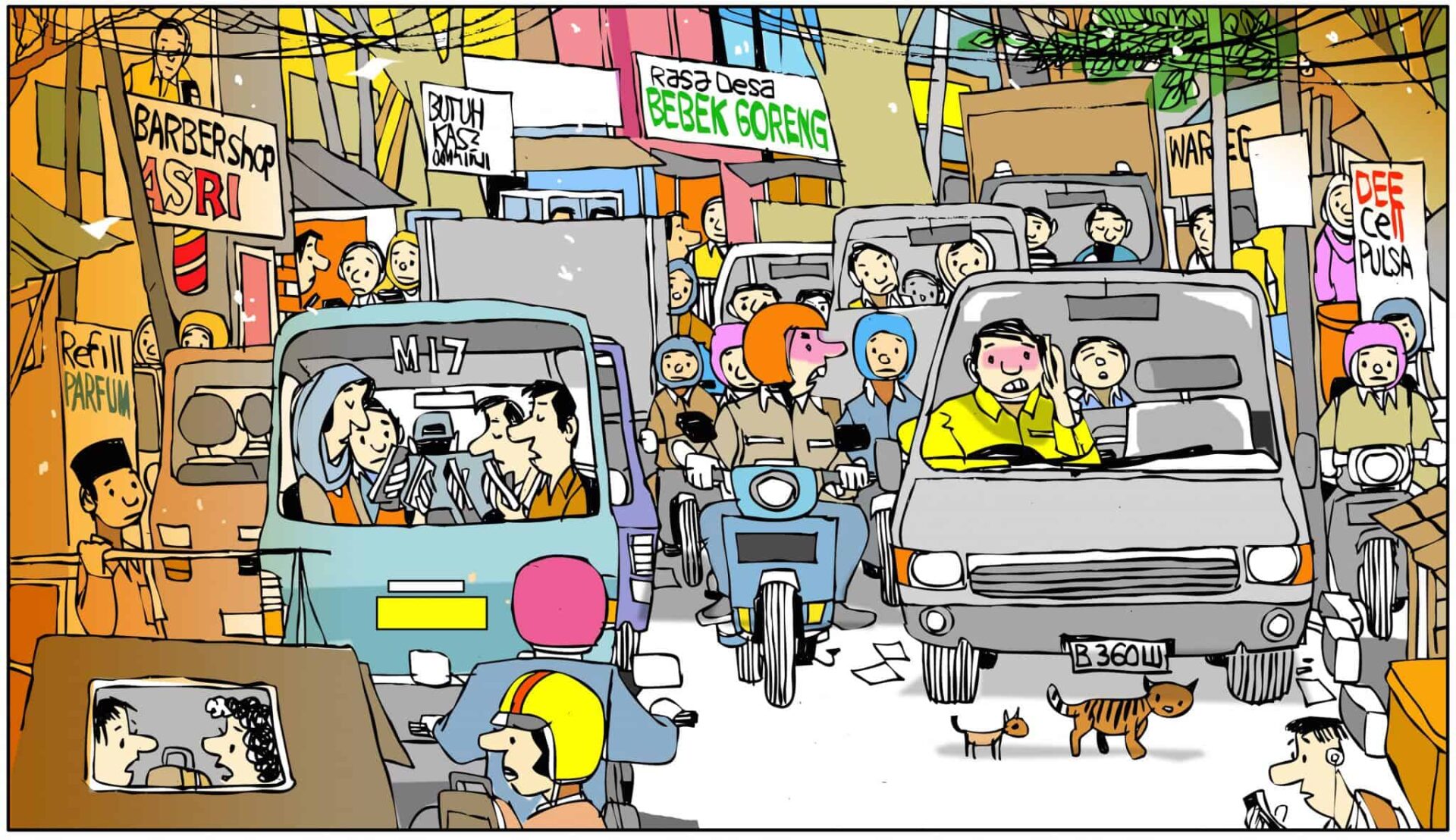

Transportasi, ialah topik yang diusung Sediksi.com sepanjang Februari 2016 ini. Topik itu tercetus akhir Januari lalu, melalui rapat singkat yang tidak se-formal rapat redaksi-nya media-media professional, tidak pula se-alot sidang tema majalahnya pegiat pers mahasiswa.

Satu per satu penulis Sediksi.com mulai menuangkan pikirannya masing-masing tentang transportasi. Rasanya baru kemarin topik ini disepakati, namun ternyata hari bergulir begitu cepat, secepat berbagai isu nasional yang datang dan pergi silih berganti mulai terorisme, Gafatar, revisi UU KPK, hingga pro-kontra LGBT, pembenturan Sunni-Syiah, serta kontroversi hukum memperingati Valentine – dan sampai pada pengujung Februari.

Dan saya, belum juga menunaikan tugas menggubah tulisan bertopik transportasi, sehingga membuat teman-teman terus menagih, sehingga membuat saya tidak fokus mengerjakan skripsi, sehingga membuat tidur siang saya tidak nyaman, sehingga membuat saya menulis ini. Begitulah, saya mulai berpikir apa yang bisa saya tulis tentang transportasi.

Karena saya bukan pakar transportasi, maka saya tidak perlu repot-repot menyajikan pandangan secara akademis. Saya lebih tertarik dengan hal di luar ‘inti transportasi’, namun masih terkait dan menurut saya tak boleh raib dari dunia transportasi.

***

Saya akan merasa sangat berdosa jika melupakan peluit, ketika membicarakan transportasi. Peluit adalah salah satu karya manusia yang cukup bermanfaat di jalanan. Saya tidak bisa membayangkan jika tidak ada teknologi ini, betapa rumitnya pola pelaksanaan per-transportasi-an di negeri kita. Sebenarnya, banyak sekali bunyi peluit yang berkeliaran di ranah transportasi jika kita mengkajinya secara teliti. Namun, setidaknya, saya menemukan kegunaan paling praktis dari alat ini manakala berkomunikasi dengan Pak Polantas dan Tukang Parkir. Jika kita amati, akan terlihat suatu pola komunikasi yang berbeda-beda tiap peluit dari masing-masing mereka.

Peluit milik Pak Polantas memiliki bunyi yang tidak tentu intensitasnya. Perbedaan intensitas ini diduga disebabkan berbagai faktor, mulai tinggi-rendahnya tingkat kemacetan hingga tebal-tipisnya isi dompet. Yang pertama, Pak Polantas hampir tak pernah absen membunyikannya ketika pagi dan sore hari. Pilihan membunyikan peluit di waktu-waktu itu tak lain (mungkin) karena atensi pimpinan, yang mengharuskan Pak Polantas tersebut berjaga di tiap perempatan, untuk memastikan agar keberangkatan dan kepulangan para pekerja tidak habis oleh bising mesin di jalanan.

Bunyi peluit untuk momen-momen tersebut terdengar tidak terlalu merdu bagi saya, karena sering kali saya tidak dibiarkan mendengarnya terlalu lama. Peluit itu buru-buru menyiulkan siulan pongah, seakan mengisyaratkan agar saya harus segera memacu gas kendaraan saya dan berlalu begitu saja.

Lain halnya tatkala bunyi tersebut dikumandangkan saat momen razia kendaraan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Telinga saya mampu menyerap tiap makna menjadi kenikmatan yang tiada terkira ketika sebentuk siul meminta saya menghentikan kendaraan, untuk sejenak menunjukkan sejumlah surat-surat yang sebenarnya berbentuk kartu. Ada semacam ketegasan berbaur kasih sayang yang terkandung dalam bunyi tersebut.

Ketegasan, saya rasakan manakala bunyi peluit itu mampu menghentikan tiap kendaraan atas nama tegaknya hukum dan keselamatan pengendara. Jika surat-surat lengkap dan tak ditemukan pelanggaran, benda itu makin menunjukkan ketegasannya, mempersilakan saya melanjutkan perjalanan. Kasih sayang, saya temukan bila saya tak mampu menunjukkan kelengkapan surat-surat, yang berarti ada pelanggaran. Tentu saja, saya harus menepi terlebih dulu, dan terus bisa mengamati nyanyian syahdu yang terus menyemburkan irama merdu, dari jarak agak jauh. Situsasi tersebut cukup menghibur agar saya tak terlalu meratapi kesalahan karena berdosa, karena melakukan pelanggaran, karena tidak taat hukum, karena tidak menjadi warga negara yang baik, dan juga karena harus berdialog lebih lanjut dengan Pak Polantas yang saya khawatirkan memicu tindakan lain yang juga melawan hukum.

Berikutnya, mari kita menyelami bunyi peluit milik tukang parkir. Secara umum, saya membaginya jadi dua kategori: penguasa dan pemimpin. Sebab, biar bagaimanapun, secara umum dengung yang tersembur dari peluit milik tukang parkir adalah wujud kebebasan berkspresi yang lahir dari suatu metode internal tubuh manusia untuk menghadapi kerumitan hidup dan keterancaman sosial.

Tukang parkir di pusat-pusat atau pinggiran kota, dengan metode sederhana, berhasil mengubah kesengsaraan menjadi kebahagiaan, menyihir kelemahan menjadi kekuatan, dan menunggangi ketidakberdayaan menjadi segunung daya melalui upaya-upaya pseudo-realistis. Hari-hari para tukang parkir ini barangkali memang terlalu rapuh, ditabrak pesakitan dari atas-bawah-kanan-kiri, dikepung pembodohan dari berbagai aspek dan dimensi – sehingga mereka tidak memiliki kesempatan berkuasa atas segala hal, termasuk pada dirinya sendiri.

Maka, mereka menjalankan metode sederhana yang tadi saya sebutkan, karena diam-diam mereka juga menyimpan hasrat berkuasa, minimal berkuasa atas dirinya sendiri. Alhasil, dianggaplah lahan parkir sebagai miniatur negara, pengguna jasa parkir sebagai penduduknya, dan tarif parkir sebagai pajak yang harus dibayar penduduk kepada negara. Perangkat kekuasaannya tak lain adalah peluit. Dengan begitu, setidaknya para tukang parkir ini memiliki kekuasaan dan bebas mengekspresikan kreativitasnya dalam berkuasa.

Sebagaimana yang sudah saya petakan, terdapat dua kategori bunyi peluit tukang parkir: pemimpin dan penguasa. Pada hakikatnya, kedua kategori tersebut sama-sama memiliki tanggung jawab dan menjalankan tugas serupa, sejalan dengan kekuasaan yang dimilikinya: memerintah tiap orang yang akan parkir.

Pertama, tipikal pemimpin, yakni peluit yang setia menyiulkan arahan sejak pengendara tiba hingga mendapat tempat parkir yang pas. Kemudian, sebagaimana layaknya pemimpin, peluit itu masih bersiaga menunggu tugas berikutnya, sembari memperhatikan agar kondisi toto tentrem kerto raharjo atau baldatun toyibatun warobun ghofur di lingkungan penduduk lahan parkir tetap terjaga. Belum cukup tugas peluiit itu, ia masih melantunkan syair-syair suci yang menemani tiap gerak kendaraan hingga meninggalkan perbatasan lahan parkir dengan selamat, sebelum akhirnya berhak mendapat pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori yang kedua, yakni tipikal penguasa. Irama peluit kali ini terdengar begitu dingin. Seringkali, ia hanya berbunyi ketika menarik pajak, tanpa menunaikan kewajibannya terlebih dahulu. Bahkan, kadang-kadang penduduk lahan parkir tiada merasa dan sama sekali tak menyangka ada penguasa di tempat itu, karena kedatangannya selalu tiba-tiba, senada dengan bunyi “priiiit” yang menagih-nagih jatah kekuasaannya.

Begitulah peluit demi peluit mewarnai kehidupan dunia transportasi kita. Membunyikan bunyi-bunyi khas, mendendangkan senandung otentik tiap pemiliknya, menyemarakkan peran-peran semesta. Maka, nikmat bunyi peluit mana lagi yang kau dustakan?