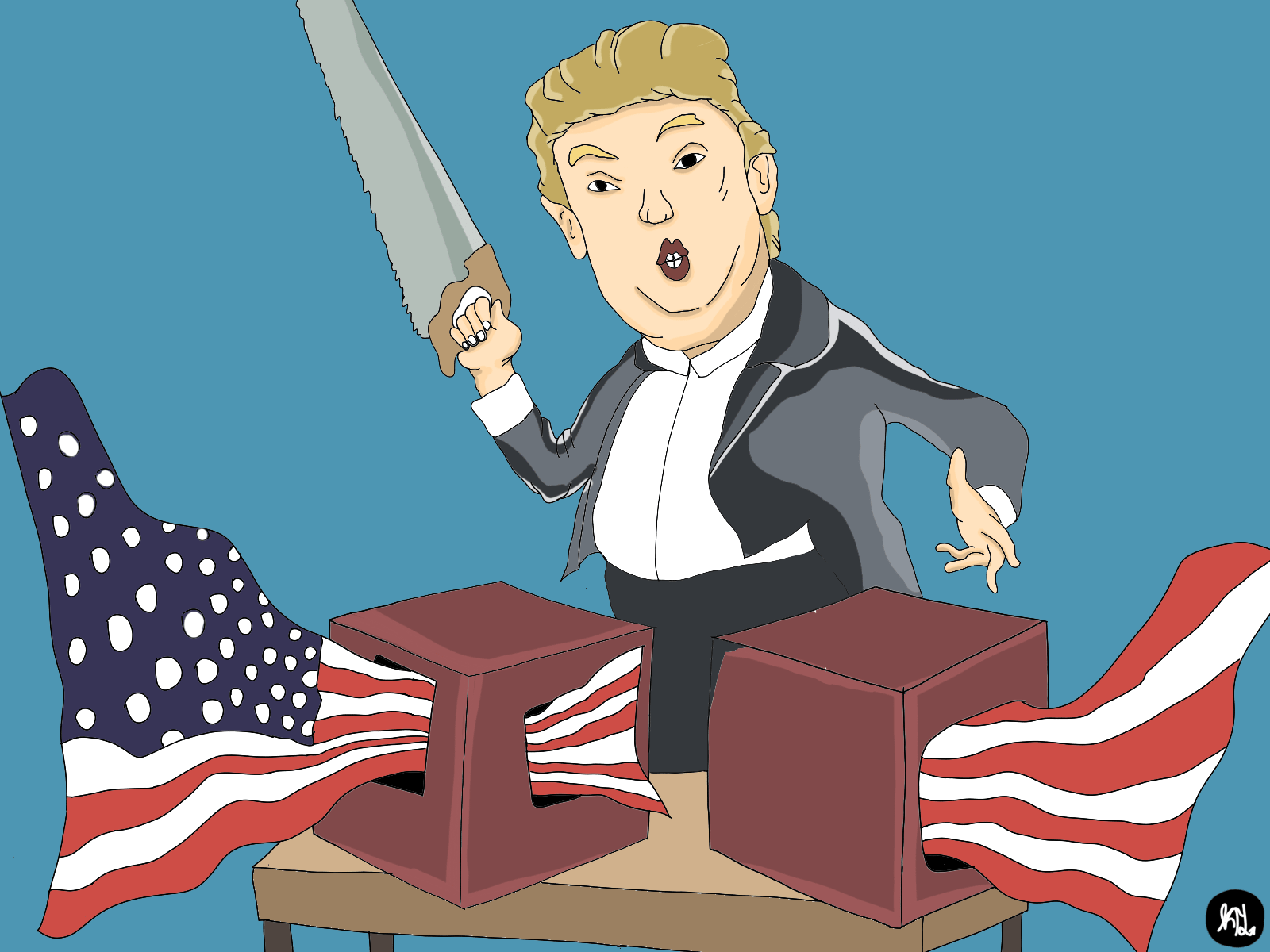

Kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill, Washington D.C. pada 6 Januari menunjukkan bahwa demokrasi sudah terlampau tegang. Termasuk di negara yang selama ini digadang-gadang sebagai kiblatnya sistem demokrasi. Padahal, kalau boleh mengejek, saya mau bilang “the game is over, Mr. Trump!”

Apa yang terjadi di Capitol Hill disebabkan keengganan Donald Trump dan fanbase-nya untuk mengakui kemenangan Joe Biden yang akan dilantik sebagai presiden oleh Kongres. Kalau di Indonesia, hal ini mirip dengan yang terjadi tahun 2019 silam. Saat Prabowo enggan mengakui kemenangan Jokowi sebagai “Presiden Kertanegara”.

Nggak hanya itu. Jika di Amerika ada kubu Republikan-Demokrat yang saling bertentangan. Di Indonesia lebih dulu ramai sejak 2014 dengan keberadaan barisan Cebong dan Kampret. Masalahnya sejak adanya polarisasi dua kubu, kalau dulu diskursus yang diperdebatkan berfokus pada kebijakan, akhir-akhir ini merembet ke politik identitas.

Menurut saya, perubahan kontestasi menuju politik identitas berdampak besar terhadap kerenggangan dan ketegangan demokrasi di Indonesia dan AS. Politik identitas membuat pemimpin beserta fanbase-nya lebih rentan dalam melihat pihak oposisi sebagai musuh bebuyutan yang harus dibinasakan. Hal ini bisa menimbulkan fenomena yang disebut sebagai “palingan otoriter”, yaitu pemimpin yang awalnya demokratis dan inklusif menjadi lebih otoriter dan eksklusif.

Lebih luas lagi, nggak cuma di AS dan Indonesia aja. Banyak negara lain di dunia sedang mengalami palingan otoriter. Negara-negara seperti Hungaria, Polandia, Hong Kong, Filipina, Indonesia, dan Amerika Serikat – dengan skala yang berbeda-beda -telah kembali direnggut sisi gelap perpolitikan domestik.

Saya menganggap bahwa “politik itu permainan”. Yang paling penting dari permainan adalah semua orang boleh bergabung, semua orang menaati aturan, dan semua orang harus legawa saat kalah maupun dikritik.

Demokrasi yang ideal seharusnya dijalani dengan semangat bermain yang sportif. Kalau terlalu tegang, bukannya malah merusak kesenangan dan ketenangan?

Permainan: Nggak Selalu Nggak Serius

Kita sering menganggap bahwa permainan itu nggak serius, seperti para orangtua yang menganggap gaming itu sekedar bermain atau khalayak umum merujuk permainan sebagai permainan khusus anak-anak. Menurut Johan Huizinga – sejarawan Belanda – dalam bukunya yang berjudul Homo Ludens, masyarakat selalu menjadikan permainan sebagai sarana ritual dan juga bertugas untuk mengatur dan mengembangkan sekelompok masyarakat sehingga menjadi hal yang serius dan sakral. Menurut Huizinga, ada beberapa karakteristik utama permainan:

Pertama, permainan itu bersifat sukarela. Kamu bisa memilih untuk join atau nggak. Hal ini berlaku mulai dari permainan anak-anak seperti petak umpet, permainan profesional seperti e-sport dan catur, sampai pemilu dan jabatan pemerintahan. Tapi, kalau sudah menjadi ritual dan memiliki fungsi kebudayaan atau kemasyarakatan, maka akan jadi lebih mengikat. Hal ini tercermin pada saat kamu nggak memanfaatkan hak pilihmu pas pemilu, biasanya ada aja yang nyinyir dan moral policing.

Kedua, permainan itu berarti sementara keluar dari kehidupan nyata dan menuju ruang-nya sendiri. Bukan berarti membuang kenyataan, melainkan menguatkannya dengan memberi makna, spiritual maupun kultural yang dapat membuat masyarakat lebih “baik” dan teratur. Hal ini bisa terlihat dalam permainan 17-an yang hampir selalu dikaitkan dengan semangat gotong royong sehingga memberi nilai dan makna kepada masyarakat.

Ketiga, Permainan itu terbatas oleh waktu dan ruang. Hal ini seperti upacara pelantikan, rapat paripurna DPR, jabatan presiden, dan juga pemilu. Semuanya memiliki ruang, waktu, dan aturannya sendiri-sendiri.

Keempat, permainan adalah keteraturan. Kalau kamu melanggar peraturan dalam permainan, wasit, peserta lain atau penonton otomatis akan memberikan sanksi. Seperti dalam game online, pemain-pemain yang curang akan dapat cemoohan dan juga denda. Hal ini terjadi juga dalam politik, kalau politisi melanggar aturan atau seenaknya sendiri, pasti akan terjadi benturan dengan aktor-aktor lainnya.

Menurut Huizinga, tujuan utama permainan adalah untuk memperebutkan sesuatu atau menjadi representasi dan gambaran terhadap sesuatu yang lain. Kalau saya maknai, permainan timbul karena kita berimajinasi. Mengada-adakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada, seperti demokrasi modern, yang baru lahir pada akhir abad ke-18.

Demokrasi Ideal Adalah yang Menghormati Aturan Bermain

Demokrasi tercipta dari adanya imajinasi untuk mewujudkan dunia yang lebih aman. Magna Carta, konstitusi yang disusun oleh Raja John di Inggris pada 1215 bertujuan untuk menghindari penangkapan dan hukuman yang sewenang-wenang oleh monarki. Bagi Montesqieu dan Perancis, demokrasi menjadi checks and balances terhadap aristokrat dan kerajaan. Amerika Serikat membuat pemerintahan berdasarkan rakyat untuk membuat pola pemerintahan baru setelah dijajah Kerajaan Inggris. Tujuan demokrasi adalah menciptakan ruang yang adil, aman, dan inklusif.

Dalam demokrasi, semua aktor, nggak peduli pemerintah maupun rakyat memiliki kesetaraan hak, kewajiban, dan tunduk pada hukum yang berlaku. Semua ada aturan mainnya. Hal ini bukan berarti bahwa para pejabat nggak boleh ada konflik satu sama lain, melainkan sepahit apapun konflik yang terjadi ya tetap harus bermain dalam koridor aturan yang berlaku. Huizinga menggambarkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Inggris bisa berdebat begitu panas tapi pada akhirnya tetap menaati aturan dan bahkan bisa ngobrol santai setelah rapat.

Menurunnya kualitas demokrasi akhir-akhir ini disebabkan karena situasi dunia yang mengalami polarisasi antara dua kubu. Situasi dunia saat ini layaknya mengulang situasi politik di Perang Dingin. Kalau yang dulu adalah perlawanan antara demokrasi vs komunis, sekarang adalah progresif vs konservatif. Waktu zaman dulu, identitas tentang pihak mana yang liberal-cum-nasionalis-cum-demokratis dengan yang komunis-cum-otoriter sangat melekat di negara dan bahkan dalam diri masing-masing, sekarang lebih ke konservatif-cum-nasionalis-cum-agamis atau progresif-cum-liberalis-cum-anarkis.

Awal dari ketegangan politik adalah polarisasi yang semakin menganga. Di AS, Demokrat dan Republikan semakin terpecah oleh identitas konservatif-rural vs progresif-urban dan demokratis vs otoriter. Selanjutnya adalah hate-speech terhadap kelompok tertentu yang terjadi di Indonesia dan AS. Trump berulang kali melontarkan kata-kata rasis dan menghina seperti “Teroris” kepada pengunjuk rasa BLM dan “Go back to China” kepada penduduk AS berdarah Asia yang berpengaruh kepada lonjakan kasus hate crime. Di Indonesia, Cebong dan Kampret saling bertukar ejekan seperti “Antek asing”, “Cina PKI”, “Pembohong”, dan “Islam radikal.

Lebih mengkhawatirkan saat pemimpin mulai menggunakan alat hukum dan institusi negara untuk kepentingan sendiri. Di Indonesia, Presiden Jokowi telah menggunakan KPK dan UU ITE untuk membungkam oposisi, membangkitkan Kembali dwifungsi apparat kepolisian, dan wacana Perpres No. 7 tahun 2021 yang melatih masyarakat untuk melapor terduga teroris. Sedangkan Trump juga melanggar beberapa tradisi dan hukum, seperti keengganannya untuk menyerahkan aset, jabatan perusahaan, dan laporan pajak ke Kongres, menutup perbatasan untuk negara-negara mayoritas Muslim, dan menolak hasil pemilu pada 2020 lalu.

Politik identitas juga membuat kedua pihak saling melawan selayaknya hidup dan mati. Beberapa contohnya adalah pada era Jokowi, beberapa oposisi dan pengkritik pemerintah dijebloskan ke penjara. Sejak pemilu 2014, kualitas perdebatan hanya sebatas ad hominem dan hoax yang diluncurkan oleh Cebong dan Kampret. Pada era Perang Dingin, PKI yang unggul di pemilu 1955 nggak memilih jalur kekerasan pada saat ada kabar mengenai kerusuhan G/30S PKI karena yakin akan menang pemilihan selanjutnya, tapi itu semua hancur di tangan CIA dan para jendral sayap kanan. Donald Trump bolak-balik menginspirasi kekerasan dalam cuitan dan pidatonya, menghina oposisi, dan mendiskreditkan jurnalis dan media massa.

Sebagian penduduk di beberapa negara demokrasi di dunia mungkin merasa bahwa akhir-akhir ini demokrasi telah gagal menjamin kebebasan, keamanan, hak, dan penegakan hukum yang baik bagi rakyatnya. Pejabat dan rakyat sekarang terjebak dalam keadaan yang terlampau tegang sampai nggak bisa memikirkan solusi yang baik selain represi.

Trump dan pemimpin-pemimpin lain yang mulai menjadi otoriter itu bagai anak bandel yang semaunya sendiri dan merusak keseruan yang selama ini kita jaga erat-erat.