Entah kenapa akhir-akhir ini saya menjadi gemar menonton atau membaca dongeng-fiksi bertema distopia–sejenis tema, yang semakin populer saat ini, ketika kita tampaknya terus melangkah jauh dari kemungkinan utopia. Mungkin, sebab situasi dan kondisi yang tak menentu dibarengi tumbuhnya rezim totaliter di berbagai belahan bumi, bak kurap di musim penghujan. Di lain itu, kemungkinan yang paling mungkin yakni karena selera saya belaka, sih.

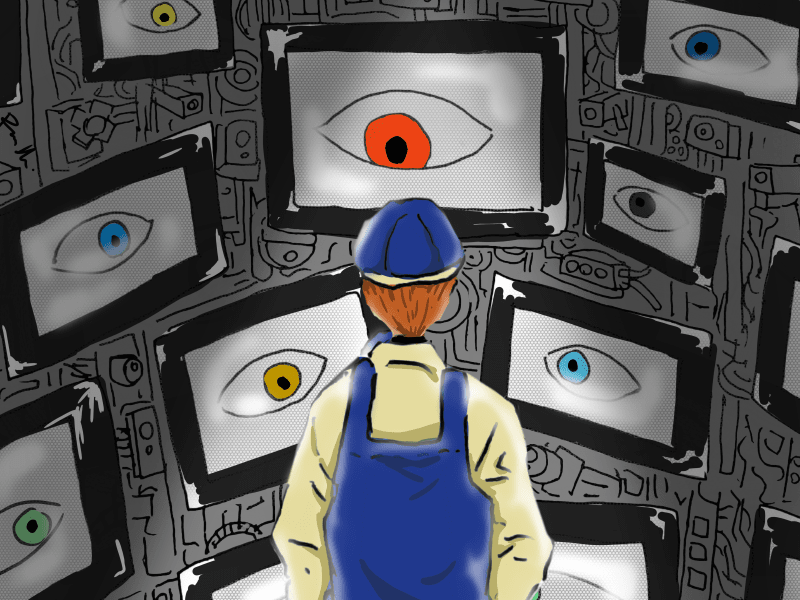

Sependek pengamatan saya, ada tiga narasi distopia paling populer: pertama, penguasa totalitarian, menggambarkan dunia alternatif yang gelap dan mengganggu di mana entitas kuat (pemerintah, negara, kaum bangsawan), biasanya minoritas, bertindak untuk menindas dan mengontrol si liyan (warga) yang mayoritas. Pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental dan prinsipil sebagai hal yang biasa. Contoh populernya yakni; penyiksaan dan pengawasan massa pada 1984 (George Orwell), kekuatan senjata kimia dan biologis pada Brave New World (Aldous Huxley), dan mesin kecerdasan buatan mengambil dunia dalam film The Matrix (Wachowski Brothers).

Kedua, narasi paska-apokaliptik karena bencana alam, wabah penyakit, termasuk tentang zombie dan makhluk ekstraterestrial. Dimana pengaturan standar politik sudah sangat tak jelas–bahkan hancur tak tersisa, dan menekankan pada kekacauan dan runtuhnya tatanan sosial. Contoh populernya yakni film Train To Busan 2 (Sang-ho Yeon), film World War Z (Marc Forster), film A Quiet Place (John Krasinski) dan serial The Last Man on Earth (Will Forte).

Narasi ketiga, merupakan gabungan antara kedua narasi sebelumnya. Contoh populernya: The Hunger Games (Suzanne Collins), film Maze Runner (Wes Ball), film Children of Men (Alfonso Cuaron), dan sebagainya.

Dari deretan contoh di atas, jika saya harus memilih cerita distopia mana yang paling mendekati situasi saat ini, saya akan memilih 1984-nya George Orwell dan Brave New World-nya Aldous Huxley.

Keduanya sepakat tentang bahayanya kelas sosial permanen. Dengan manusia dibagi ke dalam kategori yang ditentukan oleh rekayasa biologi dan pengondisian psikologis, dalam Brave New World atau kelas tradisional yang dikombinasikan dengan sistem loyalitas totaliter dalam 1984.

Dalam visi Huxley, umat manusia sedang menghadapi masa depan yang ditenangkan oleh kesenangan dan obat-obatan. Bagi Orwell, umat manusia menghadapi keadaan perang tak ada henti dan pengendalian total akan pikiran. Kedua karya ini biasanya dilihat sebagai versi masa depan yang kontradiktif dan saling bertentangan oleh berbagai kalangan.

Ada dua cara dimana jiwa suatu kebudayaan dapat menciut, ucap Neil Postman dalam Menghibur Diri Sampai Mati. Cara pertama, dengan model Orwell, adalah ketika kebudayaan menjadi semacam penjara. Yang kedua, dengan model Huxley, adalah saat kebudayaan menjadi semacam burlesque.

Hampir semua orang tahu bagaimana dunia kita tercoreng oleh banyak kultur-penjara yang strukturnya telah diceritakan dengan jelas oleh Orwell, tak hanya di 1984, tapi juga di Animal Farm. Para pembaca akan mendapat gambaran jelas mengenai cara kerja mesin pengontrol pikiran yang digunakan di berbagai negara. Yang istimewa dari karyanya adalah kegigihan Orwell menekankan bahwa ideologi sang penindas, baik sayap kiri ataupun kanan, tidaklah menentukan. Gerbang penjaranya akan tetap sama, tak tertembuskan, dan pengawasan akan sama ketatnya, sementara penyembahan berhala akan sama umumnya.

Huxley mengajarkan bahwa di zaman kemajuan teknologi, kehancuran spiritual lebih mungkin didatangkan oleh sang musuh berwajah ramah daripada mereka yang penampilannya membangkitkan rasa curiga dan benci. Dalam ramalan model Huxley, bukan Big Brother yang mengawasi kita, melainkan kitalah yang menyimaknya, atas kemauan sendiri.

Tak perlu penjaga penjara atau pagar tinggi ataupun Kementerian Kebenaran. Ketika suatu masyarakat disibukkan dengan hal yang remeh-temeh, saat kehidupan kultural didefiniskan kembali sebagai arus hiburan tanpa henti, bila percakapan serius publik telah menjadi sebentuk ocehan bayi, pendeknya, ketika masyarakat menjadi sekelompok pemirsa dan urusan publiknya menjadi sebuah pertunjukkan ketoprak humor, maka sebuah negara akan tiba di tepi jurang kematian kebudayaan.

Menonton Ramalan Orwell, Menanti Ramalan Huxley

Di Indonesia, ramalan George Orwell banyak dibicarakan dan dipandang sangat relevan–terutama saat rezim Orde Baru berkuasa. Kekinian pun masih terus diobrolkan dengan intens dan diperhatikan dengan seksama. Pagebluk Covid-19 kerap diplesetkan menjadi Covid-1984.

Saya memiliki seorang teman yang baru saja menamatkan 1984 untuk pertama kalinya. Secara reflektif, ia kemudian menarik kesimpulan bahwa adanya kesamaan antara apa yang ada dalam buku ikonik itu dengan apa yang sedang terjadi saat ini.

“Sungguh mengkhawatirkan, jika tidak menakutkan,” katanya.

Jika kita melihat dan membaca berita-berita sejak awal pandemi–bahkan sebelumnya, kita akan percaya bahwa ramalan Orwell memang terbukti benar. Bagaimana suara yang “benar” hanya akan diakui jika datang dari pemerintah. Pemikiran kritis ditekan di bawah rezim totaliter.

Para pendengung sebagai salah satu mesin propaganda, dikerahkan rezim untuk merekayasa opini publik. Penangkapan orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah digalakkan. Disertai masifnya pengawasan dan pembobolan aplikasi percakapan oleh tukang delik sandi negara kepada para warga negara, terutama pada aktivis.

Gambaran Orwell paling jelas dipertontonkan oleh klip-klip video tindakan kekerasan polisi selama demonstrasi RUU Cipta Kerja. Pasukan militer negara dengan perlengkapan anti huru hara menggunakan gas air mata, tongkat pukul, peluru karet dan meriam air untuk menekan massa yang memprotes ketidakadilan.

Dan lagi, bila Orwell saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Cimahi, dia akan ketakutan dengan ramalannya sendiri kala mendengar perkataan yang secara sadar, diucapkan oleh Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi, Johnny G. Plate. “Kalau Pemerintah Sudah Bilang Hoaks, Ya Dia Hoaks, Kenapa Membantah?” dalam acara talk show Mata Najwa. Rasa-rasanya, Kemkominfo seperti Kementerian Kebenaran dalam 1984.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, turut berperan besar menggunakan istilah “berita bohong” untuk menyerang berita yang tidak dia setujui. Istilah itu kemudian digunakan oleh para pemimpin di Thailand, Filipina, Arab Saudi, Bahrain dan juga Indonesia, yang menuding laporan media sebagai “berita bohong” untuk membenarkan penindasan dan persekusi terhadap aktivis oposisi dan jurnalis.

Sebuah dunia bermodel Orwell, kata Postman, akan lebih mudah dilihat dan ditentang daripada dunia yang bermodel Aldous Huxley. Karena itu, dengan beberapa amatan, sebenarnya saat ini ramalan Huxley juga hampir terealisasikan, tanpa kita sadari.

Pemahaman Huxley yakni manipulasi tanpa kekerasan bekerja jauh lebih baik daripada teror. Dan lagi, kenikmatan dari budaya konsumerisme akan mencuri kebebasan kita tanpa kita sadari, adalah karakterisasi yang tepat dari zaman kita. Neil Postman, sekali lagi, dengan indah merangkum karya kedua penulis ini, dia menulis:

“Yang ditakuti Orwell adalah pelarangan buku. Yang ditakuti Huxley adalah lenyapnya alasan untuk melarang penerbitan buku, karena minat baca telah punah. Orwell khawatir adanya pihak yang ingin menjauhkan kita dari informasi, sementara Huxley mengkhawatirkan mereka yang menjejali kita dengan begitu banyak informasi sehingga kita akan mereduksi diri dengan menjadi pasif dan egois. Orwell takut kebenaran akan disembunyikan dari kita. Huxley mengkhawatirkan hilangnya kebenaran di dalam lautan informasi yang tidak relevan. Orwell mencemaskan masa dimana kita menjadi masyarakat yang terbelenggu. Huxley mencemaskan kemungkinan kita menjadi masyarakat yang remeh-temeh.”

Neil Postman

Ramalan Huxley, dipakai Postman dalam penelitiannya, menekankan pada epistemologi teknologi dan teknologi sebagai epistemologi–dalam hal ini televisi sebagai media massa dan dampak sosialnya. “Teknologi tidaklah netral, tapi dilengkapi dengan program transformasi budaya yang tidak kita sadari sampai akhirnya terlambat.”

Format media massa (dan kemudian media sosial) berpengaruh pada cara berpikir masyarakat serta dalam cara masyarakat mencari kebenaran. Postman menilai dasar tampilan siaran televisi adalah sifat menghibur, yang kemudian secara persuasif merasuki tiap sisi kehidupan kita dan mempengaruhi diskursus publik. Karena sifatnya yang menghibur, televisi membawa pendangkalan di berbagai sudut kehidupan.

Masalah yang di garis bawahi Postman: bukan pada topik menghibur yang diberi televisi pada kita, melainkan segala hal yang ditampilkan televisi harus menghibur. Dan ini merupakan hal yang berbeda sama sekali.

Sebagai contoh: debat Capres dan Wapres yang harusnya mendalam dan tak mungkin selesai dalam semalam, diringkas hanya berdurasi 90 menit dan berlangsung dengan penuh gimmick untuk memuaskan pendukung dari kedua kubu. Coba bandingkan, perdebatan Abraham Lincoln dengan Stephen A. Douglas yang memakan waktu tujuh jam. Dengan pembahasan yang “berat”, penggunaan manuver retoris yang kompleks, terlebih ketika itu mereka “bukan siapa-siapa”, hadirin tetap setia mendengarkan dengan konsentrasi tinggi dan pemahaman akan topik yang dibicarakan.

Saluran televisi Indonesia, yang dikuasai segelintir orang dengan agendanya masing-masing, telah menjadi tiran selama beberapa dekade. Sekarang, mereka mulai digantikan oleh media sosial yang telah menjadi tiran baru yang lebih modern.

Jika Postman menganggap generasi televisi adalah generasi remeh-temeh, Jaron Lanier, penulis buku Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now, mengkhawatirkan generasi media sosial hari ini menjadi generasi yang sarat akan manipulasi.

The Big Tech (Perusahaan teknologi besar macam Facebook, Twitter, Google dll) mempunyai model bisnis yang melibatkan pihak ketiga (pengiklan atau pemerintah) untuk memanipulasi pengguna agar terus memperhatikan linimasa. Jika televisi dengan penyiarnya mengajak kita untuk “bergabung lagi bersama kami besok”, media sosial dengan berbagai fiturnya mengajak kita untuk “bergabunglah setiap saat.”

Dan lagi di sini, yang menjadi masalah bukanlah platform media sosial atau teknologi bernama internet, melainkan mesin manipulatif yang digerakkan dengan sistem ekonomi tanpa etika di dalamnya. Yang pertama adalah keniscayaan, yang kedua harusnya dihindari.

Dengan model ekonomi perhatian tanpa etika, media sosial itu candu. Para penggunanya menjadi semacam “zombie” yang mudah diprediksi dan direkayasa, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan.

Televisi dan media sosial mencapai status sebagai suatu “mitos”. Yang dimaksud mitos ialah cara memahami dunia yang tidak problematik, yang tidak kita sadari sepenuhnya, dan tampaknya hal ini merupakan sesuatu yang alami. Suatu mitos jauh tertanam di dalam kesadaran kita.

Media sosial, juga televisi, sering disebut sebagai media informasi dan pengetahuan. Tapi mulai ada kesadaran baru bahwa informasi yang demikian banyaknya, selain membongkar banyak skandal juga membawa distorsi, dan pada akhirnya menghasilkan bukan saja misinformasi (informasi yang salah), melainkan disinformasi (informasi yang menyesatkan).

Ramalan Mana yang Benar?

Ada banyak perdebatan tentang siapa yang benar tentang masa depan, Orwell atau Huxley? Era Donald Trump di Amerika Serikat, kita akan menemukan gema sensor dan kontrol atas fakta yang dibayangkan oleh Orwell, sekaligus rekayasa teknologi digital yang memandulkan kemampuan berpikir sesuai bayangan Huxley.

Dimana semakin banyak pemerintah yang menulis ulang sejarah berdasar kebenaran yang mereka kehendaki, dengan menekan pemikiriran kritis. Hiburan atau distraksi dapat dengan mudah kita masuki–kapanpun dan di manapun. Dan lagi, kita menikmati segala metode pengawasan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh para tiran.

Pada titik inilah kita dapat mulai melihat 1984 dan Brave New World bukan sebagai visi yang bersaing di masa depan tetapi sebagai peringatan yang saling melengkapi dan tumpang tindih.

Merespon kekhawatiran Xin Jin Pin, Presiden Tiongkok atas manuver Trump jelang akhir masa jabatan, China Daily, media partisan yang digerakkan oleh Partai Komunis Tiongkok merilis sebuah karikatur dengan judul “In Limbo”.

Media yang dalam editorialnya kerap mengutuk demonstrasi anti-Tiongkok di Hong Kong tersebut, mengartikan limbo sebagai “masa depan yang tak pasti”. Dalam karikatur tersebut, Angsa Hitam mencerminkan sesuatu kejadian buruk yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya akan terjadi. Sedangkan Badak Kelabu menggambarkan musibah yang sebenarnya sudah diketahui, dan sewaktu-waktu akan datang, tetapi tidak digubris dan dipersiapkan cara menangani resiko tersebut.

Di tengah meja bilyar, ada bola biru besar yang menandakan Bumi. Si Angsa Hitam dan Badak Kelabu bergantian memainkan bola dan sewaktu-waktu akan menghantam Bumi. Tak ada yang pasti, dengan atau tanpa prediksi. Namun, yang saya tahu, sebagai seorang yang bukan utopis–saya tak melulu mengharapkan sesuatu menjadi sempurna–saya pikir saat ini kita tengah berenang dalam ombak kombinasi (ramalan) distopia Huxwell (Orwell dan Huxley), dengan terengah-engah. Pertanyaannya: Apakah kita bisa bertahan?