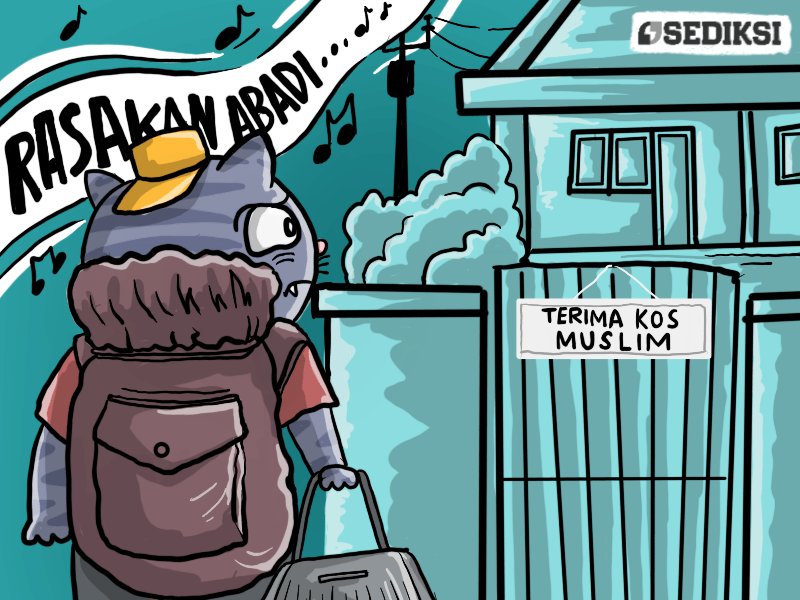

Sudah jadi rahasia umum kalau kos-kosan di sekitar kampus kerap memasang label “khusus muslim” atau “khusus muslimah”.

Itu persyaratan yang tampak, bagaimana dengan yang tak tampak seperti asal daerah?

Persyaratan lain yang tak ditunjukkan terang-terangan adalah calon penyewa bukan berasal dari bagian timur Indonesia, misalnya bukan dari Papua.

Meski peraturan kedua sering tak ditulis tetapi stigma bagi mahasiswa Papua terjadi di lapangan.

Saya mengobrol dengan tiga orang mahasiswa yang punya pengalaman kesulitan mencari dan menempati kos di sekitar kampus.

Sudah deal tapi dibatalkan sebab nonmuslim

Julyana menghabiskan waktunya di platform cari kost untuk mencari kos yang sesuai keinginannya. Ia baru saja menyelesaikan penelitian dari luar kota dan segera harus kembali ke Malang untuk bimbingan langsung.

Kurang dari seminggu ia sudah mendapat calon kos yang bagus. Ia menetapkan pilihannya pada kos itu karena memenuhi kriteria yang ia inginkan, jaraknya ideal untuk ke kampus dan gereja.

Dua lokasi itu yang bakal sering ia datangi selain kos. Ia tidak membawa kendaraan pribadi, sehingga harus mencari lokasi kos yang sesuai agar tak perlu mengeluarkan ongkos transportasi.

“Memang aku cuma baca deskripsi yang umum seperti harga termasuk apa aja, kos itu bisa ditempati satu kamar satu orang, aku nggak baca lebih lengkap karena merasa kos sudah oke. Aku juga lihat fotonya. Singkat cerita, deal. Kamar ada yang kosong. Nah, sebelum kirim duit sebagai DP (uang muka), aku cek buat yakinin lebih detail, aku baca semua keterangan di mamikos. Ternyata kosan khusus putri Muslimah,” terang Julyana.

Sempat terpikir untuk mengabaikan karena boleh jadi ibu kos tak akan mengecek sampai KTP. Namun, ia bimbang bagaimana kalau tiba-tiba ia yang suka menyanyikan lagu rohani tak sengaja didengar ibu kos.

Ia segera menghubungi pemilik kos di Jl. Veteran itu dan seperti dugaan, pemilik kos langsung minta maaf dan seketika itu pula berkata bahwa kamar telah dipesan orang lain.

“Aku langsung ngerti aja, nggak pakai nanya. Langsung ‘ya udah oke, Bu’. Akhirnya nggak jadi ngekos di sana,” katanya.

Mahasiswa FISIP UB ini merasa kesal karena dengan penolakan tersebut sama artinya dia harus mengulang dari awal untuk mencari kos yang sesuai. Julyana mengeluh mengapa harus ada pembedaan antara kos muslim dan nonmuslim.

Baca Juga: “Terima Kost LGBT”, Mungkinkah?

Mahasiswa asal Papua sulit mencari kos karena stigma

Pengalaman yang serupa diceritakan oleh Simeon Martinus Okpit Minipko. Kebetulan ia adalah Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar – Merauke Digoel Mappi Asmat (HMP-MEDIMAS) di Malang. Dirinya beberapa kali mendengar keluhan juniornya yang kesulitan mencari kos.

Kebanyakan dari mereka mendapat kesulitan ganda. Selain mereka tak beragama Islam, para mahasiswa ini berasal dari daerah Timur yang sering berhadapan dengan stigma masyarakat.

“Banyak kasus yang dijumpai, ada adik-adik saya cari kos di Facebook, Mamikos, dan lain-lain. Pada saat di chat itu bagus. Nah, nanti pada saat yang punya kos tanya, asal darimana, setelah tau biasanya dijawab lagi ‘nanti saya konfirmasi lagi’. 15 menit kemudian ngomong ‘maaf ini sudah dipesan, sudah ada yang booking’. Banyak sekali ya. Kalau tidak mau dari awal, ya dari awal,” kata Simeon yang saat ini berkuliah di Universitas Gajayana.

Sepengalaman Simeon, kos-kosan yang memasang label sulit ditembus. Alhasil mahasiswa memilih mundur sejak awal. Kalau pun terlalu sulit, biasanya para mahasiswa meminta tolong senior yang berasal dari daerah yang sama untuk dicarikan kos.

Menurut Simeon, kebanyakan alasan penolakan karena stigma Papua yang terlanjur negatif. Mereka sudah kadung diidentikkan dengan mabuk, kacau, suka ribut, makar, dan suka baku pukul.

“Kita tinggal satu rumah tapi kita saling bermusuhan dalam rumah. Kita tinggal satu atap, artinya satu negara, tapi kita bermusuhan dalam negara,” keluhnya.

Simeon menyadari teman-teman sesama daerahnya dari Papua Selatan setidaknya menghadapi dua kesulitan; secara akademis dan nonakademis.

Kendala akademis seperti kesulitan dalam mengisi administrasi kampus, keterlambatan SPP bagi mahasiswa beasiswa, keterlambatan kiriman uang untuk ujian yang menyebabkan tidak bisa ikut ujian.

“Kalau secara nonakademik, ini lebih rumit lagi. Tidak ada pembekalan soal kebudayaan dan kebiasaan daerah tujuan. Pemerintah daerah datangkan mahasiswa ke sini tuh mereka cuma seleksi dari daerah, penempatan, terus sudah mereka kasih tinggal. Mereka tidak melakukan monitoring, pendampingan, pembimbingan,” jelas Simeon.

Seharusnya, kata Simeon, perlu ada pembekalan budaya bagi mahasiswa yang dikirim ke luar daerah untuk mencari ilmu. Misalnya, bagaimana iklim sosial di Malang, apa yang membedakannya dengan cara hidup di Papua Selatan, hingga terkait cara menyesuaikan diri di tempat baru.

Hambatan secara nonakademis tersebut sering berakhir menjadi stigma eksklusif dan tertutup yang tak terselesaikan. Kemudian ciri fisik yang umumnya dimiliki mahasiswa Papua Selatan dengan rambut keriting dan kulit gelap seringkali dipandang liyan.

“Itu belum bicara, kata-kata belum keluar, baru lihat saja berjenggot, rambut gimbal keriting, tanpa bicara dan berdiri, serta jalan. Kita ini manusia, kita juga punya perasaan. Kita juga bisa tahu, gestur tubuh, gimmick yang diberikan, kita bisa tahu. Kita bisa artikan, artikulasinya kita tahu. Sehingga, Sehingga, sekatnya terkesan jauh. Jauh,” kata Simeon.

Selain cerita dari juniornya di Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Merauke Digoel Mappi Asmat, Simeon sendiri juga merasakan pahitnya beradaptasi di tempat yang jauh dari rumahnya. Ia kemudian terlebih dahulu belajar cara ritme komunikasi kepada orang-orang dari lain daerah yang ditemuinya.

Saya bertanya, apakah hambatan-hambatan yang ada membuat banyak mahasiswa Papua Selatan putus di Tengah jalan? Simeon membenarkan. Meski tidak persis dan tidak akurat secara data, ia memastikan memang ada orang-orang kemudian putus kuliah.

“Sangat disayangkan. Ada juga yang sebenarnya dia bisa selesai 4 atau 5 tahun jadi kacau karena kendala-kendala yang tadi. Juga salah pergaulan,” keluhnya.

Kenyang diskriminasi demi lanjut belajar

“Kamu monyet!”

Kalimat tersebut nyata didengar Pilipus Gibran, perantau dari Jayapura di Malang. Diskriminasi secara halus dan terang-terangan ia terima silih berganti. Sebabnya karena stigma yang terlanjur melekat pada orang-orang yang berasal dari Timur, khususnya Papua.

Pilgy, sapaan akrabnya, adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan FEB UB Angkatan 2018. Sudah sejak SMA ia menempuh pendidikan di Malang.

Pilgy banyak belajar sebab menyadari adanya perbedaan budaya di tempat baru. Salah satu yang dibagikannya terkait pengalaman mencari tempat tinggal.

Ia berpindah dua kali sebelum akhirnya bertempat di kosnya yang sekarang sudah dua tahun. Di akhir 2018, Pilgy menumpang tiga bulan di rumah guru perempuannya, di Batu.

“Ibu gurunya baik, memang dia suruh saya jaga rumah itu. Pas mau masuk ke bulan keempat, saya ajak teman-teman (dari Papua) untuk kerjakan tugas bareng yang ternyata kemudian dipersoalkan oleh ibunya guru saya,” terangnya.

Peristiwa itu dipersoalkan karena rumah tersebut berada di perumahan. Pilgy sudah berjanji tidak membawa teman lagi. Seminggu setelah kejadian itu, ia kembali didatangi dan disarankan untuk pindah saja.

“Saya langsung bilang, saya keluar aja. Kalau memang tidak enak sama saya ya memang saya pindah kos saja,” ujar Pilgy yang merasa tak nyaman karena terus diungkit-ungkit terkait hal yang sama dan mantap pindah ke kos baru.

Pilgy berusaha mencari kos di dekat kampusnya, Brawijaya. Ia mendatangi salah satu kos di daerah Sigura-gura. Sejak awal pemilik tampak keberatan dengan memberikan peraraturan tidak boleh bawa teman menginap, gerbang ditutup jam 10 malam, dan kunci gerbang dipegang yang punya kos.

Kepada penghuni yang lebih dulu ngekos di sana, Pilgy menanyakan apakah memang seketat itu. “Mereka bilangnya, nggak seketat itu,” ujar Pilgy. Ia kemudian menyadari hal tersebut semacam penolakan secara halus.

Selanjutnya Pilgy memutuskan ngekos di belakang Politeknik Negeri Malang dengan tarif 500 ribu per bulan. Di sana ia juga mendapat perlakukan tak enak. Awalnya karena Pilgy telat membayar kos yang sudah jatuh tempo.

“Kalau beasiswa dari kampus masuk (ke rekening), saya langsung bayar, tapi kalau telat masuk saya bayarnya telat juga. Akhirnya ibu kos tidak suka, dia marah-marah. Saya harus pindah, cari kos juga setengah mati,” katanya.

Sebenarnya Pilgy sudah menjelaskan panjang lebar kalau uang beasiswanya belum masuk, selain itu orangtuanya tinggal di pedalaman. Sehingga sulit untuk meminta mereka mengirimkan uang.

Banyak momen di mana Pilgy merasa diperlakukan berbeda dan membuatnya tak nyaman. Suatu waktu ibu kos memarahi Pilgy karena ia tak sengaja membuang air yang tampak kotor di dapur. Rupanya air tersebut air minum si ibu kos. Pemilik kos yang kadung marah, mengetuk pintu kamar Pilgy dan menegur dengan keras.

“Kalau sabun cuci piring habis juga suruh saya yang ambil (beli). Tidak pernah bilang (melakukan hal yang sama) dengan teman-teman penghuni lain. Saya memang nggak bisa tinggal di situ,” terangnya.

Di kosnya sekarang, di daerah Dau. Pilgy akhirnya menemukan tempat tinggal ideal yang dicari. Bagi Pilgy, latar belakang pemilik kos yang beragama Katolik sedikit banyak mempengaruhi. Ia merasa dimengerti, apalagi kalau akhir bulan, ia sering diberi makan gratis. Meski sedikit jauh, ia tak masalah.

Bermacam sikap yang diterima Pilgy saat merantau mengantarnya pada satu kesimpulan: stigma itu memang ada. Karena itu juga ia memutuskan untuk menjalin pertemanan dengan mahasiswa Bali, Timur Leste, Jakarta, dan Sumatra

“Sulit berkawan dengan orang Jawa. Terutama yang orangtua, mereka tidak suka sama kita orang Papua,” tutupnya.

Baca Juga: Viral Bocah di Papua Tukar Setandan Pisang dengan Mie Instan, Polemik Gastro Kolonialisme

Alasan pemilik kos tak terima mahasiswa nonmuslim

Yuli adalah pemilik sebuah kos di Istana Gajayana. Perumahan ini menjadi salah satu pilihan mahasiswa rantau karena lingkungan yang aman dan fasilitas memadai.

“Ini kan Istana Gajayana, sekarang sudah jadi istana kos-kosan,” canda Yuli menggambarkan situasi lingkungannya yang hampir tiap rumah jadi kos.

Ia menjadi pengelola kos-kosan beberapa bulan pasca kepergian suami. “Biar tidak sepi makanya saya koskan,” ujarnya.

Di depan rumahnya, label permanen “kos muslimah” terpampang jelas. Namun, alasan Yuli sederhana, ia menjadikan rumahnya kos muslimah karena hampir seluruh lingkungan melakukannya.

“Sebelum saya buka kos, di belakang (daerah yang lebih dulu buka kos) sudah ada tulisan ‘terima kos putri muslim’. Saya ikutin aja,” katanya.

Namun, dengan label terpampang jelas muslimah, Yuli juga pernah ditanya dan diberi penawaran oleh penyewa nonmuslim. Biasanya ia akan tolak dengan halus.

Selain itu, Yuli ingin memastikan rumahnya tanpa simbol agama lain seperti salib. Sebagai bentuk penghormatan pada simbol agamanya, seperti Al-Qur’an, Yuli keberatan kalau dicampurbaurkan.

“Alasan lain tidak ada. Kalau buka kos yang penting nyaman di ibu juga. Kalau dimaksud muslim ya pure muslim saja,” ucapnya.

Terkait penyewa kos dari daerah timur Indonesia, Yuli belum pernah menemukan. Bukan saja di rumahnya, sepengetahuan Yuli di rumah lain di perumahan itu pun hampir tidak pernah.