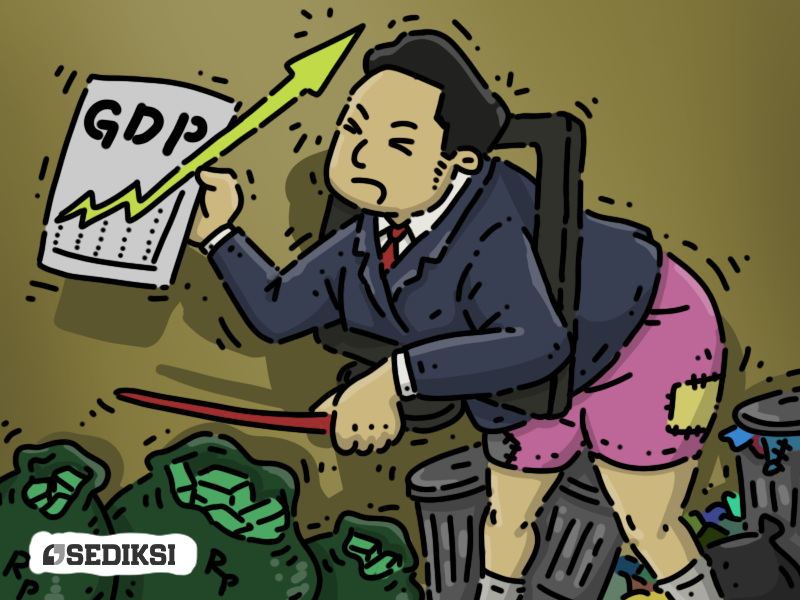

“Bagaimana jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru tidak baik bagi sebuah negara?”

Pertanyaan di atas seharusnya lebih sering menjadi diskursus publik sebagai bagian dari mengawal arah kebijakan ekonomi sebuah negara.

Pasalnya, respon masyarakat ketika mendengar kebijakan yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seringkali berhenti pada perdebatan mengenai realistis atau tidaknya saja.

Contohnya, ketika presiden terpilih kita menyatakan ambisi besarnya mengenai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, kita lebih sering mempertanyakan apakah ini realistis atau tidak, serta mempertanyakan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mencapainya.

Padahal, sekalipun bisa tercapai, ini jangan-jangan justru berkorelasi negatif dengan kesejahteraan. Atau bisa juga memang berdampak positif, tetapi bagi segelintir kelompok saja.

Pertumbuhan ekonomi sendiri diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB)—indikator yang mencerminkan output perekonomian sebuah negara.

PDB ini menjadi salah satu indikator yang sering dipakai dalam menggambarkan kesejahteraan. Semakin tinggi pertumbuhannya, semakin baik kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Nah, hal inilah yang sebetulnya perlu kita kritisi lebih lanjut.

Apakah memang benar demikian, atau malah sebaliknya? Apakah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Baca Juga: Indonesia 2045: Kuning Belum Tentu Emas

Pertumbuhan Ekonomi, Lingkungan, dan Kesejahteraan

Kita dapat memulai dari isu yang cukup ramai dari kalangan ecological economist, di mana kita perlu mengkhawatirkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan.

Menggenjot secara terus menerus produksi—terutama yang secara langsung menggunakan sumber daya alam—pada akhirnya bertentangan dengan menjaga alam secara berkelanjutan.

Dampaknya ada banyak, mulai dari polusi, climate change, hingga kerusakan ekosistem. Tak heran kekhawatiran ini mencuat tinggi hingga melahirkan degrowth movement, yang di saat bersamaan, sudah menjadi seruan kepada negara untuk berani mengambil kebijakanPDB 0% atau bahkan negatif.

Kita juga perlu mulai menelaah mengenai post-growth, berangkat dari dilema berapa batas pertumbuhan ekonomi yang baik di tengah sumber daya terbatas ini.

Kita perlu mempertanyakan kembali aksioma fundamental dari Kenneth Boulding yang menyatakan “When something grows, it gets bigger.”

Di sini, kita perlu mengambil sikap skeptis seperti, “Apa yang menjadi lebih besar? Seberapa besar seharusnya yang baik? Siapa yang merasakan?”

Sehingga, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan perlu dikaji ulang. Hal ini penting karena bahkan dalam ekonomi mainstream sekalipun, ortodoks pertumbuhan ekonomi pun juga memiliki tantangannya sendiri.

Misalnya, dalam buku Good Economics for Hard Times (2019), pemenang Nobel Prize tahun 2019, Abhijit Baherjee dan Esther Dufo, menunjukkan bahwa PDB yang tinggi belum tentu berdampak baik pada kesejahteraan. Malahan, bisa saja kontraproduktif.

Atau, manifesto Tim Jackson dalam bukunya Prosperity without Growth (2009) yang mengkritisi pertumbuhan ekonomi sebagai sarana mencapai kesejahteraan.

Di titik ini, saya sepakat dalam beberapa hal. Misalnya, apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan yang baik, kesejahteraan sosial justru akan menurun. Kita ambil contoh sederhana.

Ketika ekonomi tumbuh naik tetapi hanya dirasakan kalangan menengah ke atas, konsumsi kalangan ini tentu akan meningkat. Konsumsi mereka yang naik akan meningkatkan harga barang secara umum karena naiknya permintaan barang—hukum permintaan dan penawaran.

Kenaikan harga barang atau inflasi ini, tentunya tidak hanya dirasakan oleh kalangan yang merasakan pertumbuhan ekonomi tersebut, melainkan oleh semua kalangan, termasuk kalangan bawah.

Bayangkan, banyak kalangan yang tidak merasakan pertumbuhan ekonomi, tetapi hidupnya tertekan inflasi. Harga barang terus naik dan dirasakan secara real time oleh semua kalangan. Sementara itu, kenaikan pendapatan tidak dirasakan oleh semua kalangan dan UMR hanya naik secara berkala.

Inilah mengapa pertumbuhan ekonomi bisa jadi berdampak negatif terhadap kesejahteraan secara umum, terutama bila tidak dibarengi upaya pemerataan.

Sebuah publikasi dari World Bank (2015) sendiri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mayoritas hanya dinikmati oleh 20% kalangan atas saja. Ini tentu menyebabkan ketimpangan yang semakin besar.

Ketimpangan sendiri dapat dilihat dari kenaikan indeks gini Indonesia dari 29,5 di tahun 2000 ke 38,3 di tahun 2023, di mana semakin tinggi nilainya semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan. Padahal, rata-rata pertumbuhan PDB secara tahunan cukup tinggi.

Indikator Kesejahteraan Manusia Tidak Sesederhana itu

Pertumbuhan ekonomi yang menggunakan indikator PDB sendiri memiliki kelemahan dalam mencerminkan kesejahteraan karena tidak dapat memotret dampak negatif berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari climate change, kesehatan, hingga ketimpangan.

PDB terlalu berfokus pada produksi, konsumsi, serta pendapatan. Padahal, well-being manusia tidak melulu sereduksionis itu.

Misalnya, kita coba melihat kasus upaya deforestasi untuk operasi perusahaan sawit di kawasan masyarakat adat Papua yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

Mungkin secara output akan baik untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, apakah ini akan berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat adat tersebut?

Masyarakat adat punya keterkaitan dan keterikatan sendiri dengan hutan adat. Hutan, bagi mereka, seperti Ibu. Hutan menjadi tempat mereka bergantung.

Sekalipun mereka nantinya mendapatkan keuntungan ekonomi dari ekspansi industri sawit, apakah bisa dibilang pembangunan ini meningkatkan kesejahteraan sosial ketika mereka harus kehilangan ruang hidupnya atau harus hidup berlawanan dengan budaya dan nilai mereka sendiri.

Selain itu, kebijakan yang digunakan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi juga harus dicermati lebih kritis. Pemerintah kita sedang gencar mendorong hilirisasi SDA sebagai strategi utama. Hilirisasi SDA mungkin terbukti meningkatkan daya saing dan ekspor.

Namun, di sisi lain, investasi yang masuk umumnya bersifat padat modal—bukan padat karya—sehingga hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Selain itu, kita tidak bisa abai dengan aspek ekologisnya.

Jadi, ketika kenaikan PDB tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan, namun justru diikuti oleh kerusakan alam bahkan merampas ruang hidup, lagi-lagi pertanyaan ini perlu direpetisi: kesejahteraan bagi siapa?

Saya tidak bilang pertumbuhan ekonomi berarti tidak penting sama sekali. Akan tetapi, hal ini harus didekonstruksi secara kritis sedemikian rupa.

Kesejahteraan yang dimaksud pun juga harus didefinisikan ulang, sehingga muncul banyak paradigma alternatif untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Jangan sampai, negara mendorong pertumbuhan ekonomi sementara manfaatnya hanya dirasakan oleh kalangan atas, memaksa kalangan menengah ke bawah untuk mengencangkan ikat pinggangnya sambil berharap akan terjadi trickle down effect dari pertumbuhan tersebut.

Apalagi, seringkali reaksi politik memanfaatkan situasi ini dengan munculnya populisme yang menjanjikan solusi ajaib, seperti mengentaskan permasalahan kemiskinan.