Setelah lewat lima tahun tapi belum juga lulus kuliah, saya memikirkan apa yang bisa saya bagikan pada orang lain. Terutama yang berhubungan dengan kuliah.

Menimbang, menerawang, menggali-gali ingatan, ternyata saya tak paham betul dengan ilmu ekonomi. Mengambil jurusan ekonomi pembangunan nyatanya tak membuat saya dengan mudah menjawab pertanyaan teman-teman: kenapa rupiah bisa melemah? Apa hubungannya dengan dolar Amerika yang bukan mata uang kita?

Saya bisa saja menjawab. Dengan kembali membuka buku-buku bajakan yang terpaksa dibeli agar bisa masuk kelas mata kuliah tertentu. Teman-teman pasti menerima jawaban yang saya berikan. Jawaban yang sama tidak bisa saya berikan untuk pertanyaan yang sama; jika pertanyaannya muncul dari tetangga kontrakan atau keluarga di kampung halaman. Sedangkan, jawaban lainnya saya tidak punya.

Sebatas itu pengetahuan yang saya miliki perihal ilmu mengatur rumah tangga. Bukan karena saya belum berumah tangga tentunya. Tentu ini perihal kapasitas. Maka pilihan untuk membagikan pengalaman akademik di bidang ilmu ekonomi kepada orang lain adalah tidak tepat.

Tapi saya masih ingin membagikan pengalaman semasa kuliah ini. Ingin menjadi orang yang bermanfaat dengan jalan berbagi. Dan berbagi pengalaman lebih mudah dari berbagi uang, makanan, apalagi pasangan. Ini mungkin alasan kenapa teman yang lebih tua di kampus suka sekali bercerita tentang apa yang sudah dilalui selama kuliah kepada mahasiswa yang lebih muda.

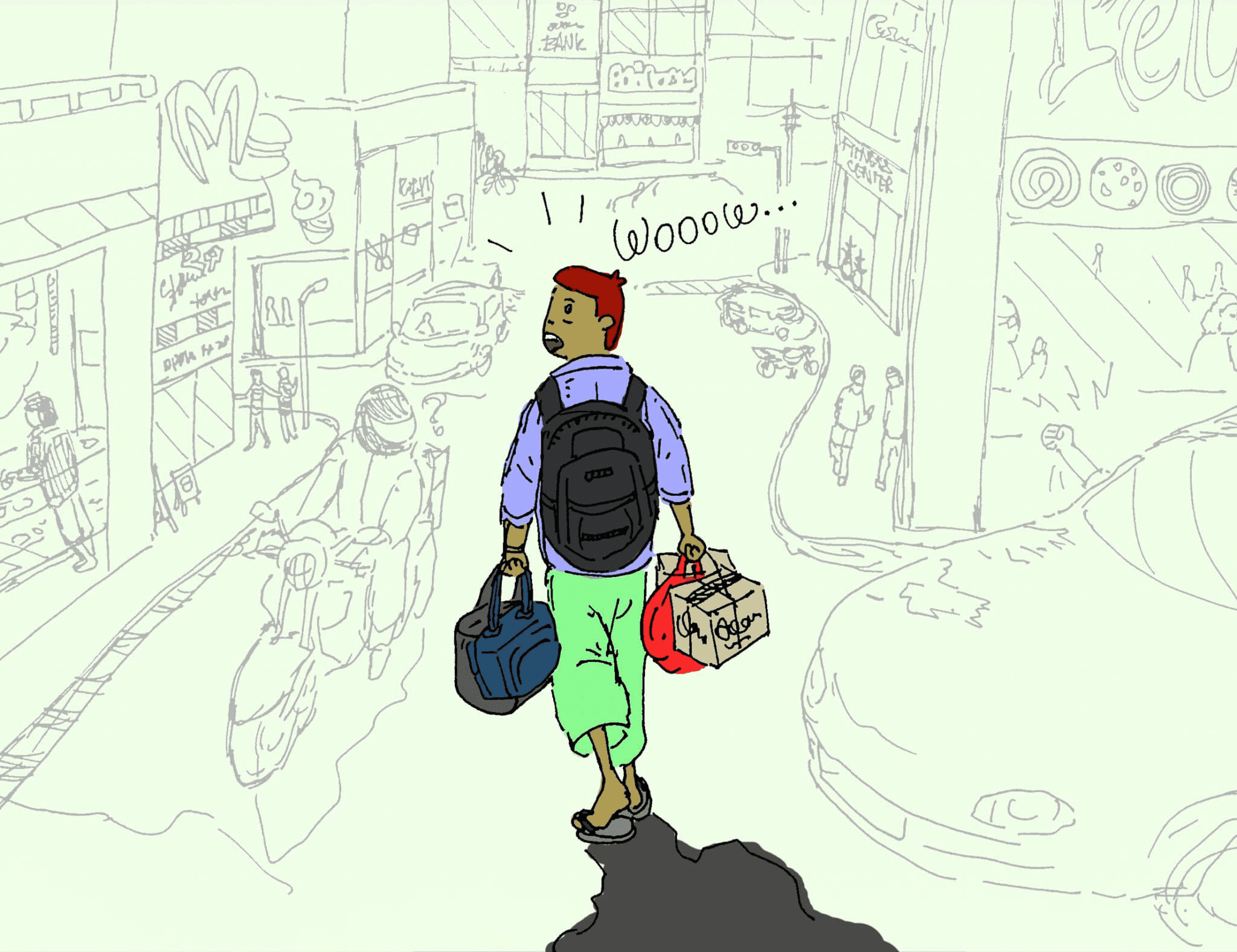

Bagi saya dan teman-teman, merantau ke kota menjadi tantangan tersendiri. Banyak rintangan yang kami lalui. Nah, cerita perjalanan ini yang biasanya dibagikan oleh kami (yang lebih tua) ke yang lebih muda; biasanya mahasiswa baru. Cerita macam ini disalurkan di meja-meja kantin, teras sekret, atau di mana saja, lapak cerita ini bisa digelar.

Saya telah mendapatkan banyak pelajaran dari mahasiswa-mahasiswa yang lebih tua. Seburuk-buruknya pelajaran yang saya peroleh ya pengalaman buruk mereka selama di kampus. Cerita bagaimana mereka bisa diterima di kampus, hingga lika-liku mereka beradaptasi menjadi kaum urban.

Ada banyak mahasiswa yang saya kenal itu berasal dari desa. Termasuk saya sendiri. Sebenarnya tempat asal saya juga tidak terlalu desa. Kota, tapi pinggiran–tidak di pinggiran pun Probolinggo ya gitu-gitu aja. Yang pasti tidak ada perguruan tinggi besar di sini, apalagi yang berstatus negeri. Juga tidak ada pusat perbelanjaan yang megah.

Di tempat saya, banyak karaokean yang, tanpa perlu didemo karena tidak sesuai syariat akan gulung tikar dengan sendirinya. Kami tidak bisa terus menerus mengandalkan hiburan berbayar. Data BPS 2017 mengatakan bahwa Probolinggo adalah wilayah yang angka kemiskinannya tertinggi nomor tiga di Jawa Timur. Jadilah tempat-tempat hiburan murah dan gratis seperti Pelabuhan Tanjung Tembaga, Alun-Alun kota—yang terbaru—Bundaran Serang, tetap menjadi primadona bagi mayoritas warga pintu masuk wilayah tapal kuda ini.

Begitulah hiburan kami yang hidup jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang sebenarnya. Saya tidak pandai statistik. Tapi saya cukup berani untuk mengatakan bahwa jumlah desa lebih banyak dari kota. Iya tentu. Maksud saya yang benar-benar perkotaan dengan kriteria ada mall, tempat hiburan macam karaoke dan tempat dugem.

Maka boleh-boleh saja saya berasumsi kalau mahasiswa mayoritas berasal dari desa. Setidaknya lingkaran perkawanan saya cukup mewakili asumsi yang saya suguhkan ini.

Pada kali pertama masuk, saya banyak tergoda pada bentuk fisik. Fisik kampus dengan gedung megah bertingkat, pusat perbelanjaan modern yang kebetulan tepat di depan kampus, dan “fisik-fisik” yang berseliweran di tempat tersebut.

Saya mulai mengalami pergeseran kosmologi. Dari pemandangan sawah-sawah hijau ke gedung berkaca lebar. Dari jalan besar yang kadang hanya dilalui becak ke jalan besar tapi terlihat sempit karena sering macet. Hingga pemandangan ibu-ibu berdaster ke pemandangan ibu-ibu dengan pakaian beragam model yang belum saya ketahui nama model pakaiannya.

Kemudian ke-gumunan saya pada keterpukaan visual segera saya akhiri. Sudah harusnya beradaptasi. Seperti kata Darwin, “Survival of the fittest.”

Selanjutnya, percobaan-percobaan dimulai. Mengikuti apa kata motivator di hari pertama Ospek, saya terus mengingat tujuan awal masuk perguruan tinggi: kuliah. Selebihnya, dia menekankan agar kita tak sekadar kuliah. Tapi juga mencari berbagai pengalaman dengan ikut organisasi, bekerja sambilan, rajin mengikuti seminar, atau apapun itu yang bisa meningkatkan kapasitas indvidu.

Semua anjuran sang motivator saya ikuti. Dari ikut organisasi keagamaan sampai organisasi yang katanya menolak dogma. Menumpuk sertifikat seminar dan bekerja di luar jam kuliah pernah saya lakukan.

Aktivitas-aktivitas ini membuat saya lebih hidup. Sampai-sampai saya baru sadar kalau sudah banyak bertemu dengan orang baru dengan berbagai latar belakang. Sudah tidak terhitung pula berapa kali saya naik lift. Barang mewah yang hanya bisa saya gunakan di rumah sakit jika sedang berada di kota asal.

Saya berhasil beradaptasi hidup di kota. Sudah banyak nama jalan yang saya hafal. Dan yang terpenting, saya sudah tidak nggumunan. Sebenarnya berhasil beradaptasi ini lebih jelas jika disebut berhasil menghindari. Ya karena gak sanggup ndugem, menghindari diskotik, pindah ke warung kopi. Dulu pernah nonton konser metal, beberapa kali band ibu kota juga main di Malang, band indie apalagi, tapi kok denger Rita Sugiarto masih suka ikut nyanyi. Ternyata saya masih orang desa.