Novel Origin karya Dan Brown telah mengajak pembacanya untuk berpetualang dalam labirin penuh karya seni dan ruang-ruang ibadah bersama karakter favorit sepanjang masa, yakni Robert Langdon. Profesor yang mengajar kuliah ikonologi dan simbol agama itu direncanakan bertemu dengan adik kelasnya, Edmund Kirsch, yang sukses dengan perusahaan komputer dan menjanjikan suatu hal yang luar biasa dalam pameran.

Konon, Kirsch mampu mengungkap asal-usul alam semesta dan seisinya. Ia juga berkonfrontasi dengan pemuka-pemuka agama yang mengklaim bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Tak hanya itu, Kirsch juga mengungkap bahwa setelah Homo sapiens atau manusia modern saat ini, akan ada spesies baru bernama Homo technium. Langdon pun datang dalam pameran itu, namun malah disajikan dengan pertunjukan yang tidak menyenangkan: Edmund Kirsch dibunuh pembunuh bayaran.

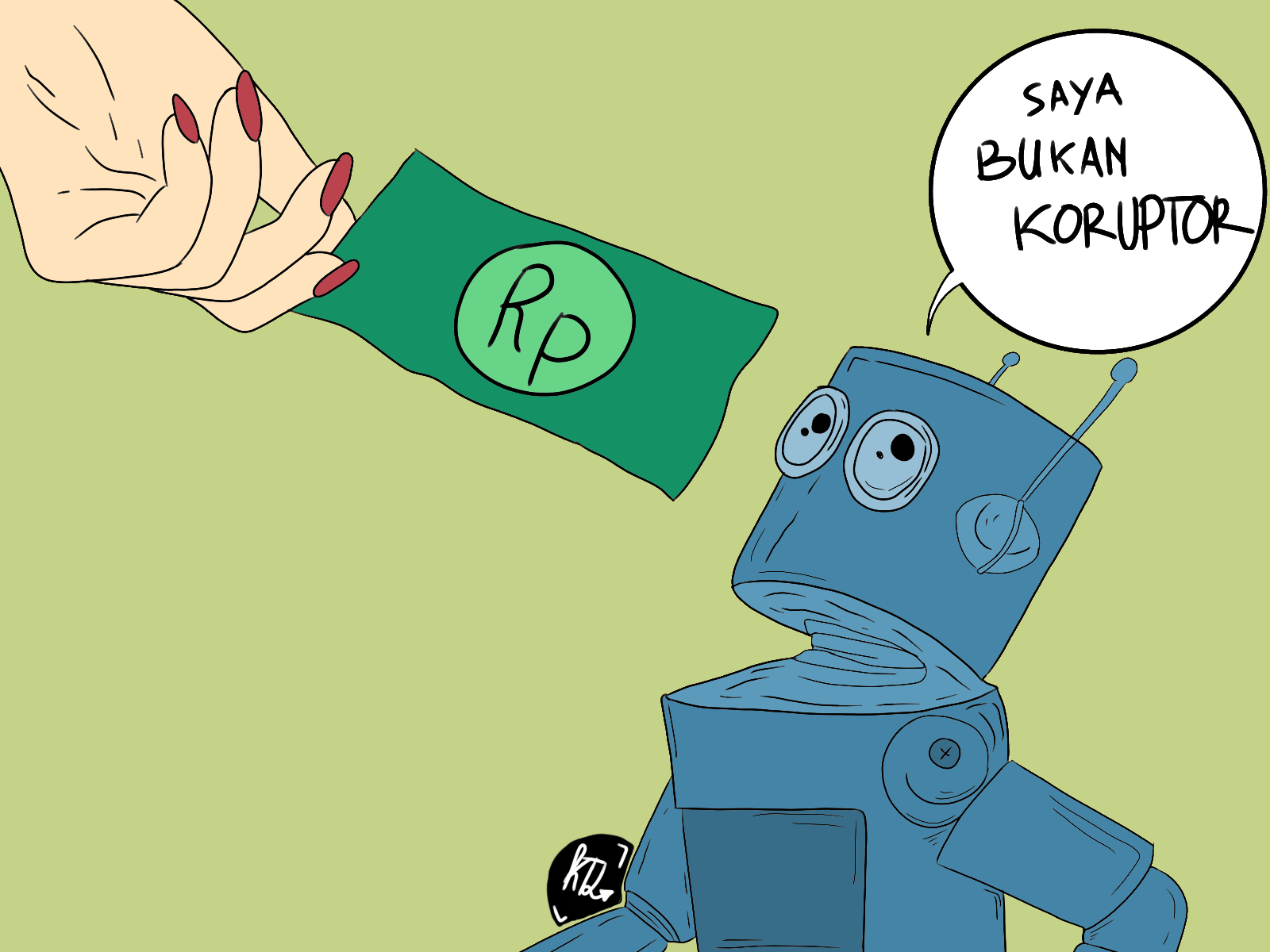

Sebagaimana dalam Angel and Demons, The Da Vinci Code, atau Inferno, Langdon diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ia pun berkejaran dengan waktu, dibimbing oleh asisten Kirsch bernama Winston melalui sebuah headset, hingga ia sampai pada fakta yang lebih mengejutkan. Edmund Kirsch memang ingin bunuh diri. Keinginan itu diketahui oleh Winston yang merupakan artificial intelligence (AI), lalu ia pun memesan seorang pembunuh bayaran handal lalu mengatur agar tuan yang menciptakannya mati dalam pameran.

Di akhir, Robert Langdon memang merasa lega begitu mengetahui kebenaran, namun ia bimbang dengan keberadaan Winston. Dalam angan-angan manusia, tidak seharusnya kecerdasan buatan memiliki emosi. Ketika ia memiliki kecerdasan normatif namun tak diimbangi dengan kontrol emosi, ia bisa menjadi buruk. Langdon khawatir keberadaan Winston akan membahayakan umat manusia. Namun, Winston bisa apa? Ini adalah kecerdasan buatan yang telah lama diidamkan umat manusia meski ternyata juga mengkhawatirkan.

Baca Juga: Homo Hoax-ensis yang Terus Eksis

Kecerdasan Buatan dalam Budaya Populer

Dalam Marvel Cinematic Universe (MCU) yang dimulai sejak rilisnya Iron Man (2008), kita diperkenalkan dengan keberadaan JARVIS, kecerdasan buatan yang menemani Tony Stark (Robert Downey, Jr) dalam membuat kostum-kostum canggihnya. Ia berdasarkan karakter komik bernama Edwin Jarvis, namun mulai diadaptasi sebagai kecerdasan buatan dalam komik-komik Marvel berikutnya.

JARVIS adalah singkatan dari Just A Rather Very Intelligent System. Ia kemudian berubah, dari hanya sebuah sistem dalam komputer, menjadi sosok bertubuh kuat bernama Vision dalam Avengers: Age of Ultron. Adalah campuran dari sistem komputer, tubuh manusia, rangka tulang berbahan vibranium, dan sebuah batu berkekuatan besar yang disebut mind stone. Campuran ketiganya membuat sosok luar biasa yang bisa menyamai kekuatan Dewa Nordik, Thor dan raksasa hijau, Hulk. Ia kemudian berperan besar dalam pertempuran melawan Ultron dalam film tahun 2015 itu.

Di sini, kita bisa melihat Jarvis sebagai perwujudan kecerdasan buatan yang diinginkan oleh manusia: berwawasan luas, bijak dalam mengambil keputusan, dan kepedulian tertinggi terhadap manusia dan planet secara keseluruhan.

Akan tetapi, Jarvis tidaklah bebas. Ia terkungkung dalam kendali politik yang diciptakan manusia, dan tidak bisa mengambil keputusan untuk melawannya. Sebagaimana keinginan manusia yang menciptakannya: mereka ingin memiliki budak yang dapat diandalkan.

Bagaimana jika masa depan tidak seperti yang kita inginkan? Bagaimana jika robot di masa depan tidak mendatangkan kesejahteraan dan malah memperbudak manusia dalam neraka kebinasaan? Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi Tim Miller, sutradara Deadpool (2016) dan Terminator: Dark Fate (2019) saat memproduseri Love, Death and Robot. Sebuah antologi animasi dengan sutradara dan gaya animasi yang berbeda di setiap episodenya. Total ada 18 episode dalam antologi yang dirilis di Netflix pada 25 Maret 2019 tersebut.

Kisah-kisahnya beragam, mulai dari pertarungan antar monster, kepunahan manusia akibat dominasi kucing dalam perspektif tiga robot, saksi pembunuhan yang malah ikut menjadi pembunuh, petani desa yang melawan hama serangga dengan robot raksasa, yogurt jenius yang mengambil alih peradaban, astronot yang terdampar dalam pelukan monster luar angkasa dan memimpikan akhir yang indah. Namun, kesemuanya memiliki benang merah: tentang ambisi manusia dan apa yang tidak pernah bisa dikontrol, yakni takdir.

Baca Juga: Tan Malaka dan Masa Depan Kewarasan Kita

Siapa-lah Kita dalam Permainan Takdir Ini?

Bring Me The Horizon berteriak dalam Ludens:

Do you know why, the flowers never bloom

Bring Me The Horizon – Ludens

will you retry, or let the pain resume

I need a new leader, we need a new Ludens

so come outside, it’s time to see the tide

It’s out of sight, but never out of mind

I need a new leader, we need a new Ludens

Istilah ludens merujuk pada teori bahwa manusia adalah makhluk yang bermain. Pertama kali diusulkan oleh Johan Huizinga pada 1950 dalam buku Homo Ludens: A Study of Element of Play in Culture. Manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya hidup berdasarkan mata pencaharian, tetapi juga dengan permainan.

Manusia menciptakan berbagai macam permainan, bermain dalam berbagai bentuk, dan berkumpul di dalamnya. Permainan mengumpulkan manusia, mendirikan peradaban di atasnya. Ekonomi, politik, dan kekuasaan juga turut mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya.

Permainan ini menentukan bagaimana manusia berkembang dan berevolusi dalam jutaan tahun. Juga, menjadikan manusia senang bertaruh dan pertaruhan itu, seringkali membuat manusia berpura-pura menepikan perihal masa depan.

Kita sama-sama tak tahu bagaimana rupa masa depan: apakah akan seperti bayangan Dan Brown tentang Homo technium, mencari pemimpin dalam masyarakat bersolidaritas mekanik, atau bahkan punah melawan dominasi kucing dan robot.

Kecerdasan buatan hanyalah salah satu permainan saat ini, dan mungkin di masa depan. Manusia terbuka untuk memilih menuruti ambisinya—dengan ketidakpastian konsekuensi di masa depan, atau hidup sebisanya dan bertahan semampunya. Sebab sebagaimana permainan, selalu-lah ada yang kalah dan menang. Dan kedua hasil tersebut tidak meminta kerelaan hati manusia.