Isu pelanggaran HAM berat tidak muncul lima tahun sekali menjelang Pemilu. Ia muncul setidak-tidaknya 800 kali tiap Kamis sore di depan Istana Negara.

Di situ, masyarakat mengangkat payung hitam sebagai bentuk aksi damai menuntut keadilan atas pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang masih menghantui sejarah negeri ini.

Dikenal dengan nama Aksi Kamisan, aksi ini telah menginjak usia ketujuh belas pada 18 Januari 2024 kemarin. ‘Usia remaja’ Aksi Kamisan menunjukkan bahwa impunitas masih terus mewabah dalam sistem hukum Indonesia, dan negara terus minim political will untuk membenahinya.

Tulisan ini akan mengulas terkait mengapa struktur impunitas masih terus bertahan di Indonesia. Di penghujung tulisan, saya akan memberikan pantikan kecil soal bagaimana kita (iya, kita) bisa mendobraknya.

Disfungsi Pengadilan HAM

Titik awal untuk menelusuri jawaban pertanyaan di atas adalah disfungsi Pengadilan HAM. Pengadilan ini secara khusus diberi amanat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Namun, sejak keberadaannya pada tahun 2000, Pengadilan HAM secara konsisten melembagakan impunitas alih-alih mendobraknya.

Kurang lebih terdapat tiga faktor yang menyebabkan pelembagaan impunitas. Pertama, fenomena “bolak-balik berkas”. Secara hukum acara, Kejaksaan Agung berwenang untuk melakukan penyidikan dalam menindaklanjuti penyelidikan dari Komnas HAM.

Permasalahannya, sejak tahun 2002, Kejaksaan Agung terus mengembalikan berkas penyelidikan kembali ke Komnas HAM dengan dalih yang sama: berkasnya tidak lengkap. Dalih tersebut selalu digunakan sekalipun Komnas HAM mencoba untuk memperbaiki berkas-berkas tersebut.

Fenomena “bolak-balik berkas” menyebabkan setidaknya ada sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang mandek di tahap penyidikan.

Salah satunya adalah kasus penculikan aktivis 1997/98, di mana Prabowo Subianto diduga memiliki keterlibatan melalui posisinya sebagai Danjen Kopassus (lihat laporan Kontras “Inilah Penculik Aktivis 1998”).

Belum masuknya kasus tersebut ke tahap pengadilan membuat Prabowo bisa terus joget-joget berkontestasi di Pilpres sampai sekarang.

Faktor kedua adalah pengadilan menjadi sekadar “sarana cuci dosa”. Bilamana terdapat kasus yang bisa sampai ke Pengadilan HAM, semua terdakwa pada akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim.

Hingga saat ini, terdapat empat kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan HAM: Kasus Timor-Timur, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Abepura, dan Paniai Berdarah.

Riset Ken Setiawan berjudul The Human Rights Courts: Embedding Impunity menjelaskan alasan kenapa ini bisa terjadi, yaitu Kejaksaan Agung sengaja melemahkan berkas penuntutan kasus.

Para jaksa sengaja melunakkan tingkat keseriusan kasus dengan memberikan detail penyidikan yang sangat beda dengan hasil penyelidikan dari Komnas HAM.

Kejaksaan juga hanya menuntut beberapa terduga pelaku dengan pembuktian yang sangat lemah dan tidak menyentuh para perwira militer yang diduga memiliki keterlibatan menurut Komnas HAM. Seperti misalnya Wiranto dalam Kasus Timor-Timur dan Try Sutrisno dalam Peristiwa Tanjung Priok.

Setiawan juga menyoroti soal minimnya keberpihakan terhadap korban dalam proses peradilan. Belum lagi, personil militer selalu hadir dalam proses persidangan untuk mengintimidasi para saksi dan pengamat.

Selanjutnya, faktor ketiga terkait dengan munculnya paradigma keadilan ‘ala Indonesia’ (‘Indonesian’ justice measures) dalam jajaran pemerintahan.

Mengambil terminologi dari riset McGregor dan Setiawan berjudul Shifting from International to “Indonesian” Justice Measures: Two Decades of Addressing Past Human Rights Violations, paradigma ini mengedepankan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan jalur non-yudisial atas dalih ‘budaya Indonesia’.

Di sini, pemerintah enggan untuk mendorong penyelesaian melalui Pengadilan HAM karena ‘penghukuman’ itu dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia yang ‘ketimuran’.

Makanya, mekanisme non-yudisial yang menekankan pada permintaan maaf dan rekonsiliasi untuk mengganti proses peradilan menjadi perlu.

Paradigma keadilan ‘ala Indonesia’ ini secara intensif digunakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan-kebijakan seperti Dewan Kerukunan Nasional dan Tim PPHAM.

Pada akhirnya, pengesampingan kepastian hukum dengan dalih-dalih kulturalis semakin menebalkan impunitas di negeri ini.

Demokrasi Oligarkis

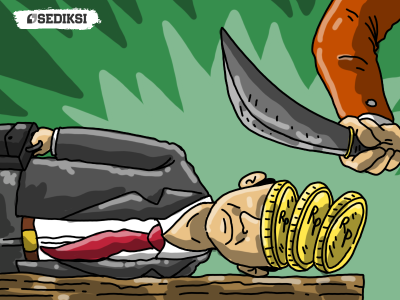

Impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak hadir dalam ruang hampa. Keberadaannya disebabkan oleh bagaimana sistem demokrasi yang didapat pada era Reformasi masih terus dibajak oleh oligarki.

Dari literatur-literatur terkait oligarki yang ditulis oleh Jeffrey Winters atau Vedi Hadiz dan Richard Robison bisa dilihat bahwa definisi istilah ini tidaklah sesederhana sekumpulan orang-orang kaya yang memiliki pengaruh kuat terhadap jalannya pemerintahan.

Ia lebih merupakan struktur kekuasaan yang basisnya adalah aliansi predatoris (baca: kongkalikong) antara kelompok politikus-birokrat dan kelompok pengusaha. Tujuan mereka adalah menyalahgunakan institusi-institusi negara untuk penumpukan kekayaan privat.

Aliansi predatoris ini juga menjadikan pertumbuhan bisnis-bisnis besar di Indonesia sangat bergantung pada kekuasaan negara, entah itu melalui akses terhadap kontrak proyek atau perlindungan politik.

Dari sini, timbul suatu kondisi di mana hukum hanya bekerja ketika ia tidak bertentangan dengan bisnis-bisnis oligarki.

Perlu dipahami bahwa para aktor utama dalam bisnis-bisnis oligarki juga memiliki posisi kuat dalam partai politik, pemerintahan, militer, hingga kepolisian.

Bahkan setelah era Reformasi bergulir, pensiunan militer tetap memiliki jaringan bisnis yang kuat sehingga memiliki modal untuk mendanai partai politik sebagai kendaraan politik yang efektif. Alhasil, militer tetap memiliki pengaruh politik yang signifikan dalam jalannya pemerintahan.

Tentu, tidak perlu dielaborasi lebih lanjut bahwa pelaku utama dalam semua kasus pelanggaran HAM berat adalah militer dan kepolisian. Kuatnya pengaruh politik militer pasti akan berpengaruh pada kinerja sistem peradilan, meskipun amandemen UUD NKRI 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen.

Salah satu contohnya terkait posisi Kejaksaan Agung yang secara ketatanegaraan berada dalam rumpun eksekutif. Hingga saat ini, warisan Orde Baru yang menjadikan institusi tersebut sebagai piranti pemerintah untuk mengontrol penegakan hukum masih terus berlanjut.

Akibatnya, Kejaksaan Agung masih terus mempertahankan budaya militeristik yang korup dalam institusinya.

Belum lagi, faktor-faktor lain seperti korupsi dan kualitas pendidikan hukum terus menjadi masalah yang menghambat adanya penegakan keadilan melalui putusan pengadilan.

Lanskap ini sedikit banyak menjelaskan terkait bagaimana sistem peradilan bisa terus menebalkan impunitas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Baca Juga: Capres-Cawapres 2024, Yuk Naikin Level Debat

Aksi Kamisan dan Pemilu 2024

Peringatan 17 tahun Aksi Kamisan akan berdampingan dengan gegap gempita Pemilu 2024. Relevan rasanya untuk mengangkat aksi “gurita oligarki” yang diinisasi oleh Greenpeace Indonesia beberapa waktu lalu.

Apabila dikontekskan pada kasus pelanggaran HAM berat, para terduga pelaku semuanya ada pada ketiga kubu paslon kepresidenan.

Saya percaya bahwa kemenangan Prabowo-Gibran harus dicegah dengan segala cara. Tetapi, kita juga harus tetap skeptis bahwa kemenangan Ganjar atau Anies bisa mendobrak impunitas tersebut. Lantas, bagaimana kita bisa keluar dari liang pesimisme ini?

Pantikan awalnya adalah memahami bahwa isu pelanggaran HAM berat bukanlah isu moral, melainkan isu politik.

Keberlanjutan permasalahan tersebut secara inheren disebabkan oleh dominasi oligarki, di mana para terduga pelaku masih terus memiliki kekuatan modal yang agam untuk terus menguasai sistem demokrasi kita.

Selain itu, seperti yang dipaparkan dalam kumpulan tulisan berjudul Oligarki: Teori dan Praktik, oligarki merupakan representasi serta bentuk dari perkembangan kapitalisme di Indonesia.

Sehingga, perjuangan masyarakat sipil untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat musti dimaknai sebagai perjuangan melawan kapitalisme.

Dari sini, tujuan idealnya adalah menciptakan kekuatan politik progresif yang bisa menggulingkan kekuatan oligarki.

Dalam konteks Pemilu 2024, kita harus melihat tradisi elektoral ini sebagai sebatas taktik untuk memperpanjang nafas pemajuan kekuatan politik progresif.

Pasalnya, pembangunan kekuatan tersebut amatlah susah buntut dari sejarah Pembunuhan Massal 1965-66 dan pelarangan ajaran komunisme yang hingga kini masih berlaku.

Bahkan, harapan terhadap Partai Buruh yang melabeli agendanya sebagai “politik kelas pekerja” juga harus disertai dengan catatan kritis. (lihat tulisan Muhammad Ridha “Menilai Partai Buruh: Analisis dari Dalam”)

Tentu, tidak ada jalur yang ‘ideal’ dalam perjuangan politik. Tetapi, jalur tersebut mungkin menjadi satu-satunya cara kita bisa hidup pada realita di mana tiap Kamis kita tidak lagi memakai payung hitam di depan Istana Negara.