Sebagaimana perempuan muda dalam stereotipe lazim masyarakat Indonesia, akhir-akhir ini, saya keranjingan betul dengan dunia kecantikan. Baik itu soal skincare maupun makeup, saya menghabiskan waktu luang untuk mencari tahu kiat-kiat terbaru dalam merias diri.

Tatkala berkunjung ke pusat perbelanjaan, gerai yang menjual produk skincare ataupun makeup menjadi salah satu pemberhentian yang wajib dimampiri.

Seperti halnya saya, ada banyak orang yang menjadikan skincare dan makeup sebagai pelipur lara. Nyatanya, merias diri memang berdampak baik pada kepercayaan diri individu serta bagaimana orang lain memandang kita.

Bahkan, skincare dan makeup seolah telah menjelma menjadi sub-kultur sendiri bagi banyak orang, khususnya perempuan. Kedua hobi ini, yang biasanya dipromosikan secara berbarengan, telah merajut komunitas besar, khususnya di media sosial dan forum-forum digital.

Akan tetapi, kapitalisme—dan lagi-lagi kapitalisme—telah mengubah sesuatu yang seharusnya mendatangkan kesenangan ini menjadi sesuatu yang memberatkan.

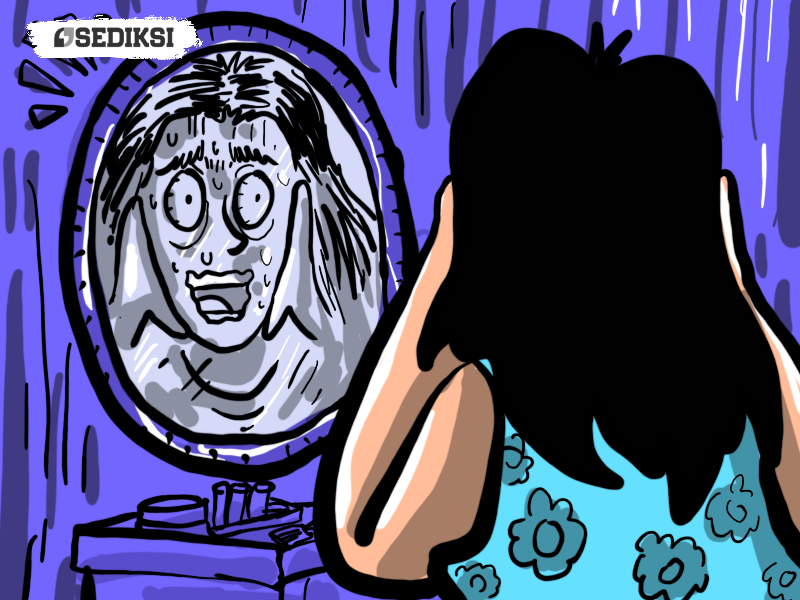

Kecantikan dijadikan konsep rumit yang diperjualbelikan. Target pasarnya umumnya adalah mereka yang tidak percaya diri dengan penampilannya.

Terminologi, Kategorisasi, dan Ini-Itu Kecantikan

Pada awal 1900-an, ketika kosmetik pertama kali dikomersialisasikan secara luas, perempuan dianjurkan hanya memakai riasan dengan sapuan tipis-tipis. Riasan tebal hanya diperuntukkan bagi perempuan malam atau selebritas yang sering tampil di atas panggung.

Oleh sebab itu, perempuan biasa sebisa mungkin menggunakan riasan yang sedemikian rupa hingga tampak seolah-olah tidak memakai riasan sama sekali.

Sekarang ini, mungkin gaya riasan seperti itu populer dengan istilah natural atau nude, gaya riasan yang tenar di kalangan anak muda karena tidak ingin terlihat tua atau menor.

Seiring berjalannya waktu, budaya kosmetik juga berubah. Gemilangnya industri perfilman di Hollywood pada 1930-an memunculkan gaya riasan baru yang lebih tebal dan “berani”, misalnya, dengan alis yang digambar menukik dan bibir merah merona. Mungkin inilah yang kemudian berkembang menjadi gaya makeup yang disebut bold.

Anehnya, dewasa ini, kecantikan seolah telah menjadi disiplin ilmu yang lain sama sekali. Tiap berselancar di media sosial, selalu saja ada istilah baru yang, alih-alih memperkaya khazanah dunia kecantikan, malah menjadi benalu yang membuat pening.

Ada “espresso makeup”, “latte makeup”, “strawberry makeup”. Besok, kalau ada istilah “klepon makeup” atau “rawon makeup”, agaknya saya sudah tidak kaget. Saya rasa perlu ada glosarium karena istilah-istilah makeup sekarang betul-betul membingungkan.

Rumitnya peristilahan ini tidak hanya merujuk pada keberagaman produk tata rias itu sendiri, tetapi juga pada fitur-fitur wajah dan kecantikan pada umumnya.

Misalnya, perempuan dengan kecantikan yang lebih “riang” dijuluki “light feminine”, sementara perempuan dengan kecantikan yang lebih “tenang dan gelap” dijuluki “dark feminine”.

Terkadang, embel-embel nama hewan dibawa-bawa juga. Seperti pada istilah “bunny makeup” (secara harafiah artinya riasan kelinci, walaupun saya tidak tahu unsur kelincinya ada di mana).

Bentuk mata pun tidak dapat lari dari terminologi ala-ala ini sebab ada istilah “doe eyes” (mata bulat) dan “siren eyes” (mata dengan ekor memanjang).

Perkembangan zaman agaknya memang telah memperluas cakupan dunia kecantikan. Di satu sisi, adalah hal yang lumrah—bahkan mungkin baik—bahwa makin banyak orang berupaya menyalurkan kreativitasnya dengan segala ragam riasan.

Namun, kategorisasi ini, selain merepotkan, juga bisa berbahaya karena berpotensi mengotak-ngotakkan kecantikan perempuan. Kecantikan—suatu konsep abstrak dan subjektif—agaknya bukan sesuatu yang sepatutnya dibatasi dalam golongan-golongan tertentu.

Standar kecantikan yang ditampilkan di media pun rata-rata masih itu-itu saja. Walaupun banyak perempuan memiliki fitur wajah yang unik, kecantikan dan femininitas seolah dibekukan sebagai aturan yang tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Hal ini diperparah dengan ocehan-ocehan di media sosial—biasanya berakar dari patriarki—yang mencap perempuan yang tidak masuk dalam standar-standar tersebut sebagai jelek.

Misalnya, perempuan berkulit gelap dicaci dengan sebutan “aura magrib”. Heran, mengapa warganet keseringan ikut berkomentar soal fisik orang lain, padahal tidak ada faedahnya ‘kan?

Kecantikan, Kapitalisme, dan Hiperrealitas

Kecantikan telah menjadi komoditas sekaligus tulang punggung banyak industri. Banyak influencer yang makan dari uang yang mereka hasilkan dengan membicarakan produk-produk kecantikan di media sosial.

Bahkan, negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang menyombongkan industri kecantikan mereka. Banyak perempuan Indonesia yang iri terhadap tampilan fisik saudari-saudari mereka di Asia Timur ini dalam taraf yang bisa dibilang memprihatinkan.

Variasi produk kecantikan yang berbaris di rak dan etalase pajangan pusat perbelanjaan—belum lagi dihitung dari ramainya produk kecantikan di toko daring—lantas mengingatkan saya pada teori Jean Baudrillard.

Filsuf Prancis itu mencetuskan istilah hiperrealitas, yaitu kebohongan yang melampaui kenyataan. Produk kecantikan diiklankan untuk membuat perempuan mengeluhkan kondisinya sekarang, misalnya karena warna kulitnya yang gelap.

Adanya wacana-wacana tentang warna kulit (yang sebenarnya merupakan warisan kolonialisme Barat) membuat produk dengan klaim pemutih laris manis.

Tanpa sadar, beberapa produk makeup tertentu, misalnya contour yang berfungsi membuat wajah terlihat tirus, juga melanggengkan standar-standar kecantikan yang membuat kita membenci diri sendiri.

Dalam kehidupan nyata, kecantikan terkadang dinomorsatukan. Entah itu dalam mencari pasangan hingga dalam melamar pekerjaan. Yang lainnya seperti dianaktirikan.

Tentu saja, jika dibiarkan, pola pikir ini menjadi sampah visual yang mencemari pikiran dan mendorong terjadinya praktik-praktik drastis.

Orang yang ingin putih membeli skincare dengan kandungan merkuri meski tidak tersertifikasi oleh BPOM. Orang yang ingin kurus melakukan diet yang mengancam keberlangsungan nyawa. Orang yang putus asa karena selalu dipandang jelek menggelontorkan seisi tabungannya untuk operasi plastik.

Sedihnya, hal-hal seperti ini diwajarkan. Seperti joki Strava yang menjadikan lari sebagai olahraga adu gengsi, dunia kecantikan juga rupanya telah menjelma komunitas yang toksik.

Ini kemudian diperparah oleh media sosial yang menampilkan skincare dan makeup secara tidak realistis. Contohnya, dengan mengatakan bahwa bedak A bisa mengecilkan pori-pori. Padahal, pori-pori itu tidak bisa mengecil.

Contoh lain, dengan skincare B kulit bisa menjadi mulus seperti kaca mobil baru. Nyatanya, tidak ada orang dengan kulit yang benar-benar mulus. Pencahayaan saat mengambil foto hingga hasil editing bisa mengelabui.

Memang kejam, tetapi itulah realitas pemasaran industri kecantikan. Toh, mereka juga tidak peduli soal kulit kita, sebab yang diinginkan hanyalah mengorek isi dompet kita.

Sebenarnya, jamaknya produk kecantikan di pasaran perlu ditelaah secara cermat. Banyak produk yang bisa dibilang tidak perlu-perlu amat, tetapi diiklankan seolah wajib ada dalam rangkaian perawatan kulit.

Misalnya, krim mata (eye cream). Biasanya, jargon untuk iklan produk ini adalah “hindari penuaan” dan semacamnya. Lah, ‘kan, penuaan itu proses alami. Situ mau lawan? Perawatan secanggih apa pun tidak mampu mengalahkan proses alami sel-sel dalam kulit manusia.

Hal lain yang sempat digandrungi banyak pencinta dunia kecantikan adalah rangkaian skincare yang rumitnya melebihi instruksi pengerjaan soal UTBK.

Salah satu yang paling terkenal adalah 10-step skincare ala Korea Selatan. Rangkaian tersebut terdiri dari 10 langkah—betul, 10—yang katanya bisa membuat kulit orang Indonesia seperti kulit Yeri Red Velvet.

Padahal, kulit orang Indonesia yang cenderung berminyak karena sehari-hari bergelut di daerah tropis sebetulnya kurang cocok dengan kandungan yang ditujukan bagi orang-orang Korea yang tinggal di daerah dingin dan kering.

Cantik yang Apa Adanya

Betulkah kecantikan adalah sesuatu yang rumit? Agaknya, wacana mengenai skincare dan makeup menyudutkan kita untuk mengangguk dan berkata “ya” pada pertanyaan tersebut.

Hiperrealitas kecantikan membuat kita berpikir bahwa menjadi “cantik” (yaitu “cantik” yang sesuai tuntutan masyarakat) adalah proses instan. Padahal, penampilan fisik juga tergantung pada pola makan, asupan vitamin, dan sebagainya. Kalau mau instan, ya, masak mi saja.

Skincare dan makeup seharusnya menjadi sumber kesenangan, bukan kebutuhan yang menciptakan tekanan psikologis dan membebani keadaan finansial. Di sini, orientasi berpikirnya perlu diselaraskan kembali: skincare dan makeup bertujuan membuat penggunanya memiliki kulit sehat dan merasa senang.

Sementara penggunaannya tergantung pada selera dan kondisi kulit masing-masing, bukan pada tren media sosial. Mungkin terdengar klise, tapi sudah seharusnya bahwa “cantik” yang diperlukan adalah menerima diri masing-masing. Tidak muluk-muluk, tidak memaksakan diri mematuhi pakem hiperrealitas.

Bayangkan: berapa banyak industri yang akan gulung tikar jika tiap perempuan bangun tidur pada pagi hari dan menyadari bahwa mereka cantik apa adanya?

Baca Juga: Sains Menunjukkan Cantik itu Tidak Relatif