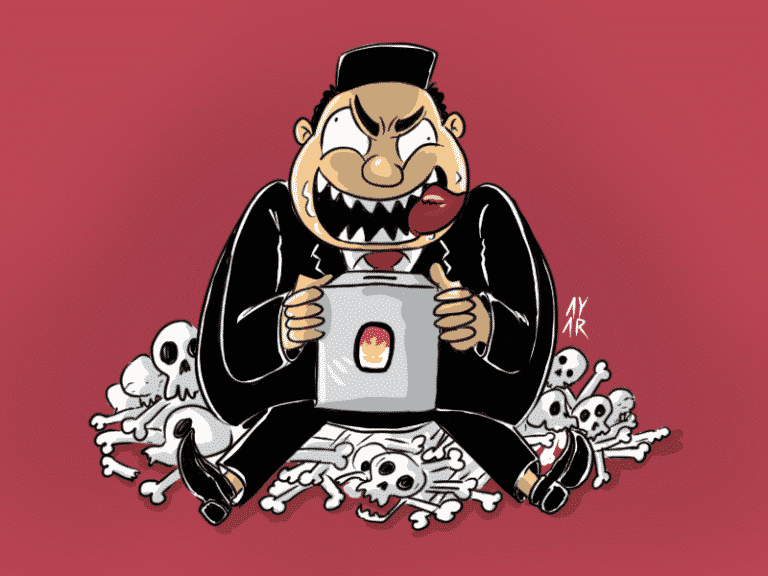

Pihak-pihak yang mendesak Pilkada 2020 ditunda sepertinya perlu bersiap memikirkan cara lain untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Pemerintah masih ngeyel untuk melanjutkan Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti. Pandemi Covid-19 yang mengancam nyawa manusia tampak kerdil di hadapan hasrat politik dan kekuasaan.

Sebelumnya (22/9), beredar tangkapan layar Facebook Ayzumardi Azra. Guru besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut menyatakan diri untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada 2020. Dilansir Kompas, Azra mengatakan pilihan yang ia buat itu merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan bagi korban Covid-19.

Lebih lanjut, intelektual muslim terkemuka itu menyatakan bahwa melanjutkan pilkada menunjukkan tidak adanya empati pada para korban. Pasalnya, hingga kini pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.

Data terbaru menunjukkan hal ini. Jangankan melandai, tiap beberapa hari jumlah kasus positif Covid-19 menembus rekor baru. 25 September lalu, kasus positif bertambah 4823 kasus. Padahal sehari sebelumnya (24/9) juga mencetak rekor dengan tambahan 4634. Tiga hari berikutnya jumlah kasus memang menurun di kisaran 3500 kasus harian. Tapi kemarin juga mulai meningkat lagi dengan tambahan 4002 kasus baru.

Pengumpulan massa dalam jumlah besar untuk berkampanye, yang selama ini diandalakan peserta pemilu, memang telah dilarang. Tapi, toh, pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan politik tetap terjadi. Di Indramayu, misalnya, calon kepala daerah melakukan kampanye dengan menggelar festival memancing. Aktivitas macam ini bukan saja memancing perkara, tapi juga memancing emosi.

Golput

Sikap Ayzumardi Azra soal ia yang memilih golput kemudian mengingatkan kembali perdebatan soal golput. Golongan putih (golput) atau mereka yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilu kerap diolok-olok. Di pemilihan presiden (Pilpres) 2019, perdebatan mengenai golput mengemuka.

Magnis Suseno dalam opininya di Kompas 12 Maret 2019 mengatakan ada tiga sifat yang mewakili golput: bodoh, benalu, dan psycho-freak. Pemilih diminta memberi suara pada ‘yang lebih baik di antara yang terburuk’. Singkatnya, tidak membiarkan yang buruk berkuasa.

Pandangan Magnis dalam artikel tersebut memang banyak cela, dan kemudian dikecam banyak kalangan. Magnis mempersempit arti golput semata dengan menganggap mereka amoral.

Hari ini, situasi pandemi di Indonesia tidak kunjung membaik, malah justru semakin memburuk. Golput perlu dihargai sebagai sikap politik seseorang. Masyarakat tidak lagi repot memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Political Distancing

Belakangan, protokol kesehatan semacam jadi mantra untuk mengakali kerumunan. Acara-acara yang berpotensi menghadirkan massa dalam jumlah besar kerap diimbuhi dengan syarat: menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa protokol kesehatan dipandang cukup memadai untuk menangani pandemi. Pilkada 2020 akan dijalankan dengan logika semacam itu. Selama proses pilkada berlangsung, beberapa pelanggaran kampanye dan protokol kesehatan masih terjadi. Sekali lagi, keselamatan manusia akan dipertaruhkan.

Potensi penyebaran virus masih tetap ada. Kampanye memang bisa diakali dengan virtual, tapi 9 Desember nanti masyarakat diminta hadir dan memilih di bilik suara.

Jangan-jangan potensi penyebaran virus dianggap akan berhenti ketika kampanye beralih ke kampanye virtual? Dikira distribusi alat coblosan engga?

Jika Pilkada 2020 tidak ditunda, selain menjaga jarak atau physical distancing, masyarakat bisa pula menerapkan political distancing. Berbeda dengan menjaga jarak fisik, masyarakat bisa menjaga jarak dari pilkada, calon kepala daerah, partai politik dan tetek-bengeknya.

Orang-orang yang ingin selamat tidak dilarang untuk menerapkan political distancing. Ini juga merupakan cara untuk bersikap untuk bodo amat dengan hajat politik yang meminta masyarakat memberi ‘surat suara’ ketika ‘suara’ mereka diabaikan. Golput adalah salah satu pilihan untuk membuat hidup lebih namaste.