Judul yang tidak lulus sensor. Tapi, bukan saya yang mengarangnya, saya hanya mengutip dari lagu yang sewaktu kecil pernah saya dengar dinyanyikan seorang bule. Saya ingat namanya John Pemberton, seorang antropolog dari Amrik yang di akhir 1980-an hingga awal 1990-an melakukan penelitian tentang jawa di Solo.

Satu jam ini saya coba telusuri lagu itu di internet untuk mencari lirik lengkapnya, tapi gagal. Meskipun ingat alur lagunya yang seperti dongeng, hanya sepenggal bait itu yang saya ingat dengan tepat. Lirik aslinya dalam bahasa Jawa Ngoko: paling enak dadi asu. Namun, agar lebih terdengar nasionalis saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kecuali kata asu supaya agak provokatif.

Ini adalah lagu guyonan khas Jawa yang penuh sanepan dan plesetan. Tentang asu tadi adalah bait terakhir yang menyimpulkan keseluruhan lagu. Selebihnya, ini menceritakan tentang orang yang dilanda bimbang akan hidupnya.

Karena satu dan lain hal, orang ini tidak puas dengan hidupnya. Lantas, ia mencari peruntungan dan mendapat beberapa kesempatan mengubah hidup. Pertama, menjadi saudagar dan kaya raya, tapi ditemuilah hidupnya tidak nyaman. Harus bangun pagi tiap hari, mengatur dagangan ini itu, mengurusi para pekerja dan pembeli. Tantangannya terlalu berat. Ia tak puas.

Lalu berubahlah ia menjadi pejabat. Dengan segala kuasa yang ada padanya ia juga tak puas. Bagaimana tidak, mengurusi jutaan orang itu tidak mudah. Belum lagi kalau dapat kartu kuning. Mau kerja benar, nyawa taruhannya. Lagi-lagi ia tak puas.

Dengan radikal dia berpikir, pastilah jadi Tuhan yang paling enak. Duduklah ia di „singgasana langit“. Dari sana-pun menemui kenyataan bahwa hidup itu susah. Mengatur takdir miliaran orang. Mempertemukan jodoh dan rejeki satu dengan yang lainnya. Belum lagi semesta raya yang amazing itu. Setengah putus asa dia meninggalkan singgasananya.

Berpikirlah ia sambil minum bandrek di Omah Diksi. Hingga dilihatnya seekor anjing mengais-ngais sampah. Lalu sadarlah ia bahwa sesungguhnya menjadi anjing adalah yang paling enak. Tidak terbebani tugas apapun. Urusan perut bisa makan apa saja. Belum lagi dimuliakan oleh manusia sebagai binatang yang paling setia. Disitulah lagu berakhir. Pada kesimpulan paling enak dadi asu.

Hal yang digambarkan dalam lagu ini sebenarnya senada dengan cerita Pandhawa. Dimana digambarkan bahkan kesucian Yudhistira dikalahkan oleh seekor anjing. Karena seumur hidupnya, Yudhistira pernah sekali (dan hanya sekali itu) berbohong untuk memenangkan perang Bharathayudha. Sedangkan anjing tadi hanyalah anjing. Yang mungkin juga kudisan.

Jadi berbanggalah bagi mereka yang kerap dipanggil asu. Karena itu berarti orang yang memanggil sedang memuji. Justru para asu yang harusnya terhina karena disamakan dengan manusia.

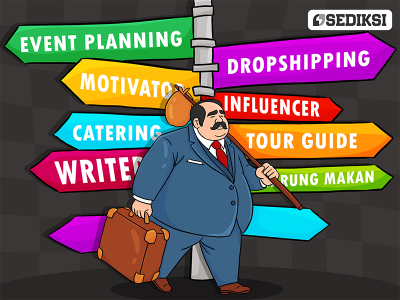

Pesan ini menjadi semakin penting di saat-saat ini. Karena kita semakin tidak siap menjadi diri sendiri. Lebih parah lagi, kita sudah tidak tahu lagi siapa kita, melainkan hanya melakukan apa yang dikehendaki masyarakat berdasarkan nilai-nilai massa. Parahnya lagi, nilai-nilai tadi belakangan tidak lagi bicara baik-buruk, melainkan untung-rugi. Lengkaplah sudah jika dibilang kita adalah masyarakat memuja citra, jika tidak boleh dibilang gila pencitraan.

Kita tidak siap menjadi asu. Bahkan tidak mengakui bahwa asu juga punya peran yang mulia. Itu karena dengan menjadi asu, kita tidak bisa menjadi apa yang disebut kesuksesan menurut nila-nilai massa tadi. Asu tidak bisa punya istri cantik, rumah mewah, mobil keren apalagi bolak-balik ke tanah suci.

Namun, jika dengan profesi yang digeluti saat ini masih belum bisa mencapai itu semua, dan tidak ada kesempatan untuk korupsi, setidaknya kita bisa seolah-olah menjadi begitu. Selama ada media sosial, kepura-puraan itu menjadi sempurna. Dan kita semua menjadi maniac symbol. Makan foto dulu, tidur foto dulu, sholat foto dulu, pengajian foto dulu, di parkiran ada mobil bagus foto dulu dan seterusnya

Di jaman yang serba gila ini, kita harus ingat pelajaran yang diberikan asu. Semoga kita semua menjadi asu yang baik. Amin.