Permasalahan matematika sudah bukan lagi barang baru. Gonta-ganti kurikulum dari zaman jebot hingga kurikulum merdeka nampaknya masih belum menunjukkan progres berarti. Masih banyak yang tidak suka bahkan takut sama mata pelajaran satu ini.

Bagi saya, murid-murid ini sebenarnya tidak takut dengan “matematika”, tapi takut dengan “representasi matematika” hasil kurikulum pendidikan. Saya teringat dengan dialog filosofis dua tokoh fiksi dalam Mathematican’s Lament—sebuah esai influential dari seorang guru matematika, Paul Lockhart:

Simplicio: So you would remove mathematics from the school curriculum?

Salviati: The mathematics has already been removed!

Jangan-jangan, matematika yang sering ditakuti itu bahkan belum pernah memperkenalkan dirinya secara utuh kepada kita. Sehingga, izinkan saya—seseorang yang baru suka matematika setelah lulus kuliah—untuk memberi sedikit pandangan soal mengapa matematika hadir secara salah dalam kurikulum kita.

Naïve Utility

Guru: Jika kamu menguasai Aljabar, kamu bisa mengetahui umur Anto apabila tahun depan Anto lima tahun lebih tua dari dua kali umur adiknya…

Murid: Mengapa saya bisa tahu informasi se-njelimet itu tapi tidak dengan umurnya?

Sebuah percakapan fiktif di atas cukup menggambarkan bagaimana matematika hadir dalam soal-soal. Nampak terasa matematika yang dipaksa untuk bisa relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal, aljabar bukan soal daily life, melainkan soal abstraksi. Alih-alih dapat membuat murid tertarik, justru relevansi yang dipaksakan inilah yang membuat kegunaan matematika terasa naif. Ngapain, sih, ngitung kaya gini?

Mungkin upaya merelevansikan ini adalah bagian dari cara untuk membuat murid tertarik dengan dunia matematika. Namun, jika kita berpikir lebih jauh, coba tanyakan saja kepada anak murid apakah mencari harga siomay dari aljabar akan membuat mereka tertarik terhadap matematika?

Ketika dipaksakan untuk seakan relevan dalam kehidupan sehari-hari—padahal tidak pada konteks yang tepat—matematika justru kehilangan salah satu esensi utamanya: abstraksi.

Abstraksi sederhananya adalah bagaimana kita melihat pola umum dari sesuatu. Dalam proses ini, kita akan mengabaikan berbagai detail agar sesuatu bekerja secara logis.

Misalnya, jika kita memberi anak-anak sebuah biskuit dan menambahkan satu biskuit lagi, berapa biskuit yang mereka punya? Jawabannya bisa jadi tidak ada karena terdapat kemungkinan mereka sudah memakannya.

Oleh karena itu, detail “biskuit” perlu diabaikan sehingga dalam dunia abstraksi sesuatu bekerja secara logis sehingga, misalnya, dapat ditarik sebuah pola “1+1=2”. Di sinilah matematika menjadi ilmu pasti karena apabila detail “biskuit” tidak dihilangkan, berbagai macam kemungkinan justru akan dimunculkan.

Itu adalah contoh sederhana bagaimana dunia abstraksi bekerja. Intinya, dalam dunia abstraksi kita akan mengeksplorasi sesuatu sehingga bekerja secara logis dengan menemukan alasannya. Dengan mengeksplorasi kemampuan abstraksi ini, seharusnya akan terbentuk kemampuan reasoning murid.

Kemampuan berpikir runut dan logis yang seharusnya menjadi manfaat sesungguhnya dari matematika. Bahkan, matematika sendiri dianggap sebagai the art of logic oleh Eugenia Cheng dalam bukunya The Art of Logic: How to Make Sense in The World Doesn’t. Logic bagi matematika sama halnya dengan evidence bagi sains.

Sayangnya, matematika yang hadir dalam kurikulum justru seakan mengabaikan konteks logic di sini. Selain menghadirkan soal-soal dengan relevansi sosial yang naif, mengukur ujian siswa dari hasil jawaban lebih mencederai matematika itu sendiri. Lebih parahnya lagi, matematika dihadirkan dalam soal pilihan ganda, sesuatu yang sungguh tidak matematika.

Menurut Lockhart, dengan berkonsentrasi pada “what” dan meninggalkan “why”, matematika tereduksi menjadi empty shell. Seni matematika sendiri tidak terletak pada jawaban benar salahnya, melainkan dalam eksplanasinya: argumen. Mengapa ini benar, mengapa ini salah, mengapa ini jawabannya.

Sementara jika matematika dihadirkan dalam soal pilihan ganda, bagaimana cara penilai tahu reasoning atau eksplanasi siswa sehingga menghasilkan jawaban itu?

Hanya berfokus untuk menilai jawaban akhir tentu mereduksi manfaat sebenarnya matematika. Tidak ada ruang bagi murid untuk mengembangkan kemampuan reasoning-nya.

Hal ini selanjutnya akan membuat murid berperilaku sebagimana dia dinilai. Bila yang dinilai adalah hasil, murid akan bersikap pragmatis. Makanya, berbagai “cara cepat” sungguh laris manis dan ditawarkan dengan bangga oleh berbagai bimbel. Padahal, hal tersebut justru membawa matematika jauh dari esensinya.

Cara cepat sendiri adalah sebuah ironi. Cepat atau lambat bukanlah hal utama dalam matematika. Lauren Schawrtz, pemenang Fields Medal tahun 1950—award tertinggi matematika—menulis dalam autobiografinya bahwa dia adalah pemikir matematika yang lambat.

Dia awalnya merasa dirinya bodoh sebelum akhirnya sadar bahwa yang paling penting adalah pemahaman yang mendalam akan sesuatu objek dan relasinya satu sama lain. Menjadi cepat atau lambat sama sekali tidak relevan.

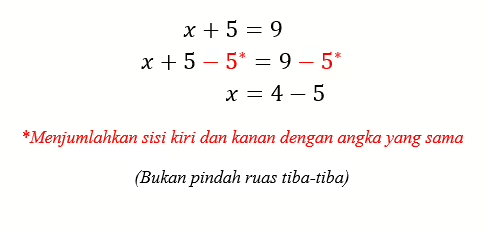

Selain persoalan-persoalan di atas, istilah-istilah dalam proses mengerjakan soal yang dipakai seringkali justru menghilangkan kerunutan dalam matematika. Contohnya: “pindah ruas”. Sebuah istilah yang seringkali kita dengar padahal sebenarnya tidak pernah ada dalam matematika.

“Pindah ruas” dapat mengaburkan imajinasi siswa terhadap proses matematika yang seharusnya. Istilah ini sendiri rawan miskonsepsi. Pindah minus jadi plus, kiri ke kanan, atas ke bawah. Padahal matematika tidak sesederhana ini dalam menggambarkan proses yang sesungguhnya.

Notation, Notation, Notation, but No Notion!

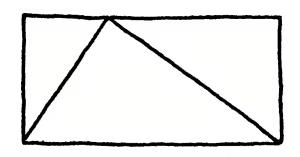

Seorang guru masuk ke dalam kelas, lalu meminta muridnya menggambar segitiga dalam sebuah imaginary box.

Sang guru meminta siswanya untuk berimajinasi lebih lanjut dan mengeksplorasi sebuah pola hubungan antara bentuk segitiga dan persegi panjang ini.

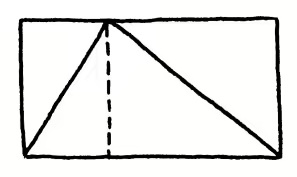

Setelah bereksperimen beberapa kali, seorang siswa menggambar garis lurus dari ujung segitiga ke alasnya. “Eureka!” teriaknya.

Dengan menggambar satu garis ini, siswa menyadari bahwa luas di luar segitiga sama persis dengan luas di dalam segitiga. Tanpa perlu menghafal, seketika siswa memahami mengapa rumus luas segitiga adalah ½ kali alas kali tinggi—separuh dari luas persegi panjang.

Dari kisah fiktif di atas, kita bisa melihat bahwa curiosity yang dibangun sang guru pada akhirnya membuat siswa bereksplorasi: entah membolak balik gambar, mencoba menggambar sesuatu di dalamnya, dan sebagainya, hingga akhirnya satu garis membuat siswa tersebut menyadari asal muasal rumus luas segitiga.

Dengan melanjutkan eksplorasi, ia akhirnya juga menyadari bahwa rumus luas bangun datar—apapun itu, kecuali lingkaran—hanya modifikasi dari rumus segitiga dan persegi saja. Tidak perlu menghafal banyak rumus berisi notasi-notasi yang kita tidak tahu asal muasalnya.

Namun, yang lebih menakjubkan dari gambar di atas bukan pada sekadar disadarinya asal rumus segitiga, melainkan pada bagaimana satu garis dapat membuat kita melihat sesuatu secara lebih jelas!

Beginilah matematika seharusnya. Eksplorasi dan modifikasi harus lebih sering dicoba oleh murid-murid sehingga mereka mendapat notion dari matematika itu sendiri, bukan hanya notasi, notasi, dan notasi.

Murid yang terbiasa mengotak-atik angka akan memiliki number sense yang lebih baik. Misalnya, dalam menghitung “19×8”, ia akan berangkat dari angka yang lebih bersahabat, yaitu “20×8”, lalu kemudian dikurangi “8” untuk menemukan jawabannya.

Sense seperti ini sendiri hanya dapat dibentuk bila murid terbiasa bermain-main dengan angka, bukan menghafal tabel perkalian.

Kita kehilangan ruang eksplorasi dan imajinasi dalam kelas matematika. Padahal, itu sangat vital bagi kemampuan berpikir kita. Kita dicekoki untuk menghafal banyak rumus dan diminta untuk dapat menyelesaikan soal secara benar dalam waktu terbatas, tanpa peduli bagaimana kita bisa mengeksplanasi jawaban dengan argumentasi.

Kita juga terlalu cepat untuk berpindah-pindah dari bab satu ke bab yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa memang kurikulum tidak melihat adanya urgensi untuk memahami sebuah topik secara mendalam. Tidak memberi waktu untuk bermain-main, mengeksplorasi, berimajinasi, dan lain sebagainya.

Bahkan sejak kanak-kanak, kita sudah disuruh mempelajari hingga faktorial dalam usia tertentu. Hal yang tentunya akan membuat anak tidak begitu tertarik terhadap ilmu ini.

Bagi saya, metode yang tepat untuk memperkenalkan matematika secara kaffah justru dengan bermain games! Permainan seperti chess and go, hex and backgammon, puzzles, dan lain-lain akan memperkenalkan mereka dengan dunia eksplorasi serta pola-pola.

Games sendiri di sini tidak relevan dalam kehidupan sosial mereka—seperti mengetahui umur orang lain—tapi justru bisa memantik rasa penasaran untuk berpetualang dalam dunia abstraksi.

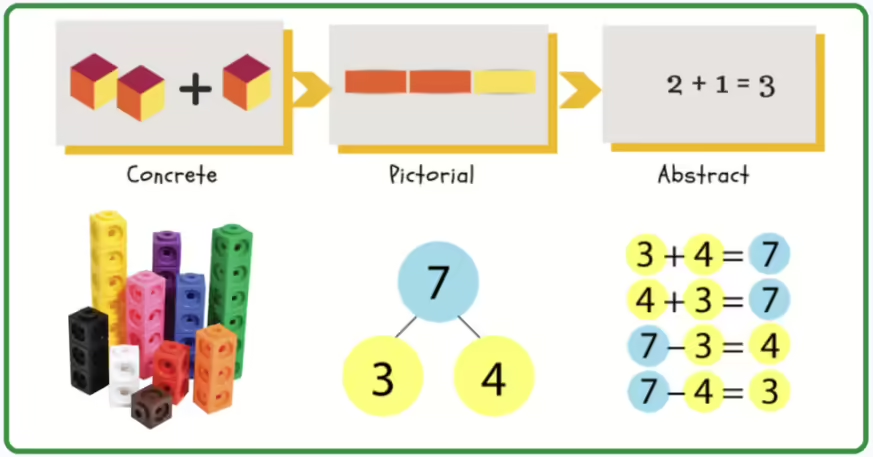

Di Singapura misalnya, ada sebuah metode bernama Concrete-Pictorial-Abstract (CPA) approach. Metode ini memperkenalkan tiga tahap anak-anak untuk belajar matematika.

Anak akan belajar dari hal yang konkret dulu untuk kemudian masuk ke dalam abstraksi melalui angka dan simbol. Metode yang sesuai dengan core matematika, yaitu memahami struktur dari sesuatu yang riil maupun yang dibayangkan.

Tanpa perlu mengada-ngada untuk merelevansikan teori matematika dengan kehidupan sosial, hal seperti ini justru membuat matematika tidak jauh dari dunia mereka. Ibaratnya, mereka melihat matematika sebagai sebuah puzzle yang menyenangkan untuk dieksplorasi.

Sebagai penutup, sebuah kutipan dari Paul Lockhart berikut mungkin dapat menjadi refleksi dalam melihat kondisi pembelajaran serta pengajaran matematika dalam pendidikan kita:

Everyone knows that something is wrong. The politicians say, “we need higher standards.” The schools say, “we need more money and equipment.” Educators say one thing, and teachers 3 say another. They are all wrong. The only people who understand what is going on are the ones most often blamed and least often heard: the students. They say, “math class is stupid and boring,” and they are right.