C.I.N.T.A

Iya, cinta, terbesit kita sering sekali menggunakan kata ini. Biasanya untuk menanyakan status seperti, ‘“Kita ini apa sih? Kamu cinta nggak sama aku?”’ begitu kurang lebih. Pernah nggak terbesit dari mana asal mula cinta? Bagaimana sejarahnya?

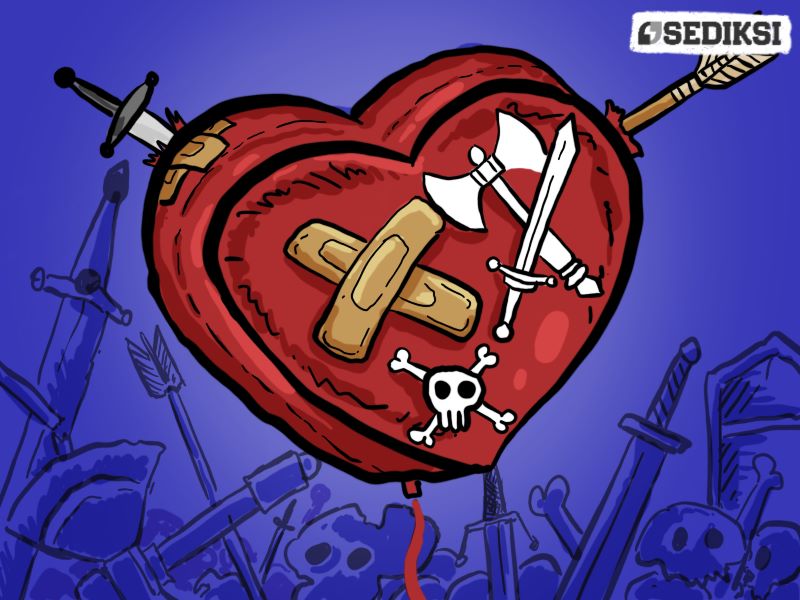

Sejarah cinta adalah rahasia yang tak terungkap. Kita terlalu sembrono menggunakan kosakata cinta, mendefinisikan secara serampangan, memaknainya dengan maksud terselubung, hingga ia bisa bermakna segalanya atau sebaliknya: tidak bermakna apa-apa. Dari situlah cinta kehilangan hakikat yang sebenarnya.

Sejarah cinta adalah sejarah perjalanan umat manusia—yang kerap menodainya dengan pertikaian, pembunuhan, peperangan, dan seterusnya. Barangkali karena itu pula cinta melahirkan dua anak kembar: kenikmatan dan penderitaan. Keduanya sama, tetapi kita terlanjur mempercayainya berbeda. Ironi memang dalam banyak kisah, cinta disandingkan di antara keindahan dan kehancuran. Cinta menjadi samar dan berkabut saat akal diletakkan di bawah kuasanya.

Cinta secara filsafat

Eros dalam bahasa Yunani klasik berarti cinta berahi. Ia kerap dimaknai sebagai cinta ketubuhan. Cinta berahi kerap mengundang mara bahaya, sebab ia lebih patuh pada kelamin daripada dengan akal. Meminjam Eka Kurniawan dalam novelnya Cantik Itu Luka: kemaluan otak kedua manusia, seringkali lebih banyak mengatur kita dari bisa yang dilakukan kepala.

Cinta berahi itu juga yang membuat Maharaja Alengka, Rahwana, nekat berurusan dengan Rama setelah berpikir pendek: menculik Shinta. Bermodal kekuatan dan kekuasaannya yang membentang dari timur ke barat, penguasa tiga dunia itu mengira Shinta akan berserah—menghamba di bawah kuasa kelaminnya untuk dijadikan istri yang ke sekian.

Rahwana kecele. Taman Asoka yang indah bagai surga tak membuat Shinta menyerah untuk memberikan tubuhnya. Cintanya kepada Rama telah mendarah daging. Perang besar pun tidak terhindarkan antara Rahwana dan Sri Rama. Dan kita tahu siapa pemenangnya.

Kisah epik mitologi dari Hindu itu juga terjadi dalam mitologi Yunani. Cinta berahi yang membuat Pangeran Paris kalap hingga nekat menculik Helene. Kisah mitologi Yunani itu diceritakan dengan apik melalui puisi Homer. Pengorbanan, kesetiaan, dan kecerobohan mengiringi kisah Perang Troya. Suami Helene, Menelaos, raja Sparta itu begitu murka. Ia tidak terima istrinya dibawa kabur oleh lelaki lain. Bersama ribuan pasukannya ia menyerbu Troya—menghancurkannya.

Cinta dalam perspektif barat dan timur

Kisah cinta yang tragis juga dikisahkan penuh haru oleh Shakespeare. Pujangga terbesar Inggris itu seakan-akan enggan mengotori cinta Romeo dan Juliette dengan urusan politik. Romeo dan Juliette tahu cinta lebih dekat dengan penderitaan, meski begitu keduanya tetap menempuhnya. Keduanya kadung percaya cinta tidak tidak boleh kalah apalagi menyerah, cinta akan menang dengan caranya sendiri. Romeo dan Juliette memilih mati. Semua orang tahu dua muda mudi itu mati dengan cara yang puisi; menenggak racun di atas ranjang tidurnya.

Keindahan cinta yang dikotori oleh peperangan juga tidak luput dari karya agung sastra klasik Arab: Layla Majnun. Dua anak remaja yang sedang mekar di bawah lamunan cinta harus menerima takdirnya yang kelewat pahit. Istana cinta yang dibangun di atas debu khayalan, dirobohkan badai hanya dalam kedipan mata. Keduanya merana—gila karenanya.

Qays pemuda rupawan yang wajahnya menggambarkan kesedihan sebuah kota. Cintanya kepada Layla ialah cinta yang “makrifat”. Ia menjadikan akalnya sebagai pijakan tangga untuk menggapai keagungan di langit cinta. Itu sebabnya ia mendapat gelar pemuda tak waras—majnun.

Qays muda meninggalkan sekolahnya, rumahnya, sahabatnya, dan keluarganya. Sang penyair memilih tinggal di padang pasir, di tanah bebatuan, di tengah belantara hutan sebagai pengasingan cintanya terhadap Layla. Ia memilih menepi dan menyendiri, suara alam ialah suara kekasihnya. Baginya, kepedihan karena cinta ialah kenikmatan. Tidak ada bedanya. Ia percaya berdosalah seseorang yang memadamkan api cinta yang dinyalakan Tuhan di dalam hatinya. Itu sebabnya, Qays menjaganya terus menyala hingga cinta membakar dirinya menjadi abu. Laksan laron yang menyerahkan diri pada api.

Bertahun-tahun lamanya Qays si Majnun hidup berdampingan dengan binatang. Siapa saja yang melihatnya tidak akan bisa membedakan antara orang waras atau sinting. Namun, bukankah begitu kehebatan cinta? Seorang penyair pernah berujar: Dalam cinta selalu ada kegilaan.

Baca Juga: Anda Ingin Persahabatan Langgeng?

Di tengah kegilaannya ia bertemu dengan Naufal seorang pemimpin kabilah yang disegani oleh kaumnya. Di hadapan Majnun ia berjanji akan membawa Layla keluar dari kungkungan ayahnya. Sial bagi Naufal, Layla adalah permata bukan sebutir batu. Wajahnya adalah lambang gemerlap sebuah kota yang segala keindahan ada di dalamnya. Seorang gadis yang kecantikannya menjadi kebanggaan kaumnya. Intan permata yang tidak akan diserahkan pada penyamun—apalagi pemuda tak waras seperti Qays. Perang dahsyat meletus.

Di tangan Syaikh Nizami kisah cinta Layla Majnun ditulis dengan indah, menyentuh, sekaligus tragis. Kisah cinta Layla Majnun ialah sebuah pengecualian cinta berahi—eros. Jika cerita Romeo dan Juliette lebih menekankan sisi dhahir, Layla Majnun sebaliknya cinta yang menyentuh relung jiwa secara mendalam. Jiwa seorang pecinta memang sulit dimengerti. Ia begitu rumit, berliku, tak terduga, dan penuh “ketidakwarasan”.

Bagaimana cinta menempatkan perempuan, seringkali jadi Korban

Sejarah perempuan adalah sejarah ketidakadilan. Perempuan dianggap pembawa sial itu sebabnya ia dipandang sebagai “second sex”. Perempuan yang mempunyai wajah cantik dianggap “kutukan”. Abad 18 di Eropa istilah femme fatale berkembang pesat. Istilah itu diberikan pada perempuan yang berbahaya. Helene of Troy ialah sosok yang terkenal dalam sejarah famee fatale. Dalam mitologi Yunani, kecantikan Helene yang tidak diragukan oleh lelaki mana pun. Tetapi dari situ ia dituding sebagai biang kerok penyebab hancurnya dua peradaban besar karena peperangan.

Sosok Medusa perempuan berambut ular dan bermata api, juga kerap disebut sebagai femme fatale. Karena kutukan kecantikannya berubah menjadi mengerikan. Siapa saja yang menatap matanya akan binasa. Begitulah gambaran mitologi kuno yang gemar merendahkan perempuan. Dalam aspek agama, sosok Hawa juga tidak luput dari tudingan istilah dehumanisasi: femme fatale. Hawa dianggap bersalah atas terusirnya Adam dari surga. Begitulah sejarah perempuan ditulis dengan nuansa misoginis.

Sejarah perempuan adalah sejarah penaklukan tubuh. Perempuan tidak hanya dianggap berbahaya, tetapi juga hiasan—perabotan. Ia seakan lumrah diperebutkan dan kerap dijadikan barang hadiah sayembara—dalam sejarah, film, dan sastra.

Perjodohan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citraresmi dianggap penyerahan kekuasaan Kerajaan Sunda di bawah Majapahit oleh Gajah Mada—meski berujung pembantaian. Lain cerita dengan Roro Mendut, kecantikan perempuan dianggap mampu mengangkat kepercayaan diri kaum lelaki. Itu sebabnya Tumenggung Wiraguna bersih keras menuruti kelaminnya untuk mendapatkan Roro Mendut untuk dijadikan istri—lebih tepatnya pelengkap kebahagiaan sang senapati. Seperti Romeo dan Juliette, Roro Mendut memilih mati bersama kekasihnya ketimbang takluk di bawah kuasa lelaki (yang lebih patuh pada kelaminnya daripada hati dan akalnya).