Dari sekitar 120 ribu kata dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), saya yakin betul bahwa kata “mahasiswa” adalah kata dengan makna yang paling membebani para penuturnya.

KBBI sendiri mendefinisikan “mahasiswa” sebagai “siswa yang belajar di perguruan tinggi”. Artinya, kalau merujuk pada leksikon bahasa Indonesia, tugas utama mahasiswa adalah satu: belajar.

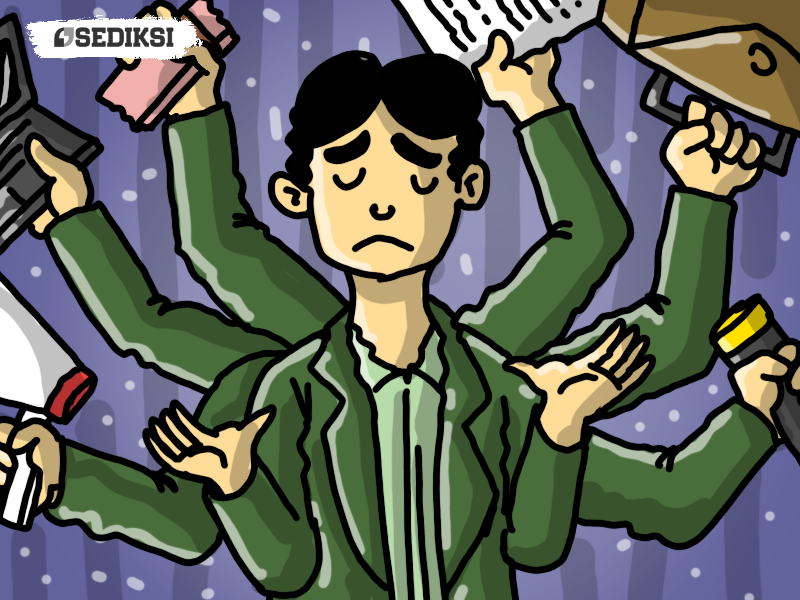

Sayangnya, praktik tidak semudah teori. Kehidupan perkuliahan tidak semudah apa yang telah diamanahkan KBBI. Nyatanya, menjadi mahasiswa pada zaman ini berarti harus siap dengan segala tanggungannya.

Mulai dari kehidupan akademis serta Indeks Prestasi (IP) yang harus mentereng, kehidupan sosial harus lancar jaya, tubuh harus sehat dan bugar, hingga kegiatan organisasi harus jalan tanpa macet.

Saya yakin untuk mencapai hal semacam itu tidaklah mungkin! Kalaupun mungkin, harganya pasti besar sekali karena harus mengorbankan kesehatan mental.

Sementara mahasiswa senantiasa disuruh ber-hahahihi walaupun banyak tugas melanda. Dalihnya, “masih muda, kok, udah suram begitu. Mumpung masih muda, banyakin ketawa-ketiwi, dong.”

Banyak Tantangan tapi Kurang Diberi Persiapan

Sebelum resmi diterima di perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa, siswa SMA sudah banyak diberi wanti-wanti tentang kerasnya kehidupan perkuliahan.

Nanti jangan begini, jangan begitu. Tentukan dari sekarang, mau ambil jalan karier apa. Ikuti organisasi dan program pengembangan karier.

Kalau bisa, incar jabatan tertentu. Jangan cuma jadi staf saja. Hitung-hitung menambah pengetahuan tentang cara mengelola organisasi. Belajar mandiri, belajar mengelola uang, jangan tergantung pada siapa-siapa.

Setelah makin lama mengarungi bahtera perkuliahan, wejangan-wejangan ini ada yang terbukti benar, ada juga yang terbukti salah.

Seiring bertambahnya umur, saya makin paham juga bahwa dunia nyata itu keras. Masa perkuliahan seolah “mempersiapkan” saya untuk turun ke dunia itu.

Ironisnya, masa transisi antara menyandang peran sebagai siswa SMA dan mahasiswa justru terasa sangat mendadak.

Memang, ada ospek atau masa orientasi, tetapi ospek pun hanya mempersiapkan mahasiswa untuk hal-hal yang bersifat teknis, seperti mengerjakan tugas dan berkenalan dengan kakak tingkat.

Tidak ada yang betul-betul mempersiapkan saya dengan dinamika kehidupan perkuliahan yang ternyata sangat… ah, yaaa, begitu.

Dulu, waktu masih SMA, saya masih dianggap anak kecil. Sekarang, mentang-mentang ke mana-mana sudah menenteng Kartu Tanda Mahasiswa, saya dianggap orang dewasa. Perubahan yang amat mendadak.

Bukan hanya kehidupan akademis dan persiapan kerja yang bikin pusing. Kehidupan sosial dan pertemanan juga banyak drama.

Dulu, saya mengira nanti kalau sudah kuliah pasti hubungan sosial saya adem ayem karena sudah pada dewasa. Ndilalah, saya salah besar.

Saya sering membujuk diri sendiri bahwa ini semua wajar. Lagi pula, seperti kata orang Barat, “it’s my first time living”. Saya baru pertama kali belajar hidup. Teman-teman seangkatan dan senior-senior saya pun juga begitu. Lebih baik saya ikuti kata hati saya sendiri.

Fenomena Konflik Peran menjadi Mahasiswa

Kalau dalam istilah sosiologi, setiap manusia memiliki status serta peran yang diharapkan dari status tersebut. Jadi, sebagai penyandang status mahasiswa, saya memiliki beberapa peran: belajar, nongkrong, berorganisasi, mempersiapkan karier, dan sebagainya.

Nah, kalau peran-peran dalam status itu saling bentrok dan menyebabkan rasa bingung akan terjadi fenomena yang dinamakan konflik peran.

Lha, tapi ini, sih, bukan konflik lagi. Ini, mah, udah perang nuklir. Peran-peran yang mengikuti status mahasiswa itu kebanyakan soalnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa kadang agak menyesakkan. Mau istirahat, dituduh malas. Giliran rajin belajar, ada aja yang bilang, “kuliah jangan buat belajar doang, organisasi juga.”

Giliran aktif di organisasi, malah ada yang nyerocos, “organisasi teroooss. Mending langsung cari pengalaman nyata, magang atau freelance.”

Giliran coba-coba magang atau kerja freelance, malah ada yang bilang, “mahasiswa itu tugasnya belajar, bukan kerja.” Kalau udah gini, yang benar yang mana, coba?

Hal ini berlaku terutama bagi mahasiswa yang berkuliah di jurusan atau perguruan tinggi tertentu. Misalnya, “kamu, ‘kan, anak jurusan XXX, masa begini saja nggak tahu?” atau “kamu pasti pinter, ya? Iri, deh, bisa kuliah di perguruan tinggi XXX,”

Memang, mungkin orang yang bilang begitu punya maksud memuji. Namun, stereotipe yang seolah positif ternyata juga bisa menimbulkan stereotype threat: seseorang yang mendapat cap tertentu.

Misalnya, kuliah di jurusan XXX harus rajin baca buku. Akan tetapi, karena cenderung merasakan tekanan psikologis, akhirnya ia justru merasa “kurang pantas” di jurusan tersebut hanya karena ia tidak suka baca buku.

Apalagi, dengan adanya media sosial, orang jadi cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika melihat profil LinkedIn mahasiswa berprestasi yang langganan ikut kegiatan kerelawanan atau lomba internasional, mahasiswa “biasa saja” cenderung malu dan rendah diri.

Saya tahu, setiap orang memiliki orientasi, minat, dan bakat yang berbeda. Namun, mengapa hampir semua nasihat untuk mahasiswa itu isinya mirip-mirip: organisasi, magang, kerja, dan begitu-begitu saja lagi sampai pening.

Dituntut Serba Bisa, tapi Nggak Semua Bisa!

Kehidupan perkuliahan agaknya menyerupai interaksi negara-negara dalam ilmu hubungan internasional: sifatnya trade-off. Artinya, untuk mencapai suatu hal pasti ada hal lain yang harus dikorbankan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Gampangnya begini. Kalau mau IP bagus, artinya harus banyak belajar. Ini akan mengorbankan waktu nongkrong. Alhasil, silaturahmi jadi macet.

Mahasiswa jadi nggak terlalu punya kesempatan untuk kenalan dengan orang baru. Padahal, punya banyak kenalan atau relasi juga dapat sangat berguna untuk dunia kerja.

Namun, kalau dibela-belain untuk nongkrong atau berorganisasi atas nama cari relasi, studi akan terbengkalai. Kelulusan yang seharusnya bisa dicapai dalam waktu 3,5 hingga 4 tahun bisa-bisa molor. Orang tua kecewa, diri sendiri juga malu.

Tugas utama seorang mahasiswa—kembali lagi ke definisi KBBI—lagi pula adalah belajar. Bukan nongkrong, berorganisasi, atau bekerja. Sayangnya, dalam era sekarang, peran sosial yang diharapkan dari seorang mahasiswa makin banyak saja.

Untuk mempersiapkan diri memasuki persaingan dunia kerja yang sangat ketat, mahasiswa diharuskan memupuk segala keterampilan dan pengetahuan. Sehingga, tugas mahasiswa modern bukan lagi cuma belajar di perpustakaan atau ruang kelas.

Kalau sudah seperti ini, nampaknya KBBI jadi perlu direvisi. Definisi “mahasiswa” hendaknya diubah menjadi “siswa yang belajar, berorganisasi, magang, mempersiapkan dunia kerja, stres, dan menangis di perguruan tinggi.”

Lebih lanjut, jika kata “mahasiswa” dipecah menjadi bentuk terikat “maha-“ (yang berarti “besar”) dan kata dasar “siswa”, kita dapat melihat bahwa “mahasiswa” artinya “siswa yang besar”. Agak berat rasanya karena bentuk terikat “maha-“ biasanya hanya digunakan untuk merujuk pada sifat Tuhan.

Sudah tidak terhitung berapa kali saya mendengar orang menggunakan argumen ini: “kalian sekarang bukan siswa lagi, tapi MAHA-siswa! Dewasalah sedikit!”

Kalau tiap dengar komentar ini saya dapat uang 100 ribu rupiah, saya yakin, hari ini saya sudah cukup tajir buat bikin food estate.

Baiklah, mungkin memang tidak se-lebay itu. Tapi, tetap saja, perubahan mendadak dari seorang siswa SMA yang hanya berkutat dengan buku di dalam kelas menjadi seorang mahasiswa yang dituntut dewasa dan serbabisa berpotensi membuat siapa saja jadi sakit kepala.

Baca Juga: Budaya Toksik Pasca Sidang Tugas Akhir