Pada masa pemilihan umum, diskursus tentang partisipasi politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hampir selalu mengemuka.

Isu ini setidaknya mendapatkan perhatian besar sejak pemilu tahun 2019, saat Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan individu dengan hambatan kejiwaan ikut memilih di dalam pemilu.

Sebelumnya, larangan bagi partisipasi politik ODGJ terakhir kali diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, dan kini telah dibatalkan. Selanjutnya, hak politik penyandang disabilitas diatur secara lebih spesifik di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

Adanya berbagai regulasi tersebut cukup menegaskan bahwa hak untuk menjadi pemilih di dalam pemilu melekat pada setiap orang, termasuk mereka yang memiliki hambatan kejiwaan.

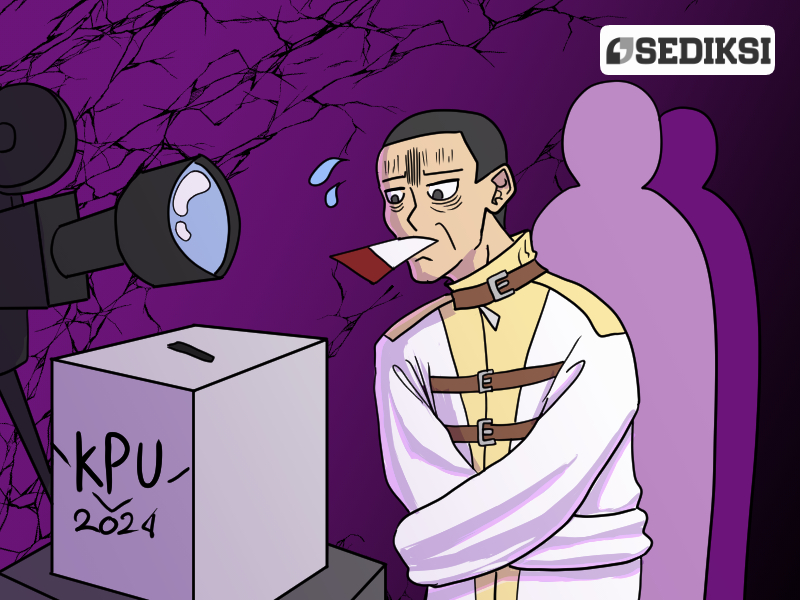

Sayangnya, diskursus publik mengenai isu tersebut tidak selalu inklusif. Di dalam pemberitaan seputar pemilu, misalnya, penyandang disabilitas mental sebagai calon pemilih masih jamak dibicarakan dengan cara yang tidak adil.

Berdasarkan pengamatan sederhana saya, setidaknya terdapat tiga kesalahan yang sering dilakukan oleh media ketika memberitakan tentang ODGJ di dalam isu pemilu; yakni melanggengkan stigma negatif, menghadirkan representasi yang minim bagi penyandang disabilitas mental, serta terlalu berfokus pada wacana medis.

Baca Juga: Ironi KPU di Balik Gugurnya Anggota KPPS

Melanggengkan Stigma Negatif

Tidak sedikit pemberitaan pemilu yang masih melanggengkan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental. Misalnya, pemberitaan dari Rmol id berjudul “Orang Gila Masuk DPT, Komisi III: Mereka Kan Enggak Bisa Mikir, Kok Bisa?

Atau dari Radar Bekasi, “Membuka Celah Pemilu Curang, Ribuan Orang Gangguan Jiwa di Bekasi Ikut Nyoblos,” juga dari media Kumparan, “DPRD Kalbar: ODGJ Ikut Pemilu Perlu Dievaluasi Kembali.”

Terlihat bahwa ketiga berita tersebut mengasosiasikan partisipasi politik ODGJ dengan potensi kecurangan pemilu.

Hal ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya, pembingkaian semacam itu secara tidak langsung mereproduksi stigma negatif bahwa penyandang disabilitas mental tidak memiliki kapasitas pengambilan keputusan dan rentan dipengaruhi orang lain.

Narasi-narasi tersebut juga menegasikan fakta bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hambatan kejiwaan yang kompleks dan beragam.

Padahal, tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan sebagaimana individu tanpa disabilitas. Bahkan, ODGJ dengan hambatan kejiwaan berat pun juga memiliki kapasitas untuk memilih ketika mendapatkan dukungan yang tepat.

Di samping itu, masih ditemukan pula pemberitaan pemilu yang serampangan dalam menyebut individu dengan hambatan kejiwaan.

Seperti pemberitaan dari Antara, “32 ribu orang gila di Jabar nyoblos pada Pemilu 2024,” serta Tribun Banten, “Jumlah Orang Gila di Tangsel Meningkat, 558 ODGJ Punya Suara di Pemilu 2024.”

Pemilihan diksi “Orang Gila” oleh kedua berita tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa media gemar memaknai kelompok penyandang disabilitas mental secara reduksionis.

Kompleksitas hambatan kejiwaan digeneralisasi begitu saja sebagai kondisi ketidakwarasan atau kehilangan akal sehat.

Pembingkaian yang memojokkan seperti ini, menurut hemat saya, jadi bermasalah karena ia cenderung menempatkan wacana partisipasi ODGJ di dalam pemilu lebih sebagai sebuah polemik, alih-alih bentuk pemenuhan hak warga negara.

Minim Representasi

Kesalahan kedua, pemberitaan seputar partisipasi ODGJ di dalam pemilu sering kali hanya melayani suara elit. Penyandang disabilitas mental yang seharusnya menjadi subyek di dalam diskursus ini justru sangat minim mendapatkan ruang representasi.

Menurut Mason (2007), media secara alami memang memiliki ketergantungan yang tidak diinginkan terhadap sumber-sumber elit, seperti pejabat pemerintah, juru bicara perusahaan, akademisi, pakar, dan pihak berwenang.

Media juga sering kali memandang elit sebagai pemasok informasi yang dapat diandalkan, akurat, teratur, dan kredibel.

Elit dipandang mampu memberikan pernyataan yang efisien dan berbasis kebijakan, serta memiliki kapasitas untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks sesuai dengan bidang keahliannya.

Kecenderungan tersebut juga didapati pada bagaimana media membangun diskursus tentang partisipasi politik ODGJ.

Ketika memasukkan kata kunci “ODGJ” dan “Pemilu” secara bersamaan pada kolom mesin pencari Google News, sekilas terlihat bagaimana pemberitaan lebih banyak didominasi oleh sumber-sumber otoritas seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pejabat parlemen, pengamat politik, dan ahli kesehatan jiwa.

Pemberitaan yang dibanjiri oleh pernyataan elit tentunya juga akan gagal menghadirkan diskursus pemilu dalam sudut pandang yang beragam, terutama dari perspektif ODGJ itu sendiri.

Kecenderungan ini turut mengingatkan kembali bahwa media belum sepenuhnya mempercayai individu dengan hambatan kejiwaan sebagai pemberi informasi yang valid. Penyandang disabilitas mental masih dipandang tidak mampu dilibatkan di dalam kerja-kerja jurnalistik.

Terlalu Berfokus pada Wacana Medis

Dominasi suara elit selanjutnya melahirkan dampak lain: pemberitaan ODGJ di dalam isu pemilu tunduk terhadap cara pandang medis atau medical model.

Di dalam perspektif medis, hambatan individu penyandang disabilitas dianggap disebabkan langsung oleh permasalahan medis terkait dengan kondisi fisik dan mentalnya.

Pendekatan ini menyiratkan bahwa penyandang disabilitas harus disembuhkan dan direhabilitasi oleh ahli kesehatan agar bisa berpartisipasi setara di masyarakat.

Cara pandang medical model, misalnya, dapat terlihat dari pola pemberitaan yang banyak memposisikan dokter dan ahli kejiwaan sebagai otoritas tunggal. Seperti berita dari Kabar 24 Bisnis berjudul “KPU DKI: ODGJ Bisa Ikut Pemilu 2024 Asal ada Rekomendasi Dokter.”

Contoh berita tersebut memperlihatkan bagaimana media memposisikan tenaga kesehatan sebagai pemilik kuasa dalam mendikte hak politik ODGJ.

Sebaliknya, hampir sangat sulit ditemukan pemberitaan yang menawarkan bentuk dukungan lain di luar medis untuk membantu penyandang disabilitas mental menentukan pilihan politiknya.

Padahal, selain tenaga medis, orang-orang terdekat di sekitar penyandang disabilitas mental seperti anggota keluarga, rekan kerja, teman, dan penyedia layanan sebenarnya juga dapat menjadi sistem pendukung yang bisa membantunya mencapai kapasitas pengambilan keputusan.

Pentingnya Membenahi Perspektif

Hadirnya ODGJ di dalam pemberitaan pemilu seakan menjadi angin segar keberpihakan media terhadap kelompok rentan yang selama ini termarjinalisasi dan minim ruang suara di ranah politik.

Namun, tanpa adanya perspektif yang mumpuni tentang isu disabilitas, media sangat rentan untuk mereproduksi terus-menerus penggambaran yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas.

Pengarusutamaan tentang ragam, kebutuhan, dan situasi kerentanan penyandang disabilitas bagi sumber daya manusia institusi pers menjadi salah satu langkah kecil yang bisa dilakukan.

Hal ini menjadi modal dasar untuk perlahan menggeser paradigma media dalam melihat penyandang disabilitas—dari sebelumnya berbasis pendekatan medis, menjadi pendekatan hak asasi manusia atau human rights model.