Konon sebelum memulai proses produksi film Gie, Riri Riza menemui dan mewawancarai beberapa orang untuk meriset lebih dalam tentang sosok Soe Hok Gie. Dari kenalan, teman, kolega, mantan kekasih hingga lawan politik Gie. Riri Riza juga tak lupa membaca beberapa buku tentang sosok Gie serta mewawancarai penulis bukunya. Yang terjadi kemudian adalah kebuntuan. Riri Riza bingung, karena beberapa orang yang ia temui berbeda-beda dalam menceritakan pribadi Gie. Bagi si anu, Gie itu begini, bagi si inu, Gie itu begitu.

Akhirnya, Riri Riza berhenti meriset. Ia memutuskan untuk menyajikan sosok Gie menurut tafsirnya sendiri. Tapi ujungnya, ada pihak yang meributkan tafsir Riri Riza atas Gie. “Gie tidak begitu, seharusnya Gie itu begini, begini dan begini.”

Hal serupa terjadi saat Hanung Bramantyo mengambil sosok Soekarno untuk difilmkan., Rachmawati Soekarnoputri, salah satu putri Soekarno, menyatakan keberatan atas beberapa hal dalam film itu. Keributan bermula dari aktor yang dianggap tidak pas memerankan sosok Soekarno. Kemudian merembet pada masalah hak cipta, plot cerita dan juga akurasi sejarah. Rachmawati adalah putri Soekarno dan pemimpin beberapa yayasan yang berupaya merawat ideologi dan peninggalan Soekarno. Ia merasa berhak menafsirkan serta menginterpretasikan sosok Soekarno. “Soekarno tidak begitu, seharusnya Soekarno itu begini, begini dan begini.”

Kasus terbaru ketika film Istirahatlah Kata-kata diputar di bioskop. Banyak pihak yang meributkan interpretasi sineasnya tentang sosok Wijhi Tukul dalam film. Tuduhan tentang upaya pengkerdilan tokoh dan perjuangan Wijhi Tukul juga sempat santer. Bahkan mengenai lokasi penayangan di bioskop pun diributkan karena dianggap tidak sesuai dengan sosok Wijhi Tukul. “Wijhi Tukul tidak begitu, seharusnya Wijhi Tukul itu begini, begini dan begini.”

Tokoh besar lain yang masuk dalam layar film adalah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dalam Sang Pencerah. Namun, film ini aman dari keributan mengenai tafsir dan interpretasi. Sebab, Muhammadiyah sendirilah yang menginisiasi ide pembuatan film ini dan juga turut aktif terlibat dalam riset serta produksinya.

Film Sang Kiai yang diinisiasi oleh Nahdatul Ulama (NU) pun bernasib sama. Tim produksi berunding dan meriset film bersama NU. Hasilnya, tak ada ribut-ribut urusan tafsir dan interpretasi mengenai sosok Hasyim Asyari maupun keseluruhan film, walaupun dalam film ini memasukkan tokoh fiksi.

Contoh lain, ketika Garin Nugroho hendak membuat film Tjokroaminoto. Saya kurang tahu inisiator pembuatan film ini. Namun yang jelas, Garin Nugroho berunding dengan Yayasan Keluarga HOS Tjokroaminoto dan melibatkan yayasan tersebut dalam proses pembuatan film, dari pra-produksi, produksi hingga pasca-produksi. Bahkan salah satu cucu Tjokroaminoto, Maia Estianty, turut mengambil peran dalam film tersebut. Tindakan Garin Nugroho ini penting karena dua hal: pertama menghindari masalah akurasi sejarah dan kedua soal gugatan hak cipta.

Tjokroaminoto adalah tokoh besar, semua ahli sejarah Indonesia tahu itu. Tiga tokoh perubahan yang berperan penting pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, ‘lahir’ di kamar kos yang dikelola Tjokroaminoto. Tapi apakah Garin Nugroho sudah aman dari kritik? Tidak. Interpretasi dan penggambaran salah satu tokoh murid Tjokroaminoto, Semaoen, yang ditampilkan dalam film ini tak luput dari kritik. “Semaoen tidak begitu, seharusnya Semaoen itu begini, begini dan begini.”

Haladalah!

Sebenarnya, Hanung Bramantyo dan rumah produksi film Soekarno juga melakukan tindakan yang sama. Mereka sowan kepada keluarga keturunan Soekarno dan yayasannya serta melibatkan mereka dalam proses produksi. Tapi masalah teknis pra-produksi bikin mereka pecah kongsi, perang mulut di media massa hingga berbuntut ke pengadilan.

Masalah seperti ini tidak melulu terjadi pada tokoh non-fiksi, tapi juga terjadi pada tokoh fiksi yang tidak ada di dunia nyata. Biasanya tokoh fiksi yang sudah hadir dalam media selain film, seperti komik atau buku. Bisa juga tokoh fiksi yang sebelumnya sudah difilmkan, kemudian dibuat ulang dengan tafsir dan interpretasi baru.

Mari kita pindah bahasan kita ke Hollywood.

Ketika DC Comics dan Warner Brothers meluncurkan film Batman v Superman, banyak fans yang menjerit histeris kegirangan macam remaja yang baru mengalami nikmatnya orgasme pertama kali. Akurasi dan kesesuaian sosok Batman dalam film tersebut dianggap paling pas dengan sosok Batman dalam komik dan animasinya.

Tapi tak sedikit pula yang kecewa atas interpretasi sosok Batman disitu. Salah satunya adalah Kevin Conroy, aktor yang bolak-balik mengisi suara Batman dalam beberapa film dan serial animasi Batman. “Batman tidak pernah membunuh orang”, kata Conroy.

Dalam film Batman v Superman, Batman secara membabi buta menembaki penjahat dengan senapan mesin sampai meledak. Beberapa fans Batman juga berkomentar dengan nada yang kurang lebih sama. “Batman tidak begitu, seharusnya Batman itu begini, begini dan begini.”

Yang paling anyar adalah film tokoh hero umat 90-an, Power Rangers. Rumah produksi melakukan penyesuain cerita dan interpretasi baru agar sosok fiksi ini sesuai dengan selera kekinian.

Karakter tokoh-tokohnya, plot cerita hingga kostum dirombak habis-habisan. Tapi seperti yang diduga, ada saja pihak yang mempermasalahkan gaya baru sosok Power Rangers. “Power Rangers tidak begitu, seharusnya Power Rangers itu begini, begini dan begini.”

Haladalah!

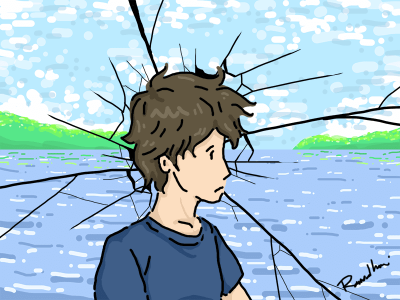

Susah memang membuat film tentang tokoh ‘besar’. Tokoh yang sudah ‘terlalu besar’ kadang menimbulkan banyak tafsir yang berlainan. Mungkin karena si tokoh terlalu ‘besar’ atau karena penafsir dan tafsirnya yang terlalu ‘kecil’. Atau mungkin keterbatasan durasi dan dana produksi film membuat cerita mengenai tokoh besar tak mampu menampung semua aspek dalam cerita hidup si tokoh besar.

Tapi saya paling jwuengkel dan mwuangkel kalau yang diributkan adalah masalah hak cipta.

Karena apa?

Karena itu adalah pengkerdilan yang sebenar-benarnya pengkerdilan. Tokoh besar dikecilkan menjadi tak lebih sebagai konten atau barang dagangan. Ketika ia menjadi konten dagangan, yangdiributkan pastinya siapa yang paling berhak mengambil keuntungan dari penjualan tiket film itu.

Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang paling berhak menafsirkan, menginterpretasikan seorang tokoh besar lalu menyajikannya dalam bentuk film? Saya tak bisa menjawabnya. Tapi mari saya beri contoh lain pada catatan akhir tulisan ini. Silakan pembaca tafsir dan simpulkan sendiri.

Catatan:

- Saya bertanya kepada Bapak Presiden pembaca, tokoh-tokoh Warkop DKI yang berisi Dono, Kasino dan Indro itu termasuk tokoh fiksi atau non-fiksi? Ada dua hal yang menimbulkan pertanyaan tersebut. Pertama, kita sepakat bahwa cerita dalam film-film Warkop DKI itu fiksi, tapi mereka hampir selalu menggunakan nama asli mereka. Kedua, ketika Indro memutuskan memunculkan Warkop DKI dengan gaya baru yang lebih kekinian, ia menunjuk aktor-aktor baru untuk berperan sebagai Dono, Kasino dan bahkan menunjuk aktor lain untuk berperan sebagai dirinya sendiri, Indro.

- Walaupun Indro adalah salah satu personel Warkop DKI, sebelum memulai proses produksi Warkop DKI, ia ‘meminta ijin’ dan mengurus hak cipta Warkop DKI kepada anak-anak serta keluarga besar mendiang Dono dan Kasino. Tindakan itu juga sama seperti yang sudah saya ceritakan di atas, yaitu untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Tapi apakah film itu aman dari kritik? Tidak. Salah satu tokoh ikonik yang sering muncul di film Warkop DKI lawas, Diding Boneng, mengatakan semestinya sudah tidak perlu ada lagi film Warkop DKI. Karena sudah ada perjanjian seperti itu sebelumnya.“Warkop DKI tidak begitu, seharusnya Warkop DKI itu begini, begini dan begini.”

- Ada beberapa karakter fiksi yang terkenal di Indonesia dan sedang dalam proses produksi pembuatan film. Salah duanya adalah Gundala Putra Petir dan Wiro Sableng. Disebut-sebut sebagai tokoh superhero pertama di Indonesia, Gundala terkenal pertama kali saat muncul melalui komik. Sempat difilmkan juga. Yang teranyar, Gundala pernah muncul dalam pentas teater di Jakarta. Mari kita lihat apakah nanti film barunya nanti akan memunculkan ribut-ribut, “Gundala tidak begitu, seharusnya Gundala itu begini, begini dan begini.”

- Begitupun Wiro Sableng. Muncul pertama kali dalam komik serial dan semakin populer sejak hadir dalam serial televisi. Wiro Sableng akan diperankan oleh Vino G. Bastian, anak dari pencipta tokoh pendekar 212 ini sendiri. Bahkan salah satu rumah produksi di Hollywood akan terlibat dalam penggarapan film ini. Kita tunggu juga nanti, apakah akan ada komentar, “Wiro Sableng tidak begitu, seharusnya Wiro Sableng itu begini, begini dan begini.”

- Ngomong-ngomong, tulisan ini bisa saja menimbulkan ribut-ribut tafsir juga. “Tulisan opini tidak begitu, seharusnya tulisan opini itu begini, begini dan begini.” Atau mengutip kata-kata yang pernah diucapkan Bung Haryo saat bertugas sebagai editor di sebuah UKM Persma, “Kamu nulis apa berak?” Kalimat ini saya duga, ia sadur dari pernyataan Pramoedya Ananta Toer tentang korelasi menulis dan berak. Haladalah!