Indonesia adalah negeri dengan pecinta sambal yang paling membabi buta. Beberapa sumber media menyebutkan, bahwa Indonesia adalah negara yang doyan makanan pedas.

Salah satunya dari Solopos. Indonesia masuk lima negara yang paling sering mengkonsumsi makanan pedas, berikut Meksiko, India, China dan Korea Selatan.

Bahkan, menurut survei Licorice yang dikutip dari Media Indonesia, 93,6% masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas. Hanya 6,4% sisanya tidak terlalu suka.

Kenapa saya berbicara soal ini? Ya karena saya adalah salah satu dari 6,4% itu. Sejak kecil hingga menginjak dewasa ini, saya tidak menyukai makanan pedas.

Bisa dibilang saya ini adalah orang yang benar-benar sangat anti-pedas. Bagaimanapun caranya si makanan harus tidak pedas.

Merasa Terpinggirkan

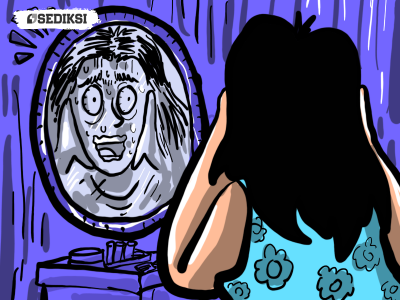

Karena tidak menyukai pedas, saya merasa menjadi objek yang termarginalkan. Tidak jarang juga terdiskiriminasi oleh lingkungan.

Sebagaimana kelompok minoritas lainnya di Indonesia, menjadi minoritas yang anti-pedas melahirkan konsekuensi yang menakutkan, setidaknya itu yang saya alami, dan mungkin dari kalian yang sama dengan saya.

Sebagai contoh, saya acapkali dianggap remeh, mendapat label “lambung lemah”, di bully, dianggap cupu oleh teman sekitar, masyarakat bahkan oleh beberapa keluarga.

Lebih parahnya lagi, sikap, perlakuan dan stigma tak mengenakkan itu seolah-olah hal yang biasa, dinormalisasi menjadi tradisi, candaan yang lucu sembari merendahkan kami yang anti pedas ini.

Tak jarang saya merasa termarginalisasi oleh menu makanan dan ajakan teman. Misalnya diajakin teman makan nasi boranan khas Lamongan yang super pedas, diajak makan seblak yang pedasnya tidak kira-kira, ceker pedas, bakso mercon, dan aneka mercon-mercon pedas lainnya.

Ketika saya diajak ke tempat makan tersebut, seolah-olah teman-teman saya abai, dan tidak peka karena tidak menyediakan alternatif pilihan tempat makan yang ramah kepada kaum seperti saya ini.

Namun, karena solidaritas teman, saya tetap berkumpul bersama, walaupun pada akhirnya saya tak ikut mengkonsumsi apa yang mereka makan.

Apa yang saya alami selaku individu anti-pedas, dari labeling, stigamatisasi, prasangka buruk, marginalisasi hingga diskriminasi itu, akar masalahnya adalah ketidaksetaraan.

Ketika kita ke rumah makan, tempat kuliner, atau semacamnya, beberapa tempat makanan itu menyajikan menu makanan yang bisa dimodifikasi, dari yang pedas berlevel dan yang tidak pedas sama sekali.

Sepengalaman saya yang lain, yakni pernah pergi ke Mie Gacoan di Surabaya, dan saya memesan level nol. Sontak ketika mulut mengucapkan itu, saya merasakan ada tatapan sinis oleh orang sekitar saya, kiranya itu adalah tatapan merendahkan.

Tentu ini adalah tindakan diskriminatif yang tak nyaman bagi saya. Maksud saya, apa salahnya menjadi penikmat makanan tanpa pedas? Toh di menu makanan juga tersedia.

Rasa Original itu Lebih Asyik

Padahal, kami yang tidak suka makanan pedas itu bukan tanpa sebab. Beberapa dari kami, seperti yang saya alami adalah masalah lambung.

Ketika saya makan sambal dikit saja, tak selang beberapa lama lambung saya kumat, magh saya saya kumat, bahkan bisa diare dan lain sebagainya.

Ya, memang saya lambung lemah, tapi bukan berarti orang-orang seperti saya legal untuk direndahkan dan di-bully . Kita bisa berempati pada penderita penyakit lain, tapi kenapa kita tak bisa berempati dengan penderita penyakit lambung?

Untuk menjadi penderita masalah lambung saja tidak bisa bebas di negeri ini, apalagi persoalan kebebasan berekspresi dalam hal cita rasa.

Menurut saya, beberapa makanan yang sambal atau lomboknya hanyalah komponen tambahan, seperti nasi goreng, bakso, rawon, atau yang lainnya, dengan tak menggunakan sambal adalah bentuk saya untuk mencintai originalitas rasa suatu makanan.

Dengan saya tak menyukai sambal, dalam beberapa makanan, saya bisa merasakan cita rasa yang sesungguhnya dari suatu makanan tersebut.

Saya bisa mengecap dan menemukan rasa asli dari makanan tersebut, yang otentik, yang khas. Karena kalau semua makanan dibumbui sambal, yang ada semua rasa terselimuti oleh kepedasan.

Hal itu adalah bentuk ekspresi saya dalam mengkonsumsi makanan. Namun, sayangnya kebiasaan masyatakat kita berbeda dengan itu. Mereka terbiasa dengan menyajikan makanan dengan sambel seabrek seakan itu adalah toping wajib.

Ini yang gak masuk akal bagi saya, bagaimana bisa orang justru lebih suka menutupi kenikmatan asli dari sebuah cita rasa dengan hanya berpaku pada sensasi membakar di lidah saja.

Saya menjadi tak bebas ketika ke warung penyetan tanpa menyolek dikit sambalnya. Dengan kata lain, menjadi minoritas anti-pedas adalah hal yang menakutkan di sini.

Sepatutnya selaku masyarakat yang multikultural, kita harus memiliki kepekaan dan rasa empati yang tinggi. Antara yang doyan pedas dan yang tak doyan pedas itu hanyalah persoalan perbedaan horizontal, bukan hierarki.