Saya ingin menanggapi tulisan yang agak anu beberapa waktu lalu. Entah kenapa si penulis yang nyambi ngurusi rubrik sastra di Sediksi ini, seakan memandang guyonan selangkangan sebagai sesuatu yang aneh, rendah, dan asing. Toh nyatanya, bukankah orang-orang bisa menikmatinya? Jangan-jangan dia sendirilah yang aneh di sini.

Berbeda dengan Rifkyng, saya percaya bahwa “anu” bukanlah sesuatu yang pantas direndahkan. Tetapi anu dan hal-hal yang berkaitan dengannya merupakan suatu hal yang harus kita akrabi dan maknai. Karena saya percaya kehidupan kita tidak bisa lepas dari hal-hal berbau ke-anu-an.

Saya yakin, selaku redaktur sastra Rifkyng pasti kenal Mbah Pram. Semoga saja ia tidak hanya mengenal Iqbal a.k.a Dilan. Begini kata penulis buku yang kini diincar umat milenial itu, “Hidup sungguh sangat sederhana, yang hebat–hebat hanya tafsirannya.”

Begitu pula dengan anu. Anu hanyalah sebuah kata dengan tiga huruf abjad. Kita sendirilah yang memberi makna pada kata-kata. Lain kepala, lain pula penafsirannya. Bagi saya, terkait guyonan tentang anu yang agak saru ini: nikmatilah. Berguyonlah. Mengumpatlah. Anu!

Tak ada yang salah dengan orang yang berguyon mesum. Atau lebih tepatnya, humor cerdas dengan imajinasi yang sedikit liar. Walaupun begitu, saya yakin bahwa guyonan saru ala selangkangan adalah sesuatu yang romantis. Karena hal itu berkaitan erat dengan kedekatan relasi antar manusia yang saling berguyon. Hanya kepada orang-orang yang kamu anggap akrab sajalah guyonan “anu” akan terlontar. Percayalah, kamu tidak akan dengan tiba-tiba memulai percakapan dengan seseorang yang baru kamu kenal di seminar ilmiah dengan guyonan selangkangan.

Ketahuilah, bahwa saat kamu lahir, yang dilihat pertama kali bukanlah wajahmu, tak peduli entah wajahmu setampan Yusuf atau malah di bawah standar kelayakan suamiable list gebetanmu. Pertama yang akan dilihat adalah selangkanganmu, dan ini akan menentukan nasibmu seumur hidup.

Lagi pula, anu yang kau sebut area privat nyatanya tidak privat-privat amat. Toh yang pertama kali melihat anu-mu bukanlah ibumu, bapakmu, atau bahkan dirimu sendiri. Tetapi orang lain yang berprofesi sebagai perawat rumah sakit atau dukun beranak yang kemudian berseru dengan sumringah, “Wah, selamat. Bayinya cowok lagi, pak. Ini anak ke-16 ya, pak?”

Bicara soal romantisme, Jalaluddin Rumi pernah bersyair: ke mana pun seorang pecinta sejati memalingkan wajah, ia melihat Tuhannya. Ke pepohonan, ke dinding, ke bebatuan ia melihat wajah Tuhannya. Bahkan saat melihat pada dirinya sendiri, ia melihat Tuhannya. Pertanyaannya, bagaimana saat kamu melihat anu-mu?

Saya percaya bahwa barang di selangkangan itu adalah implementasi sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat “anu” adalah simbol kesempurnaan. Seperti halnya Tuhan yang Mahasempurna. Karena pengertian sempurna adalah yang paling segalanya dan saling melengkapi. Kontras tapi indah. Lihat saja, Tuhan adalah Maha Pencipta sekaligus Maha Penghancur. Maha Penyayang sekaligus Maha Pemarah.

Anu. Tak peduli segagah elang atau seimut kodok, tetap saja semua orang menyembunyikannya, dan pada saat tertentu mengumbarnya. Benda “anu “ dekat dengan tempat jorok tapi juga menjadi anggota tubuh yang juga paling bikin penasaran.

Anu. Anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan sekaligus yang memberikan sensasi paling enak daripada anggota tubuh lainnya.

Bagaimana pun orang melihatnya. Anu tetap mengandung sifat sakral. Kalau tidak, kenapa juga nenek moyang kita repot-repot mengabadikannya dalam arca Lingga dan Yoni di berbagai kompleks candi?

Saya sepakat dengan Ayu Utami yang dalam novel-novelnya selalu menyajikan aktivitas “nganu” sebagai ritual. Di mana saat melakukan “nganu” harus lengkap. Mulai dari persiapan yang tidak melulu hanya fisik, tetapi juga mental, tekape, dan bahan pelengkap seperti wewangian dan pencahayaan. Lalu kecocokan pasangan, dimana dalam salah satu novelnya Ayu Utami mengungkapkannya sebagai sumbat dan mulut botol. Harus pas: tak boleh terlalu ketat maupun longgar.

Soal guyonan, saya teringat anekdot untuk menyindir gerakan-gerakan Islam ekstremis yang katanya mau melawan salam metal tiga jari (yang katanya simbol satanis), mereka punya salam tauhid. Padahal, anu sudah lebih dahulu melakukannya: setiap pagi sebelum empunya bangun.

Kalau Agus R. Sarjono mengungkapkan, guyonan yang cerdas lahir dari dua jenis kalangan: pertama kalangan pemikir yang menikmati humor yang perlu proses berpikir untuk memahaminya dan satunya lagi guyonan spontan a la masyarakat kelas bawah.

Ada sebuah dialog di terminal dimana ada seseorang yang mengejek sepeda motor orang lain, “Wah, ini motor saking bututnya sudah bunyi semua, knalpotnya bunyi, baut karbunya bunyi, setangnya bunyi.” “Ada yang gak bunyi, bang. Klaksonnya.” Jawab si pemilik motor.

Guyono tah!

Sebenarnya saya merasa kasihan sekaligus salut dengan Rifky yang sampai rela berselancar di berbagai situs demi menemukan dimana letak kelucuan dari hal-hal yang dianggap saru. Sampai-sampai nyasar di berbagai webite yang menayangkan aktivitas seksual seperti Porntube. Ngomong-ngomong saya punya daftar link yang lebih banyak lagi, kalau Rifkyng mau.

Yang lebih aneh lagi, bisa-bisanya ia menanyakan pertanyaan konyol: mengapa alat kelamin menjadi lebih “lucu” ketimbang tangan, misalnya? Iyalah, “anu” pastinya lebih lucu daripada tangan. Kecuali “tangan kerja” (jangan diterjemahkan ke bahasa Inggris).

Jadi begini, lucu itu bersifat relatif. Tentu saja karena perbedaan persepsi. Jika kamu tidak merasa sesuatu tidak lucu jangan dipaksakan. Ada yang merasa bahwa humor receh di Instagram itu tidak lucu. Sebagian yang lain merasa humor berbau fisik dan bullying itu lucu. Dan yang lainnya akan terbahak dengan guyonan nerds macam begini:

Suatu hari Descartes duduk sambil melamun di sebuah bar. Kemudian seseorang bertanya, “Kenapa kau tampak murung? Kau sedang memikirkan apa?” lalu Descartes menjawab, “Tidak, tidak ada apa-apa. Aku tidak sedang memikirkan apapun.” Tiba-tiba secara ajaib Descartes menghilang. Cling! Haha. Didn’t you get it? Kalau tidak nangkep, tanya temanmu yang nangkep.

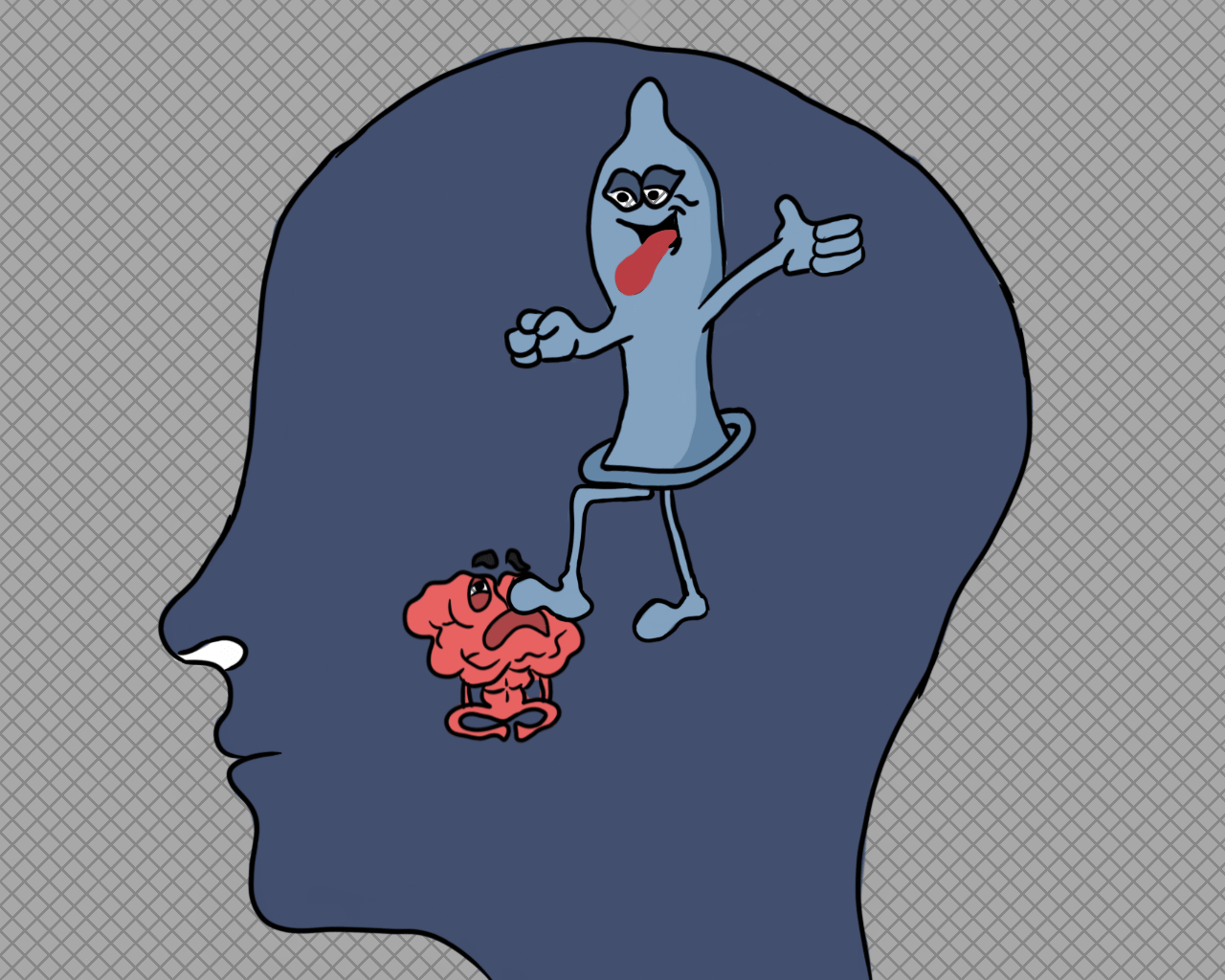

Kalau ada tulisan yang agak anu, saya sebagai ilustrator jadi lebih anu. Alat kelamin yang digambar dengan gaya yang berbeda, akan berbeda pula kesan yang ditampilkannya. Jika digambarkan secara karikatural seperti “gajah”nya Shinchan akan terkesan lucu. Tetapi jika digambarkan dengan gaya realis sampai detil hingga urat-uratnya, bulu-bulu berulir keriting plus efek mengkilap bekas keringat, pheuh, menjijikkan.

Guyonan yang Tak Perlu-Perlu Amat untuk Diselesaikan

Yang namanya guyonan pasti merupakan produk dari kebudayaan. Apanya yang perlu diselesaikan? Asal lucu, selesai urusan. Toh kalau mau dipanjang-panjangkan, sudah tak lagi lucu. Tak perlulah kita menentukan apakah sebuah guyonan itu lucu atau tidak. Bukan hakmu.

Setiap jenis guyonan juga memiliki lingkup dan tempatnya masing-masing. Guyonan ala santri-santri di pondok NU akan berindikasi serius jika dibawa ke pengajian-pengajian Wahabi. Bayangkan di tengah tausiah si santri menyelipkan kalimat “Yaa muqollibal quluub, wahai Yang Maha membolak-balikkan quluub.” Atau guyonan a la mahasiswa maniak sejarah yang bakalan krik-krik jika dibawa ke acara nobar piala dunia bapak-bapak poskamling dengan celetukan: “Tenang aja, tim Jerman nggak bakal pulang kok. Palingan masih ngecamp. Nggak pulang, hanya terkonsentrasi.”

Wis lah!. Tulisan ini sudah kepanjangan. Nanti susah masuknya. Hehe. Akhir kata, its okay to laugh at dirty jokes. Jika kamu rasa sebuah humor itu lucu, maka tertawalah. Jika kamu pikir saatnya tepat bercanda saru, berguyonlah. Jangan terlalu tegang begitu, Kyng! Nanti sesak celanamu.