Setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bu Megawati, menyebut bahwa generasi muda Indonesia, wabilkhusus kelompok milenial cuma bisa protes dan tak punya sumbangan nyata bagi negeri. Esoknya, masih dalam momen Sumpah Pemuda, Presiden Joko Widodo, si petugas partai moncong putih —hanya Bu Mega yang boleh menyebutnya, mengatakan bahwa anak muda tak perlu gengsi jadi petani. Sepertinya mereka mengira jadi petani sukses di Indonesia itu mudah.

“Saya berharap keberadaan forum petani organik muda ini dapat mengajak lebih banyak anak-anak muda untuk kembali bertani, tidak malu, tidak gengsi. Tapi sebaliknya, bangga dan bersemangat karena menjadi petani itu mulia,” katanya.

Saya menganggap perkataan Bu Megawati sebagai pernyataan khas boomer yang tak perlu didebat, sedangkan ucapan Jokowi merupakan sebentuk basa-basi paling ironi. Ia perlu kita ketok lagi ingatannya akan nasib petani. Tak perlu keras-keras, entar kena UU ITE.

Andai Saja Banyak Petani Sukses di Indonesia

Begini, tak menjadi petani di Indonesia bukanlah masalah gengsi. Tapi, soal masa depan, karena sampai sekarang, tidak semua petani sukses di Indonesia. Petani barangkali sanggup bertahan hidup untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi, bukan perkara mudah bagi mereka menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan tak jarang, saat anggota keluarga petani sedang sakit, mereka kesulitan untuk membayar biaya berobat.

Jika kita bukan dari keluarga petani atau jauh dari kehidupan para petani, untuk memahami realitas susahnya hidup sebagai petani penyewa lahan dan buruh tani bisa dilihat dari film dokumenter berjudul Negeri Di Bawah Kabut karya Shalahuddin Siregar. Dokumenter yang diterbitkan tahun 2011 ini membawa kita untuk menengok kehidupan petani dan buruh tani di Desa Genikan yang terletak di lereng gunung di Kecamatan Ngablak, Magelang, Jawa Tengah.

Saat itu, para petani di Desa Genikan mengalami masalah soal banyaknya hasil panen mereka yang membusuk. Mereka belum memahami perubahan iklim yang terjadi, misalnya, hujan yang berintensitas lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Muryati dan Sudardi, petani kentang di Desa Genikan, mencoba memahami situasi yang terjadi. Dengan keadaan yang demikian, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pestisida. Hasil panen yang dihasilkan pun sedikit dan terancam gagal, sementara harga jual terlalu murah menjadi ancaman yang terus ada bagi mereka dan petani lainnya.

Dokumenter ini juga memotret fragmen bagaimana tak terjangkaunya pendidikan bagi anak-anak petani dan buruh tani. Salah satunya Arifin, anak salah seorang buruh tani di Des Genikan.

Ada satu adegan saat Arifin dan kawan-kawan SD-nya dikumpulkan oleh Wali Kelas mereka setelah pengumuman kelulusan. Wali Kelas menanyai murid-muridnya satu persatu, “Akan lanjut kemana setelah lulus SD?” Sebagian berencana melanjutkan di SMP dan sebagian yang lain ke Pondok Pesantren — karena pertimbangan biaya yang murah.

Dalam tanya-jawab tersebut ada seorang anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia kemudian menangis terisak. Meski sekolah SMP notabene gratis, ada biaya-biaya lain seperti seragam, buku, sepatu yang harus dikeluarkan untuk mulai sekolah. Belum lagi uang saku yang harus disiapkan setiap harinya yang tak mudah dipenuhi oleh keluarga petani.

Arifin sedikit beruntung, ia berencana melanjutkan sekolah ke SMP Negeri. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Gunanto, ayah Arifin, pun berusaha keras mencari pinjaman untuk membeli seragam, buku dan sepatu. Sang ayah yang sehari-hari berpenghasilan tak lebih dari 15 ribu rupiah per hari sampai mencari pinjaman sebesar 300 ribu rupiah ke seluruh desa.

Sembilan tahun setelah film Negeri Di Bawah Kabut dibuat, realitas kehidupan petani di Desa Genik tak banyak berubah. Masalah anjloknya harga jual hasil panen ini masih momok yang kerap terjadi. Setiap kali Pemilu, warga Desa Genik ikut mecoblos di bilik suara. Harapan kecil mereka adanya perbaikan jalan desa. Dua kali Pemilu sejak 2011, jalan desa mereka masih rusak.

Jika Negeri Di Bawah Kabut mengambil lanskap petani dan buruh tani di era SBY, paling baru ada Negara, Wabah, dan Krisis Pangan, dokumenter karya WatchDoc. Film ini secara padat mampu menjelaskan kemurungan nasib petani–yang sedikit diakui keberadaannya saat pandemi terjadi–di era pakde Jokowi.

Pakde pernah mengatakan bahwa di era pemerintahannya tak ada konflik agraria. Sebaliknya, laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan terjadi 1.769 konflik agraria selama Jokowi-JK berkuasa–dan terus bertambah hingga saat ini.

Sepanjang tahun 2018, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia. Dari laporan ini, terdapat sebanyak 53 konflik agraria dari sektor pertanian.

KPA menyatakan sebanyak 41 orang tewas dan 546 orang dianiaya dalam konflik agraria di era pakde. KPA juga mencatat konflik itu menghasilkan 51 orang tertembak dan sedikitnya 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Laporan itu juga menyebutkan dugaan kekerasan itu dilakukan polisi, jasa keamanan swasta hingga militer.

Semasa era pakde Jokowi paham ‘pembangunan’ begitu berpengaruh. Model pembangunan yang dominan bertumpu pada pengadaan tanah skala besar, yang bertujuan menyediakan alas bagi perwujudan proyek-proyek baik instansi milik negara maupun milik swasta. Tak banyak ruang bagi rakyat kecil.

Pengadaan tanah skala besar tersebut juga berlangsung melalui intervensi negara. Sangat sulit untuk menemukan satu komunitas masyarakat pinggiran di Indonesia yang tak terjangkau pembangunan tanpa proses peralihan akses dan kontrol atas tanah yang sarat manipulasi dan kekerasan.

Mungking banyak kisah petani sukses di Indonesia. Biar mereka sendiri yang membagikannya. Bukankah lebih baik jika kita tidak mengabaikan suara mereka yang masih tersisihkan?

Sudah umum kita sadari bahwa komunitas petani yang terlebih dahulu memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan kekayaan alam itu adalah pihak yang dikalahkan. Atas nama “kepentingan umum”, petani disingkirkan dari lahannya. Masih ingat dengan petani-petani Temon dan 5 desa lainnya di pesisir Kulon Progo, korban pengambilan paksa lahan oleh pemerintah demi merealisasikan Yogyakarta International Airport ?

Ketekunan dan kegigihan para “wong cubung“ mengolah lahan pasir gersang di selatan Yogyakarta menjadi lahan pertanian produktif penghasil gambas, melon, semangka, terong dan cabai selama bertahun-tahun seperti tak ada gunanya.

Di lain tempat, masih terdapat perjuangan petani lainnya untuk mempertahankan ruang hidup. Sutinah dan petani Kendeng masih menuntut dicabutnya pabrik semen di daerah mereka. Mungkin di Kalimantan juga ada petani yang berharap investasi tambang batu bara tak melenyapkan sawahnya.

Deretan contoh para petani yang menjadi korban kebijakan negara nampaknya akan semakin banyak setelah RUU Cipta Kerja disahkan. Petani dengan masa depannya yang buram saya yakin membuat para petani saat ini pun tak mau anak-cucunya menjadi petani.

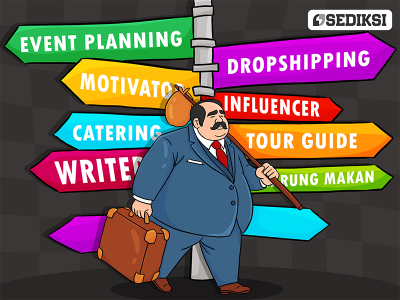

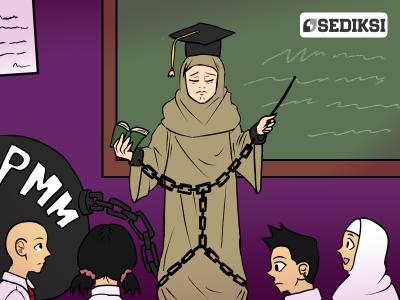

Arifin, anak buruh tani itu, jika dihadapkan pada pertanyaan; masa depan seperti apa yang ia inginkan? Ia mungkin takkan mau jadi petani. Bukan karena gengsi, tapi sebab ia tahu, menjadi petani di Indonesia bagaikan hidup di ujung tanduk. Sungguh benar apa yang dikatakan pakde dengan, “menjadi petani itu mulia.” Namun, dibanding menjadi petani–dengan masa depannya yang suram, nasib kami tentu akan lebih baik jika menjadi anggota Staf Khusus Millenial atau sekadar berjualan martabak untuk kemudian mencalonkan diri sebagai Walikota.