“This is a political trial. This was already decided for us,”

Abbie Hoffman, (The Trial of The Chicago 7, 2020)

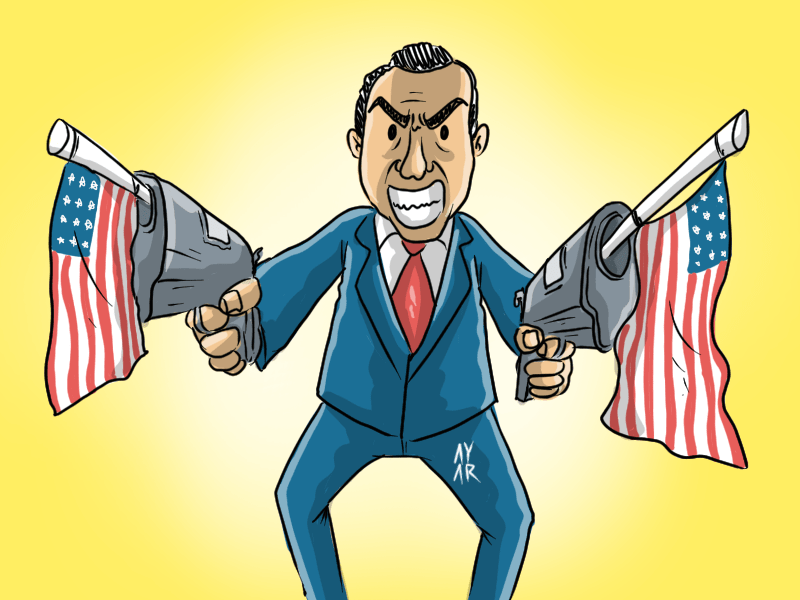

Pemerintahan Lyndon B Johnson dan Richard Nixon tercatat seringkali menampilkan paradoks yang membuat kita penasaran: salah satu periode paling represif dalam sejarah Amerika Serikat sekaligus masa perkembangan intelektual dan kreativitas budaya yang luar biasa.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an—di bawah rezim fasis, kelompok akademisi, aktivis sosial, seniman, feminis, dan hippies mendiskusikan dan mengembangkan gagasan-gagasan mereka. Mereka yang hidup dalam suasana di bawah tekanan dan merayakan perlawanan ini yang kemudian disebut sebagai Generasi Bunga.

The Trial of The Chicago 7 (2020) adalah film yang mengajak kita untuk menengok peristiwa sejarah di Amerika Serikat pada tahun 1968-1969. Menceritakan para aktivis yang menentang kebijakan politik luar negeri pemerintahnya. Ide dari film ini adalah perihal pentingnya perbedaan pendapat dan keharusan melawan ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh negara.

Film gubahan Aaron Sorkin ini dibuka dengan beberapa rekaman dokumenter peristiwa di sekitar tahun 1968. Ditembaknya pendeta dan aktivis hak-hak sipil, Martin Luther King Jr., disusul terbunuhnya mantan Jaksa Agung, Robert F. Kennedy.

Kamera kemudian membawa kita pada adegan-adegan konsolidasi para aktivis dari berbagai organisasi/komunitas yang tersebar di beberapa negara bagian. Mereka bersatu melakukan demonstrasi anti-perang Vietnam dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, Illinois, Amerika Serikat.

Tuntutan ditujukan pada presiden Lyndon B Johnson dari Partai Demokrat, agar segera menyudahi perang yang semakin tidak berarti di Vietnam. Perang yang merenggut banyak nyawa tentara muda Amerika Serikat.

Pada 28 Agustus 1968, demonstrasi pecah menjadi pertarungan yang tak seimbang antara ribuan demonstran dengan ribuan aparat kepolisian bersenjata lengkap. Polisi menggunakan gas air mata, tongkat, dan pentungan untuk menggebuk para demonstran. Ratusan demonstran dan petugas polisi terluka. Puluhan jurnalis yang meliput aksi tersebut juga dipukuli oleh polisi dan beberapa kamera dihancurkan serta filmnya disita. Selama lima hari lima malam setelahnya, polisi melakukan banyak penangkapan.

Dua bulan setelah tragedi di Chicago, Richard Nixon dari Partai Republik terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat melalui pemilihan umum. Kepala negara berganti, tapi watak fasis pemerintahan tetap ada. Nixon menyeret delapan aktivis ‘terpilih’ ke meja hijau dengan dugaan sebagai aktor konspirasi pembangkangan massal, penghasutan massal, melintasi negara bagian secara ilegal, membuat workshop perakitan molotov, dan provokator yang memulai kerusuhan di aksi Chicago 1968.

Sidang dibuka pada tahun 1969 di hadapan hakim rasis bernama Julius Hoffman (diperankan Frank Langella). Satu dari delapan terdakwa, salah satu pendiri Black Panther Party, Bobby Seale (diperankan Yahya Abdul-Mateen II), mendapat perlakuan yang sangat kasar dari Hoffman. Seale sempat diikat dan disumpal selama persidangan. Pembatalan sidang untuk Seale kemudian diumumkan, sehingga jumlah terdakwa menjadi tujuh dan dikenal sebagai Chicago 7.

Dalam skenarionya, Sorkin hanya mengambil episode-episode penting dari proses peradilan. Sorkin tidak mengulas kerusuhan Chicago 1968 dengan menyeluruh. Ia pun tidak akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Misal, siapa, sih, sosok dua pengacara yang gigih membela para terdakwa di pengadilan tersebut?

Sisi estetis dari film powerhouse ini ditampilkan oleh Sorkin melalui percakapan yang efektif serta kepekaannya pada retorika dan teatrikal yang subtil. Lihat saja adegan Seale di tujuh menit awal yang diakhirinya dengan memperolok mampus para pasifis: “Martin [Luther King Jr.] sudah mati, Malcolm [X] sudah mati, Medgar [Evers] sudah mati, Bobby [Hutton] sudah mati, Yesus [Kristus] sudah mati. Mereka mencobanya dengan damai, kami akan mencoba yang lain.”

Walaupun berangkat dari peristiwa sejarah, film ini tetaplah fiksi. Ia tidak autentik seratus persen, ada jalinan fakta dan fiksi di dalamnya. Sorkin tak menghilangkan fakta jenaka yang terjadi ketika Abbie Hoffman (diperankan Sacha Baron Cohen) dan Jerry Rubin (diperankan Jeremy Strong) mengenakan jubah hakim di pengadilan.

Meski begitu, di sisi lain Sorkin melakukan adaptasi–dengan pertimbangan realitas masa kini atau demi menunjang plot cerita–dengan menambah beberapa karakter yang sebetulnya tak ada dalam peristiwa aslinya. Misal, polisi perempuan yang menyamar sebagai demonstran yang kemudian menjadi salah satu pemimpin gerakan Chicago 1968.

Faktanya, laki-laki terlibat aktif dan mendominasi gerakan di Chicago 1968. Menambah sosok perempuan dalam film tersebut adalah upaya sex/gender sensitivity oleh Sorkin dalam mereduksi maskulinitas. Ini langkah yang perlu ditiru oleh banyak para sineas (muda) lainnya.

Film yang dapat kita saksikan di Netflix sejak 16 Oktober ini hadir bertepatan di tahun pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan juga pada momen terjadinya tindakan brutal polisi yang memicu demonstrasi Black Lives Matter, demonstran yang bentrok dengan para penganut supremasi kulit putih, dan gerakan pelajar sadar politik yang mulai berbaris di jalanan untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara.

Siapapun yang memperhatikan berita dalam setahun belakangan, mungkin akan berpendapat sama: Gema Chicago tahun 1968 tampaknya ada di mana-mana. Tak hanya di Amerika Serikat, gerakan pembangkangan massal ini juga terjadi di berbagai tempat, seperti di Hongkong, Thailand dan juga Indonesia.

Dalam konteks penonton Indonesia, jika ada yang mengikuti persidangan tujuh tahanan politik asal Papua, kemudian disebut sebagai Balikpapan Seven, yang ditangkap setelah terlibat dalam demonstrasi anti-rasisme di Papua pada Agustus tahun lalu, kemungkinan besar akan tersentuh oleh pernyataan Abbie, salah satu terdakwa Chicago 7: “Kami tidak akan pergi ke penjara karena apa yang kita lakukan, kita akan masuk penjara karena siapa kita.”

Selain itu, pernyataan Abbie saat dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Richard Schultz (diperankan Joseph Gordon-Levitt) di atas mimbar demi pembelaan terhadap Tom Hayden (diperankan Eddie Redmayne), pemimpin Student for a Democratic Society, rasa-rasanya seperti ringkasan dari gugatan Soekarno yang dicetak bertebal-tebal dan dibaca dihadapan Pengadilan Kolonial lebih dari setengah abad yang lalu: “Tunggu sebentar, bolehkah saya berpikir sejenak, sebabSaya belum pernah diadili karena pikiran Saya.”

Karl Marx mungkin salah dengan kesimpulannya. Sejarah tidak berulang dengan sendirinya, dan setiap sejarah biasanya ada tragedi dan dagelan pada saat bersamaan.“The Trial of The Chicago 7” seperti memoar yang memperingatkan dan meyakinkan kita bahwa, seperti kutipan di awal tulisan, di hadapan rezim fasis, hukum dapat mendakwa siapa saja yang tak sependapat dengannya. Dengan tragedi dan dagelan, kita perlu mulai melawannya, bukan?