Soal self love dan consent. Dua topik yang sedang aku pelajari kemarin malam dengan teman-teman remaja ‘Subasitha Wasista’ Ngepeh, Karangploso. Kegiatan diskusi asyik yang memudahkan kami untuk terlibat dalam proses berpikir tanpa takut.

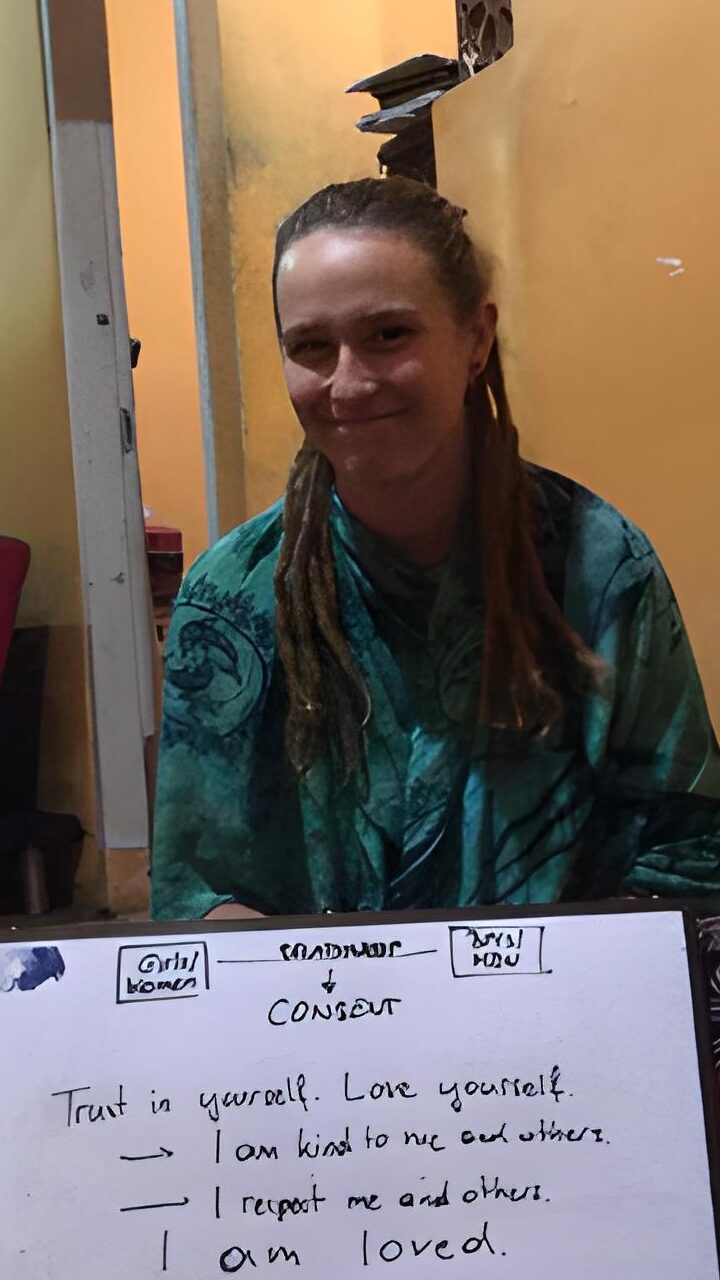

Cornelly, seorang aktivis gender dan feminis asal Austria memantik pertemuan malam minggu ini terasa lebih menyenangkan. Mengawali obrolan kami malam ini, Cornelly membuka pertanyaan yang menggelitik, “What do you think about boys and girls?”.

Dengan penyampaiannya yang lugas, Cornelly terus mewanti-wanti kita sedari awal untuk berani mengatakan sesuatu jika kita merasa tidak nyaman atas apa yang dia sampaikan. Sebab besar kemungkinan ketika kita membicarakan seputar seks, akan banyak memantik ingatan kita pada banyak hal.

Bisa pengalaman baik atau buruk, hal-hal yang menyenangkan atau justru membuat kita takut untuk mengingatnya. Bukankah ini perwujudan konsensual itu sendiri?

Di bangku sekolah formal, hal-hal demikian tidak sepenuhnya bisa kita temukan dengan mudah. Kendalanya adalah sistem pendidikan sekolah formal sulit memberikan kelonggaran proses berpikir.

Seringnya upaya-upaya konsensual, seperti sekadar mengatakan, “Apakah ada bagian yang tidak kalian mengerti, anak-anak?” sulit untuk dijadikan habit dalam mengatasi proses pembelajaran di kelas.

Teman-teman diskusi kami kebanyakan adalah remaja sekolah. Di usia ini tentu mereka punya lebih banyak keresahan sebagai individu. Apalagi seputar pembelajaran seksualitas, tidak sedikit dari mereka yang mengeluh karena sulit mengakses informasi ini dari sekolah.

Lalu jika mereka tidak belajar di keluarga atau komunitas yang aman, dari mana mereka bisa mendapatkan informasi tersebut?

Bagi Cornelly, membicarakan seputar seksualitas (termasuk di dalamnya self love dan consent) adalah keharusan. Ini membangkitkan kesadaran diri kita untuk mengenal lebih jauh siapa kita? Dan, apa yang harusnya kita lakukan dalam mengatasi berbagai persoalan yang kita alami?

Mengenal consent dan self love

Ketika kampanye soal kesehatan mental dan isu-isu seksual mulai dibicarakan di ranah publik, apalagi semasif gerakan sosial masa kini, tidak dapat dipungkiri keduanya (baik consent maupun self love) saling berkelindan. Keduanya saling memberikan penghormatan atas satu sama lain dan sangat berguna di kehidupan sehari-hari.

Aku melihat Cornelly menyampaikan topik consent dan self love terasa begitu lekat pada diri kami. Soal consent, topik ini tidak melulu hanya seputar aktivitas seksual dan bagaimana kami harus menghindarinya. Lebih dari itu, perilaku consent dapat diterapkan pada pengalaman sehari-hari.

Cornelly mengibaratkan consent, seperti minum teh. Orang yang tiba-tiba diberi suguhan teh oleh pemilik rumah tanpa ditanyai lebih dulu apa minuman yang kita inginkan sering kali mendatangkan masalah bagi kita yang meminumnya.

Kita tidak mau meminum teh dengan alasan tidak menyukainya atau diet gula terpaksa harus meminumnya. Padahal sebagai pemilik rumah, orang tersebut bisa menanyai tamu lebih dulu apa minuman yang kita ingin? Apakah kita mau kopi, air putih, atau sirup, dan sebagainya.

Analogi yang Cornelly gunakan seputar consent memantik pengalaman teman-teman kami atas apa yang mereka alami. Tidak sedikit di antara mereka yang menceritakan perilaku toxic teman-teman sebayanya untuk mengerjakan PR, mencontek, bahkan hal-hal fisik seperti menyentuh, dan hal-hal lain tanpa menghargai perasaan yang mereka alami. Yang sering terjadi berbagai perasaan takut, terpaksa, mendapat ancaman atau intimidasi, dan pengabaian sering dialami oleh teman-teman kami.

Kuncinya adalah batas diri dan persetujuan

Ketika sekolah dasar, aku sendiri pernah merasakan bagaimana teman-temanku memaksaku untuk menconteki mereka. Jika aku tidak mau menuruti, aku akan dirundung. Atau, aku akan digunjing berhari-hari oleh mereka. Meskipun seringnya aku mengabaikan upaya-upaya jahat mereka.

Sedangkan guru juga tidak peduli-peduli amat soal ini. Ketika melapor mereka menganggap bahwa hal itu adalah tindakan wajar yang dilakukan oleh murid-murid mereka.

Rupanya situasinya masih sama. Tidak ada yang berubah dari pengalaman teman-teman kami. Ketika murid berada di situasi tidak aman entah karena diejek, intimidasi, bahkan dilecehkan oleh rekan atau guru, yang terjadi upaya mereka untuk melapor diabaikan.

Pengabaian-pengabaian ini yang kemudian mengkonstruk murid untuk melakukan hal yang sama. Mereka lebih memilih untuk tidak melapor atau speak up pada orang-orang di sekitar mereka.

Dari sini kita bersepakat bahwa consent adalah proses komunikasi yang afirmatif. Tentunya tidak sepihak dan selalu mengutamakan perasaan orang lain dengan permission ketika melakukan sesuatu yang melibatkannya. Mengutip dari yang dikatakan pada kami bahwa consent adalah hal-hal yang dilakukan secara sadar, suka rela, dan tidak menekan orang lain pada resiko ancaman maupun tekanan.

Seks bukan hal tabu

Yang menjadi permasalahan mendasar orang dalam memahami konsep seksualitas adalah tabu. Tentu saja ini mengingatkanku pada banyak hal yang kutemui, entah dari society di sekelilingku atau remaja yang aku temui saat melakukan penelitian topik ini.

Tidak sedikit dari masyarakat kita melihat seks adalah hal yang tabu. Tidak sedikit pra orang tua yang memiliki anak remaja memilih untuk tidak membahas seks sebagai topik obrolan sehari-hari.

Padahal remaja di usia ini butuh validasi atas perubahan fisik, emosi, dan sosial yang terjadi pada diri mereka. Sebagian besar orang tua kita tentu tidak menyadari hal ini, sebab mereka berpikir kami akan tahu dengan sendirinya atas apa yang kita alami.

Ironinya, meski topik seks tabu di masyarakat, remaja dewasa ini memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi yang mereka ingin ketahui lebih leluasa. Mereka tahu soal seks bebas dan bagaimana mereka melakukannya, dari pornografi.

Mereka berselancar di dating apps mencari pasangan, tanpa diberitahu orang-orang terdekat mereka atas menjalin hubungan yang aman. Mereka menjadi korban pelecehan seksual dari guru, teman sekolah, pacar, tanpa jaminan perlindungan yang aman untuk keseharian mereka.

Jika topik seputar seks terus menerus dianggap tabu lantas bagaimana kami dan para remaja bisa memperoleh informasi yang tepat atas perasaan yang umum terjadi bagi kawula muda? Lebih-lebih ruang pendidikan formal tidak sedikit yang enggan membuka diri soal topik ini.

Padahal, kehamilan tidak direncanakan yang kebanyakan dialami remaja perempuan adalah rahasia umum bagi institusi pendidikan. Sebagai rangkaian sistem, beberapa di antaranya menyadari ini adalah masalah. Akan tetapi beberapa di antaranya justru abai, memilih jalan pintas bagi remaja perempuan untuk dikeluarkan dari sekolah.

Di ruang belajar malam ini, kami membicarakan topik ini. Sebagai aktivis perempuan, Cornelly menilai cara pandang yang tabu soal seksualitas tidak hanya terjadi di negara kami. Sejauh ini, pandangan tabu memang menggejala dan menjadi isu dunia yang tidak dapat kita hindarkan.

Tantangan zaman remaja masa kini tentu saja akan berbeda dengan masa remajaku maupun orang tua kita. Jika dulu beban kami adalah soal keterbatasan akses dan masalah ekonomi, seperti bagaimana kami memperoleh buku sekolah? Bagaimana kami harus berangkat sekolah sedangkan sepeda kayuh yang kami gunakan bocor? bagaimana kami membagi uang saku seribu rupiah dalam sehari dan TPQ? Dan pertanyaan serupa lainnya.

Akan tetapi, masalah yang dihadapi remaja masa kini jauh lebih kompleks. Tidak dipungkiri akses informasi yang bisa mereka dapatkan dari dunia maya sering kali terasa seperti bom waktu. Lalu, bagaimana remaja-remaja ini memiliki ruang yang aman untuk sekadar membicarakan keresahan mereka seputar seksualitas?