Sekitar dua pekan lalu, Najwa Shihab mengunggah wawancaranya di Youtube dengan penyanyi Indonesia yang kini tinggal di Perancis, Anggun. Dalam video tersebut, Najwa dan Anggun menyinggung soal kasus Via Vallen yang pernah mengadu soal pelecehan seksual yang dialaminya di media sosial. Alih-alih mendapat simpati, Via justru mendapat cemooh dari warganet.

Mirisnya, kritik keras malah dilontarkan oleh sesamanya, para perempuan. Mereka bahkan tidak memberikan simpati atau menunjukkan perasaan yang sama dengan apa yang dialami kaumnya, terlepas mereka haters Via Vallen atau bukan.

“Salah sendiri tidak menutup aurat,” “harusnya tak perlu upload, selesaikan dengan bijak saja supaya orang tak semakin menganggap anda buruk,” begitu kurang lebih komentar-komentar netizen perempuan yang membaca aduan Via Vallen di media sosial. Komentar ini tentu makin menyudutkan Via sebagai korban sekaligus sebagai perempuan.

Kasus yang digarisbawahi oleh obrolan Najwa dan Anggun itu mengerucut pada satu hal; fenomena perempuan menjatuhkan (mental) perempuan lain. Najwa menyebut fenomena ini dengan istilah queen bee syndrome. Saya yang baru mendengar istilah ini gerak cepat browsing. Beberapa artikel dari media dalam dan luar negeri rupanya sudah banyak mengulas sindrom ratu lebah ini.

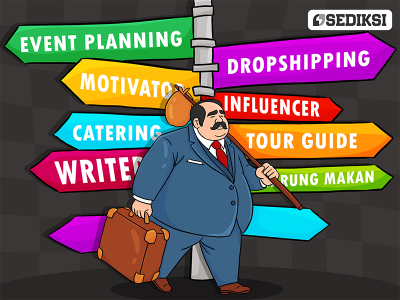

Dari baca-baca singkat pada situs Daily Mail, sindrom ratu lebah ini sejatinya sudah ditemukan tahun 1973 oleh G.L. Staines, T.E. Jayaratne, and C. Tavris. Queen bee syndrome merupakan gejala di mana perempuan yang merasa memiliki kekuasaan tertentu memandang rekan perempuannya lebih rendah dan seringkali melontarkan kritik lebih pedas. Gejala ini awalnya banyak ditemukan pada dunia kerja. Saat jabatan pada suatu perusahaan terbuka peluangnya bagi laki-laki maupun perempuan, perempuan berlomba mencapai posisi tinggi—yang seringkali diisi kaum laki-laki— dan enggan membantu sesama kaumnya meraih hal serupa.

Tujuan mereka bukan mewakili kaum perempuan agar lebih show off, namun lebih mengedepankan ambisi dan kepentingan pribadinya supaya dipuja atau diuntungkan. Persis dengan analogi ratu lebah di mana satu sarang hanya boleh dihuni seekor ratu. Perempuan enggan tersaingi dengan keberadaan perempuan lain, apalagi yang memiliki tanda-tanda lebih hebat darinya. Beberapa pegawai juga sering mengeluh bila atasannya adalah seorang perempuan, sebab tingkat stresnya lebih tinggi. Pegawai perempuan juga sering merasa sulit menggantikan jabatan yang telah diisi atasan perempuan.

Saya sempat senang ketika membaca artikel pada vemale.com yang menulis queen bee syndrome hanyalah mitos dunia karier. Nyatanya, perusahaan-lah yang membatasi kuota wanita pada manajemen puncak.

Sayang, artikel ini disambut dengan kabar buruk yang makin menguatkan bahwa sindrom ini bukanlah desas-desus belaka. Bahkan, queen bee syndrome tak lagi bersarang di dunia kerja saja melainkan merembet dalam kehidupan perempuan sehari-hari, seperti yang dialami Via Vallen. Di balik nasihat-nasihat yang dilontarkan para netizen perempuan, mereka sepertinya tak pernah benar-benar tulus mendukung satu sama lain.

Saya makin percaya, gejala ini tak hanya berlaku pada budaya perusahaan saja. Emak-emak yang sedang mengantar anak mereka ke sekolah, ibu-ibu yang pergi ke pasar, perawan-perawan yang sibuk scrolling Instagram juga tak lepas dari dampak gejala ini. “Anaknya ke sekolah kok masih diantar?”, “ke pasar kok ngga bisa nawar?” “umur sudah 20 tahun kok masih jomblo”, dan seterusnya yang dari sekian pertanyaan itu yang melempar adalah seorang perempuan. Entah itu ibu mertua, ibu-ibu tetangga sebelah, atau teman sepermainan. Para gadis remaja yang beranjak dewasa pun rentan mengalami sindrom ini. Seringkali, diam-diam mereka membandingkan kecantikan dirinya dengan sesama teman perempuan, semata agar pantas dilihat kaum laki-laki.

Saat beranjak dewasa, perempuan lagi-lagi mengidap sindrom ini. Seakan mereka tak bisa legowo menerima kehidupannya dan sibuk menilai pencapaian perempuan lain. Mulai dari menganggap pilihan suami temannya kurang oke, memandang rendah bila ada ibu-ibu tak bisa melahirkan dengan cara normal, mengkritik cara mendidik anak, nyinyir pada perempuan yang memilih berkarier dan/atau perempuan yang memilih di rumah, dan masih banyak lagi.

Ujung dari komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan perempuan kepada sesamanya, sebenarnya lebih dari kepo dan menjurus pada niat ingin merendahkan atau membandingkan dengan pencapaian dirinya sebagai perempuan. Perempuan yang menerima dampak langsung dari komentar tersebut tak jarang langsung merasa minder dan mengeluh di media sosial. Sungguh complicated memang hubungan kaum hawa ini. Sependek pengetahuan saya, kajian gender selalu menggaungkan pentingnya mengkatrol peran perempuan di ranah yang biasanya dicapai laki-laki. Kajian ini menurut saya perlu ditingkatkan.

Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam berbagai ranah kini sudah mulai berkembang. Saat ini, perempuan justru merasa tersaingi dengan keberadaan perempuan lain dan semakin buruk bila berujung pada saling sikut berlebihan.

Bila disebut vemale.com tadi bahwa queen bee syndrome hanyalah mitos karena sebetulnya perusahaan yang membatasi kuota wanita di level puncak, maka menjadi perempuan unggulan di kantor dengan saling menjatuhkan perempuan lain bukanlah solusi. Sistem industrialisasi masih memegang teguh patriarki dan perempuan hanya sibuk ‘bersaing’ untuk menggeser posisi laki-laki untuk diri sendiri tidak efektif.

Sejatinya, betul kata Najwa Shihab, “we have to fix each other crown.” Perempuan perlu memikirkan supaya perempuan lain sama ‘berdaya’-nya atas lingkungannya. Tak perlu menganggap remeh perempuan lain dan merasa lebih hebat. Figur perempuan cerdas, keren, dan humble masih bisa dihitung jari. Apa salahnya bila perempuan-perempuan lain mengikuti?