Selama menjadi mahasiswa sastra, jarang sekali saya temukan karya sastra yang jenaka. Terutama karya sastra berupa puisi. Mungkin jumlah perbandingannya bisa dihitung dengan jari Doraemon, alias jempol doang dua biji.

Mungkin karena stigma yang sudah kadung terbentuk cenderung mengotakkan mana humor, mana sastra.

Seakan sesuatu yang dibalut humor itu nggak cukup nyastra. Sementara karya sastra yang dinilai tinggi haruslah menggunakan bahasa yang sundul langit pula.

Apalagi, biasanya stigma ini dipupuk sejak bangku sekolah di mana kebanyakan kita mengenal sastra dari pelajaran Bahasa Indonesia. Kesannya biasanya menjemukan dan diletakkan di jam siang hari, saat matahari lagi tinggi-tingginya yang bikin jidat berasap.

Baca Juga: Uneg-uneg Guru Bahasa Jawa

Guru Bahasa yang Tidak Lucu

Kemudian muncullah pertanyaan. Mengapa pelajaran Bahasa Indonesia, terutama materi sastra, apalagi puisi terasa begitu menjemukan?

Mungkin jawabannya sederhana. Karena tidak sampai kepada audiens, dalam hal ini siswa. Alias tidak komunikatif blas.

Apa jadinya jika materi sastra yang seakan sudah terkesan berat kemudian disampaikan di ruang kelas yang pengap dan kaku?

Kemungkinan untuk tidak relate makin besar. Selain karena alasan generation gap atau cara penyampaian, contoh karya puisi yang dipilih biasanya sudah usang dan sukar dipahami.

Seakan-akan materi pelajaran sastra sudah serupa bikinan pabrik. Entah dari kurikulumnya, entah dari gurunya. Kesannya asal bikin saja tanpa memahami sudut pandang siswa.

Masalahnya, ilmu bahasa tidak seperti rumus matematika yang sampai bumi kiamat dan warung madura tutup juga tetap dipakai. Sastra adalah produk dari kebudayaan yang terus mengalir, makanya sifatnya selalu dinamis. Mungkin ini yang luput dipahami.

Saya tidak mengatakan bahwa sastra atau puisi yang sudah cannon dan menjadi masterpiece tidak perlu diajarkan. Namun perlu diperhatikan juga soal tahap-tahap bagaimana puisi disampaikan.

Pada akhirnya pendidikan bukan hanya soal materi apa yang diajarkan, namun juga soal bagaimana caranya materi itu sampai.

Ada beragam cara dalam mendidik. Salah satunya dengan humor. Jika dalam pelajaran eksakta lebih sulit untuk memasukkan humor, kiranya guru bahasa yang materinya lebih luwes bisa menggunakan cara ini.

Toh saya yakin ada banyak guru yang menyampaikan materi dengan dibungkus humor. Namun yang kering dan kaku seperti kayu jati kualitas tinggi juga lebih banyak lagi.

Seperti yang disampaikan oleh Paulo Freire dalam buku “Pendidikan kaum tertindas”, bahwa guru bukan hanya berposisi sebagai pengajar, namun juga mampu memposisikan diri sebagai pembelajar yang terus tumbuh bersama para siswanya. Termasuk memahami guyonan dan humor-humor yang ada.

“The teacher is no longer merely the-one-who-teaches, but one who is him/herself taught in dialogue with the students, who in turn while being taught also teach.”

“Guru tidak lagi menjadi satu-satunya yang mengajar, namun ia juga mengajari diri sendiri lewat dialog dengan para siswanya, yang mengajari, sekaligus diajari.”

Bagi Freire, proses mengajar adalah dialog dua arah yang bersifat bebas. Dari dialog itu nantinya akan tumbuh dua hal baru: Ilmu dan cara berpikir bagi siswa; serta ilmu bagaimana cara mengajar bagi para guru. Termasuk bagaimana menyampaikan puisi dengan jenaka.

Baca Juga: Salah Kaprah Nasionalisme dalam Pendidikan

Menziarahi Komedi dalam Puisi

Rasanya terlampau sempit untuk menganggap bahwa puisi harus selalu serius, melankolis, dan romantis mampus. Toh kalau dicari, sepanjang lembar sejarah perpuisian, bertebaran puisi-puisi yang jenaka. Kadang kala ironis atau bahkan nakal. Puisi nggak selamanya bikin terharu dan mendayu-dayu.

Justru sangat mungkin ketika siswa membaca puisi yang jenaka, reaksinya adalah tertawa terbahak-bahak, tersenyum kecut, atau bahkan mengumpat kocak.

Makanya, puisi jenaka bisa jadi opsi bahan ajar yang menyenangkan.

Baca Juga: Tips Jadi Bapak yang Jenaka ala Etgar Keret

Pembahasan soal puisi yang jenaka, ironis, atau bahkan saru sama menyenangkannya dengan obrolan-obrolan ringan soal aib tetangga atau humor ngalor-ngidul yang nyerempet sana-sini. Emang nggak capek ngobrol ndakik-ndakik soal semesta dan kisah cinta yang sebenarnya biasa aja.

Dengan adanya komedi, bukan berarti karya puisi jadi turun kasta. Justru komedi menjadi pengantar sebelum menyelam ke pembahasan yang lebih dalam.

Misal soal dimensi kultural, kritik sosial, bahkan realitas getir masyarakat urban bisa dilihat pada karya-karya Chairil Gibran Ramadhan. Di mana unsur-unsur kebudayaan menjadi ciri khasnya. Contohnya dalam puisi berjudul Sumur Pompa yang menangkap realitas masyarakat urban berikut:

Tak perlu lagi:

Ember kayu

Tali timba

Kerekan

Lantaran sudah datang:

Sang Naga

Dari Cina

Dragon

Ketimbang puisi, mungkin impresi yang didapat lebih terkesan sebagai copywriting iklan-iklan obat kuat atau pembesar anu yang biasa kita temui dalam majalah-majalah picisan atau selebaran-selebaran di pinggir jalan.

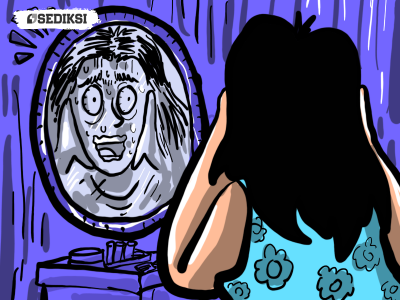

Lalu di manakah letak sisi jenakanya? Dragon. Lalu bagaimanakah rupa sang Dragon itu? Para guru, silakan tampilkan gambar ini di layar proyektor:

Puisi Bikin Misuh Berjamaah di Dalam Kelas

Semenjak jaman Angling Darma, di mana wajar berseliweran orang sakti adu ilmu di langit, karya sastra sudah menjadi alat kritik sosial. Di samping lirik lagu, anekdot, atau surat kabar, puisi jadi salah satunya. Lantas, cara mengritik paling enak apalagi selain misuh atau mengolok-olok pembacanya?

Saya percaya tidak ada satupun orang di dunia ini yang suka diolok-olok. Pasti. Terkecuali melalui dua cara. Pertama melalui karya seni; baik itu teater, lirik lagu, film, sastra, ataupun papan reklame. Cara kedua adalah humor. Bagaimana jika keduanya dikombinasikan?

Baca Juga: Kultur Rekrutmen Kerja yang Makin Jancuk

Contohnya bisa kita temui dalam puisi Nyamuk karya Beni Satryo berikut:

Seekor nyamuk masuk ke dalam kuping.

Lalu, keluar lewat mulut.

Menjadi seekor anjing.

Pendek namun menikam. Memang, tudingan-tudingan seenak jidat macam begini memang bermain-main di tepi jurang. Contoh lain adalah puisi berjudul Celana Ibu milik Joko Pinurbo yang bahkan terkesan mengolok-olok agama.

Tambah lagi sepertinya puisi semacam ini akan menjadi wagu jika disampaikan di dalam ruang-ruang kelas yang formal. Namun, mengutip Joni Aryadinata, karya sastra yang baik serupa cermin yang jernih: jujur dan apa adanya dalam menangkap realitas sosial.

Untuk siswa SMA atau anak kuliah mungkin pembahasan ini boleh dibilang sudah cocok. Misal dengan membawa pembahasan bahwa umpatan adalah bagian dari bahasa yang merepresentasikan kebudayaan.

Contoh lain adalah bagaimana kritik terhadap kebudayaan disampaikan adalah melalui puisi di bawah ini:

Malem Jumahat

Di pojok kamar kosong disuguhkan:

Satu gelas kopi susu

Satu gelas kopi

Satu gelas susu

Satu gelas teh

Minuman untuk setan

Tidak penting bagaimana siswa mau menafsirkannya seperti apa. Jangan pernah mendikte pemaknaan. Yang terpenting adalah kemampuan menangkap fenomena sosial dan kesadaran soal kebudayaan yang bisa dilakukan lewat diskusi kelas.

Contoh lain yang serupa adalah puisi bertajuk Surat Pencopet kepada Pacarnya karya WS Rendra yang mencoba memotret realitas dan kehidupan cinta dari perspektif seorang pencopet.

Lebih terpenting lagi generasi selanjutnya bisa aware bahwa puisi-puisi semacam ini ada. Bahwa kritik sepedas ini bisa dibungkus humor dan terekam menjadi karya sastra. Misal puisi “Presiden” karya Remy Sylado atau cerpen “Langit Makin Mendung” yang juga menantang arus pandangan umum umat beragama di Indonesia.

Puisi Segaring Kerupuk

Bagi saya, puisi adalah karya sastra yang harusnya bisa dibahas dengan menyenangkan. Terutama kepada audiens dengan usia lebih muda. Tidak ada satupun siswa yang suka diceramahi bahwa puisi harus begini, wajib begitu. Biarkan kecintaan terhadap sastra tumbuh dengan sendirinya.

Puisi tidak perlu seseram mantra, namun juga bisa bernyanyi. Oleh karena itu membaca puisi harusnya rasanya seperti memasuki sebuah taman bermain yang penuh hiburan dan kebebasan.

Pendidikan adalah proses pembebasan. Bukan hanya membebaskan dari kebodohan, namun juga memberikan ruang untuk terlahirnya proses berpikir, nalar kritis, dan penafsiran baru.

Lebih jauh lagi, puisi, yang mana setiap kali dibaca akan memberikan pemaknaan dan penafsiran yang baru, tidak boleh dibelenggu oleh soal-soal pilihan ganda yang mendikte pemaknaan -dan keinginan buat bisa guyon.

Kita semua sampai di jaman di mana politik Indonesia lebih lucu ketimbang karya puisi. Sebuah puncak komedi ironi.

Sebagai otokritik, apalagi menyambut bulan bahasa Oktober ini, pasti banyak lomba menulis karya sastra bertebaran. Kalau diperhatikan, temanya berat banget, sudah kaya beban hidup aja.

Ambillah contoh tema menulis semacam “Ekspresi Jiwa dalam Karya” atau “Progresi Teknologi dalam Perkembangan Bangsa”. Parahnya, bahkan cenderung boring semacam “Menyambut Bulan Bahasa 2023”. Haish… kalau ingin medioker jangan kebacut, lah. Ra kreatif blas!

Kalau begini terus, ya wis lah. Selamat Berbulan Bahasa dengan garing!