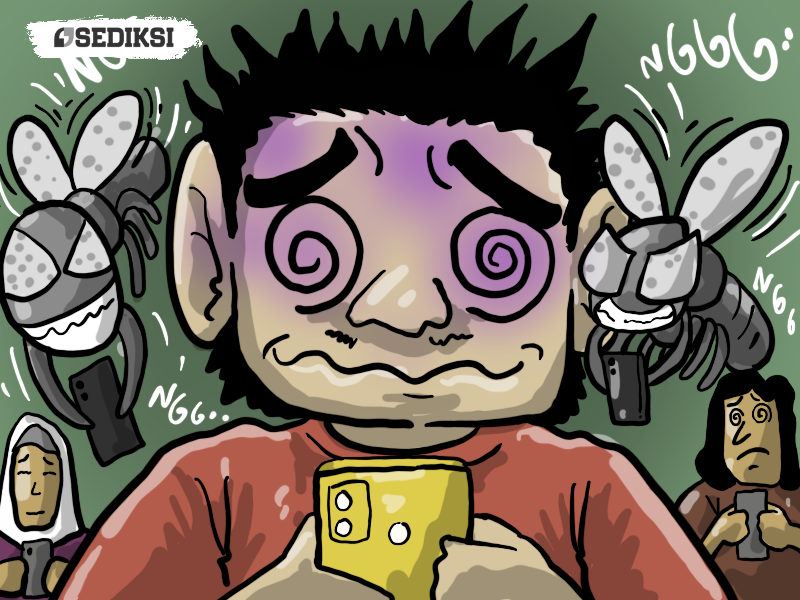

Buzzer atau pendengung seringkali menjadi penyematan yang buruk. Secara istilah, makna pendengung memang telah mengalami distorsi yang jauh. Dari semula sebagai ruang agen siar, kini berstigma negatif sebagai penjilat penguasa.

Bahkan, sekali dicap pendengung, akan berakhir seperti setitik nila rusak susu sebelangga. Seketika semua hancur. Argumen apapun gak ada gunanya lagi. Persoalan tersebut yang saya tangkap dari tulisan Achmad Fauzan Syaikhoni, Karena Sengkarut Istilah Buzzer, Diskusi Tak Lagi Asyik.

Menurut Fauzan, penyematan pendengung dirasanya begitu serampangan. Pokok narasi berbau dukungan pada pemerintah adalah golongan pendengung.

Saking problematiknya, pembelaan berupa pengakuan dan sederet bukti, sampai sumpah pocong pun bahwa dirinya memang bukan pendengung tidak akan cukup mempan. Akibatnya, dialog jadi bias prasangka dan prematur sejak dini. Argumen apapun kayak dosa banget gitu.

Apa yang dirasakan oleh Fauzan pada titik tertentu perihal keresahannya saya sepakat. Namun, kalau kita bicara lebih luas dalam ranah teoritis Sosiologi Politik, persoalan penyematan pendengung ini akan menemukan duduk perkara yang tepat.

Siapa tahu ini bisa menjadi penengah sengkarut istilah pendengung ini. Tujuan lainnya tentu agar tidak ada korban lagi seperti yang Fauzan alami.

Kontrak Sosial

Sebelum bicara lebih jauh soal pendengung dari kacamata Sosiologi Politik, menjadi relevan untuk mencoba memahami terlebih dahulu asal muasal mengapa negara dibentuk. Pernahkah kita bertanya, negara atau pemerintah sebenernya apa, siapa, dan dari mana? Mengapa harus ada negara beserta pemerintahannya ini?

Banyak literatur terkait hal ini yang bisa diselami. Mulai dari buku-buku sejarah peradaban, filsafat hukum, sosiologi politik, hingga yang paling ideal untuk dibaca sebagai pengantar umum adalah literatur perihal tujuan kebangsaan, Revolusi Perancis, beserta pemikiran filsuf di era tersebut.

Sebut saja salah satunya pikiran Jean-Jacques Rousseau soal kontrak sosial. Kontrak Sosial Rousseau berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan, kemerdekaan, dan demokrasi.

Dalam pandangannya, kesetaraan berarti semua individu dalam masyarakat harus diperlakukan sama dan memiliki hak yang setara. Kemerdekaan mengharuskan individu untuk memiliki kebebasan mengekspresikan diri dan mengendalikan tindakan mereka. Demokrasi menunjukkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan suara mayoritas dan kepentingan bersama.

Rousseau percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan tidak egois, namun peradaban dan masyarakat modern telah mengubah mereka menjadi tidak setara dan korup.

Melalui kontrak sosialnya, Rousseau berargumen bahwa untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, masyarakat harus kembali ke keadaan alamiah mereka (baik dan tidak egois). Untuk menjalankan kontrak sosial, antar individu membutuhkan ruang baru yang disebut dengan pemerintahan atau negara.

Jadi, pada dasarnya, pemerintahan atau negara adalah bentukan dari kesepakatan antar individu. Pemerintah terbentuk sekaligus menjalankan apa yang sudah disepakati oleh para individu.

Ini harus dipahami terlebih dahulu sebagai pasal pertama yang mengikat dan memaksa sebagai orientasi bersama keadaan alamiah manusia (baik dan tidak egois).

Sebagai pelaksana kontrak sosial, posisi pemerintah tidak lebih dari alat kerja semata. Gak spesial-spesial banget, bahkan kalaupun spesial, yaaa gak perlu juga dianggap spesial.

Sebab, pemain utamanya dalam hal ini tetap rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Di sinilah konsep check and balance masuk sebagai penengah yang pas.

Pendengung dalam Kacamata Sosiologi Politik

Persoalan check and balance ini lebih mendalam saat kita memahami Sosiologi Politik. Pemerintah atau negara secara keberadaan dikontrol dan diawasi oleh dua subjek besar, yakni sistem perwakilan politik (legislatif-yudikatif) dan gerakan sosial (komunitas, organisasi, dll).

Dua subjek ini posisinya setara, saling melengkapi, dan menguatkan. Individu-individu atau warga negara menempatkan dirinya di dalam sana. Melalui dua subjek itu pula, apa yang ada dalam kontrak sosial diawasi.

Nah, menjadi pembela pemerintah, atau katakanlah pendengung, pada titik ini adalah titik buta. Pertanyaannya, buat apa kita sebagai warga negara membela pemerintah? Pemerintah bukan siapa-siapa dalam hal ini. Pemerintah adalah alat untuk perwujudan kontrak sosial.

Sekalipun pemerintah memiliki visi-misi, ide, gagasan, dan pikiran yang baik, itu semua adalah dasar dari fungsinya. Warga negara bagaimanapun posisinya adalah sebagai pengawas dan pengontrol atas pelaksanaan kontrak sosial.

Pada batas inilah mengapa jadi pendengung adalah dosa bagi warga negara. Karena secara tidak langsung hal itu menyalahi kesepatakan awal atas pasal pertama.

Kontrak sosial kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi tetap harus jadi orientasi bersama antar individu. Selama implementasi pemerintah belum memenuhi prinsip tersebut, semua warga negara wajib mengingatkannya. Entah lewat sistem perwakilan politik atau gerakan sosial.

Dengan begitu, upaya perbaikan terus-menerus akan terjaga. Dan kita sebagai warga negara tidak akan saling bertengkar, melainkan tumbuh mesra dalam keakraban dialog. Solid, padu, dan berdaulat. Tujuan awal dan akhirnya mutlak sebagai upaya mengukir peradaban panjang kesatuan bangsa.

Baca Juga: Apakah Kita Harus Percaya Pada Pakar?

Belajar dari Nordik

Beberapa waktu lalu sempat ramai pernyataan Sri Mulyani perihal hubungan kegratisan hak publik dengan pajak. Kalau diparafrasekan kurang lebih seperti ini, kalau ingin semua gratis, pajaknya juga tinggi seperti negara Nordik.

Hal tersebut memancing reaksi publik. “Kalau tidak dikorupsi, boleh-boleh saja.” Secara prinsip dan idealisme memang harus begitu. Ada kesetimpalan antara pemberian dan pengembalian. Apa yang diberikan oleh rakyat harus kembali pada rakyat.

Negara Nordik memahami dan mengerti betul terkait prinsip mendasar tersebut, dari tataran teori hingga implementasi. Sedangkan untuk kasus Indonesia, pada tataran pemahaman dasar soal negara, pajak, dan peran rakyat belum mencapai titik sebagaimana negara Nordik.

Meminjam pikiran Benedict Anderson dalam bukunya Imagined Communities, melihat bangsa (nation) sebagai suatu komunitas imajiner—yang di dalamnya kita sebagai bangsa membutuhkan daya imajinasi mereka yang merasa sebagai bagian darinya. Imajinasi tersebutlah kontrak sosial kita.

Demi menggapai imajinasi tersebut, bangsa Indonesia kewalahan dan seperti terputus bahkan untuk sekadar mengimajinasikannya saja.

Ini menjawab mengapa kita masih lebih sering terjebak pada urusan pribadi, egoisitas, dan kalkulasi golongan. Bukan orientasi sebagai bangsa dan negara—yang sebagaimana dimaksud di atas adalah soal kesadaran bersama perihal kontrak sosial dan merasa sebagai bagian darinya.

Saat kita telah mencapai pemahaman utuh terkait imajinasi kontrak sosial, sangat besar kemungkinan hal yang menjadi kebutuhan dasar warga negara (pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya) dapat terpenuhi secara adil, bijak, dan bertanggung jawab oleh negara.

Mencapai tolok ukur tersebut memang membutuhkan modal (pajak) yang besar. Namun, bila memang sesuai dengan transaksionalnya, rasanya tidak perlu lagi jadi perdebatan. Sebab, kontrak sosialnya memang menuntut begitu.

Sedangkan untuk kasus Indonesia, imajinasi kontrak sosial tersebut gagal dicapai. Tidak perlu data untuk membedah pernyataan ini.

Sudah rahasia umum bahwa kebutuhan dasar warga negara sangatlah elitis, tebang pilih, dan penuh diskriminasi. Lalu, sebagai warga negara, apa kita membenarkannya?

Tidak bermaksud melarang orang mendukung negara atau pemerintahan. Mendukung pemerintah adalah kewajiban semua orang tanpa terkecuali.

Namun, kita tetap perlu ingat konsep pertama mengapa negara dan pemerintah dibentuk. Selama kontrak sosial belum tercapai, apapun ide dan hasil implementasi pemerintah sampai kapanpun tetap perlu dikoreksi, dikritisi, dan diperbaiki.

Pada akhirnya, kita jadi tahu, mengapa kebanyakan kita sebal, jengkel, dan ingin menerkam mereka yang menjadi pendukung pemerintah, sementara kita sama-sama tahu ada persoalan sosial besar yang masih merajalela.

Ketimbang mendukung pemerintah dengan segala dalilnya, mending ikutan mengontrol pemerintah saja. Bukankah itu tugas utama kita? Gak perlu nambah dan beralih tugas lainnya, deh. Kecuali memang ingin disebut pendengung.