Sediksi.com – Generasi kita mungkin mengenal Ursula K. Le Guin setelah salah satu cerita pendeknya menjadi inspirasi untuk video musik BTS dari lagu berjudul “Spring Day” yang dirilis pada 2017.

Cerita Pendek (Cerpen) tersebut adalah “The Ones Who Walk Away From Omelas” dan pertama kali dipublikasikan tahun 1973.

Yang mengisahkan tentang kota fiksi bernama Omelas dimana kemakmuran kotanya dan kebahagiaan penduduknya selama ini bergantung pada kesengsaraan seorang anak, yang dikurung di ruang bawah tanah seumur hidupnya.

Kemudian, film animasi “Tales from Earthsea”, garapan Studio Ghibli tahun 2006 juga merupakan adaptasi dari buku pertama dari tetralogi “Earthsea” (1968) karangan Le Guin.

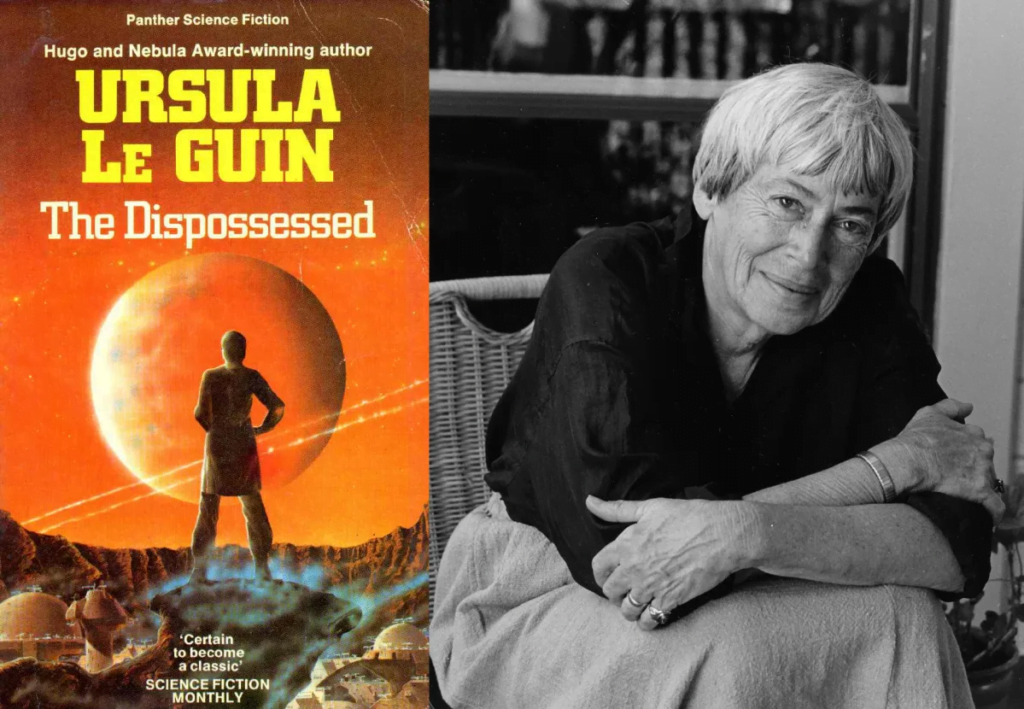

Ursula K. Le Guin adalah seorang penulis dari Amerika yang lahir pada 21 Oktober 1929 dan sudah meninggal pada 22 Januari 2018.

Selama hampir 60 tahun kariernya di bidang sastra, ia telah menghasilkan setidaknya 20 novel, ratusan cerpen, buku anak-anak, dan berbagai karya sastra lainnya.

Sepanjang karier tersebut, ia juga menghasilkan banyak sekali gagasan melalui wawancara dan diskusi terkait kemanusiaan yang pastinya bisa kita pelajari.

Pentingnya seni bagi orang dewasa untuk keluar dari rutinitas yang berat

Dalam wawancara Ursula K. Le Guin dengan Jonatahan White, seorang pemelihara laut, ia menjelaskan fungsi tunggal seni.

Wawancara tersebut dibukukan dengan judul “Talking on the Water: Conversations about Nature and Creativity” dan dirilis pada 1993.

“Rutinitas sehari-hari kebanyakan orang dewasa begitu berat dan artifisial, hingga membuat kita cenderung terisolasi dari banyak hal di dunia. Kita harus melakukan ini-itu untuk menyelesaikan pekerjaan kita.”

“Saya pikir salah satu tujuan keberadaan seni adalah mengeluarkan kita dari rutinitas tersebut.”

Ia mencontohkan, “ketika kita mendengar musik atau puisi atau cerita, dunia terasa terbuka kembali.” Bahwa ternyata masih ada banyak hal yang bisa dipelajari, dirasakan, dan dinikmati di dunia ini.

Bahwa dunia ini lebih besar dari rutinitas kita.

Efek yang sama juga bisa dirasakan dari berinteraksi dengan anak kecil atau orang dewasa yang tidak menutup diri dari dunia luar.

“Penderitaan adalah sebuah kesalahpahaman”

Ursula K. Le Guin menyalurkan pandangannya tentang bagaimana hidup tidak pernah lepas dari penderitaan dalam novelnya “The Dispossessed: An Ambiguous Utopia” (1974).

Bahwa penderitaan itu ada, dan nyata.

“Saya bisa menyebutnya kesalahpahaman, tapi saya tidak bisa berpura-pura penderitaan itu tidak ada, atau bisa lenyap sama sekali.”

“Penderitaan adalah syarat untuk kita hidup. Dan kita sudah tahu ketika penderitaan itu datang.”

Ia melanjutkan, “tentu saja kita harus mengobati penyakit, mencegah terjadinya kelaparan dan ketidakadilan, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh makhluk sosial.”

“Tapi tidak seorang pun bisa mengubah sifat natural eksistensi.”

“Kita tidak bisa mencegah penderitaan. Rasa sakit yang ini-itu, mungkin bisa, tapi tetap tidak bisa dengan ‘Rasa Sakit’ itu sendiri.”

Le Guin meyakini bahwa realitanya — kebenaran yang diakui dalam penderitaan yang biasanya tidak begitu di kenyamanan dan kebahagiaan — bahwa realita rasa sakit bukanlah rasa sakit.

Hanya jika kalian bisa melaluinya dan menanggung beban sepanjang proses itu berlangsung.

Gagasan tentang penderitaan ini juga direfleksikan oleh Le Guin melalui Shevek, karakter protagonis dalam novel tersebut terkait sisi paradoks penderitaan.

“Jika kamu menghindari penderitaan kamu juga menghindari kesempatan untuk berbahagia.”

Sebab proses ini bukan sebuah perjalanan dimana kalian bisa kembali ke posisi lain, melainkan siklus tertutup, seperti berada di sebuah ruangan tertutup.

Tidak ada waktu yang terbuang percuma di dunia ini. Jadi percuma saja mencoba melawan waktu.

Dan rasa sakit yang kalian lalui itu, sama pentingnya dengan kebahagiaan yang kalian nikmati itu.

Kemarahan adalah respon dari rasa takut

Ursula K. Le Guin menuliskan aspek sejarah dan budaya kemarahan yang dijadikan sebagai alat perubahan sosial dalam esainya “About Anger” dari koleksi nonfiksi berjudul “No Time to Spare:Thinking About What Matters” (2017).

“Di hari-hari kebangkitan feminisme gelombang kedua, kita membesar-besarkan kemarahan, kemarahan perempuan. Kami memuji hal itu dan mengembangkannya sebagai sebuah hal yang betul dan bijaksana. Kita belajar untuk menyombongkan diri sebagai pemarah, menyombongkan amarah kita, dan bermain dengan hal itu.”

Le Guin lalu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari dan merefleksikan apa dan bagaimana seharusnya kemarahan itu disikapi.

Dengan mengatakan bahwa sebagian besar ledakan amarah kita sehari-hari ini bukanlah reaksi terhadap bahaya yang sesungguhnya, atau bahkan bahaya yang dirasakan.

Mereka semacam senjata yang kita kita gunakan sebagai reaksi terhadap insecurities, ketidak sabaran, dan kejengkelan yang kita rasakan sendiri.

“Kebanyakan kemarahan saya bukan berkaitan dengan harga diri, tapi rasa iri hati, kebencian, dan ketakutan.”

“Rasa takut, bagi orang dengan temperamen seperti saya, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan saya tidak bisa berbuat banyak kecuali mengakui perasaan itu apa adanya dan mencoba tidak membuatnya mengontrol diri saya sepenuhnya.”

“Kalau saya marah dan sadar akan perasaan tersebut, saya bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu takutkan? Dengan begitu saya bisa melihat dari mana asal rasa marah tersebut. Terkadang, hal itu membantu saya untuk berpikir lebih jernih.”

Ia menegaskan bahwa bagi dirinya, rasa takut itu muncul dari kekhawatiran tidak bisa mendapatkan keamanan dan kontrol untuk hal yang diharapkan.

Salah satu pandangan mengenai depresi klinis menjelaskan bahwa hal ini bersumber dari kemarahan yang dipendam sendiri atau ditekan.

Situasi ini bisa muncul karena karena khawatir disakiti maupun menyakiti, dan mencegah kemarahan untuk berbalik melawan orang atau keadaan yang menyebabkannya.