Saya tak heran kala media mahasiswa menurunkan berita mendalam soal adanya kekerasan seksual dalam kegiatan akademik Universitas Gajah Mada (UGM). Ia hanya satu contoh kasus pada pucuk gunung es yang terlihat. Jika mau mengamati, laku kekerasan dan pelecehan seksual seringkali terjadi di kampus-kampus kita. Namun, birokrat kampus, termasuk juga birokrat UGM, juga kita, kerap membiarkan dan membungkamnya.

Contoh pembungkaman kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni, bisa kita lacak pada paragraf ketigabelas laporan berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan”. Citra Maudy, penulis laporan memperoleh pernyataan gamblang nan gemblung seorang pejabat Departemen Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM, dulunya LPPM), menyalahkan korban dengan pengandaian “kucing dan ikan asin”. Tak hanya itu, si pejabat menambahkan pendapat yang pada intinya adalah “segala hal yang terjadi di kampus, biarkan tetap ada di kampus. Diselesaikan secara baik-baik saja.”

Pemikiran satu pejabat DPkM anonim ini—mestinya disebut saja identitas pejabat tersebut agar masyarakat luas dan warga UGM tahu bagaimana tidak kredibelnya dia dalam memahami kasus kekerasan seksual—seolah tak mau menerima kebenaran bahwa di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan kita merupakan tempat paling ramai terjadi kekerasan seksual. Paling mengerikan, demi citra dan reputasi kampus, tak sedikit dari profesor dan para pejabat perguruan tinggi kita sepemahaman dengan otak dungu pejabat DPkM tersebut: menganggap kampus baik-baik saja.

Lantas, penyangkalan pada masalah tersebut menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bias dan tak berpihak pada penyintas. Pada 11 November 2018 dalam diskusi yang bertempat di lobi MAP UGM, Erwan Agus Purwanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM menekankan pendapat yang sama, bahwa masih terdapat bias birokrasi dalam pemberian sanksi pada pelaku. Mengutip berita Balairungpress, “Kalau saya yang punya kuasa, pelaku pasti akan saya DO (Drop Out –red),” tegasnya.

Sikap tak mau mengakui adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat dibuktikan pula pada program-program edukasi seksual yang menjadi nomor kesekian dalam program kampus. Pun, penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi belum ditanggapi birokrat kampus secara akurat, sensitif, ketat dan konsisten.

Lihat saja berapa anggaran dana untuk konselor dan/atau lembaga dalam kampus yang berperan melindungi seluruh warga kampus. Alih-alih proporsional, kampus-kampus menggelontorkan lebih banyak anggaran pada riset kampus (untuk korporasi) dan atau pada bidang olahraga yang menyediakan banyak prestasi. Lebih parah, malah ada kampus yang tak menyediakan konselor dan/atau lembaga perlindungan pada mahasiswa.

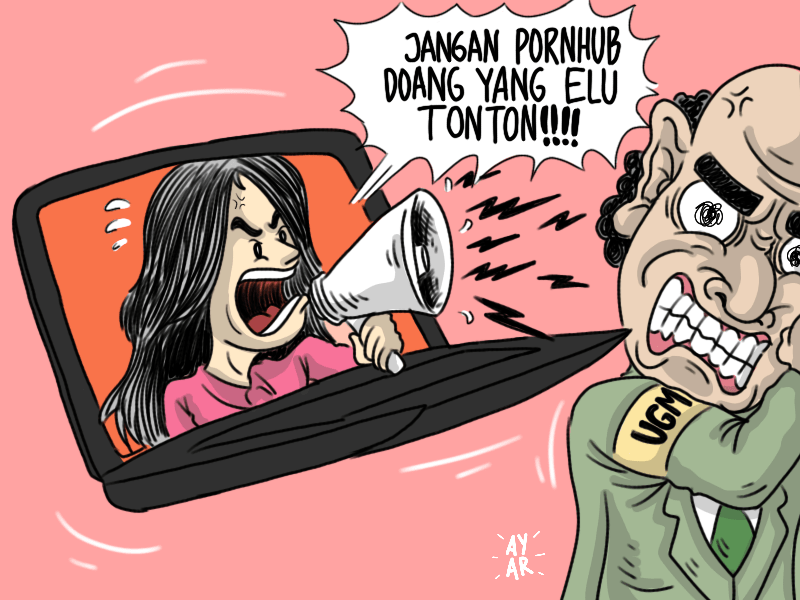

Perguruan tinggi mengesampingkan pendidikan seksual. Alih-alih ngomongin penggunaan kondom dan bagaimana pentingnya konsep consent (persetujuan) dalam tiap hubungan, yang ada malah ngomongin moral dan gaya berpakaian sesuai dengan standar kerapian kampus yang membingungkan. Sekedar mengingatkan, hidup tak sependek penis laki-laki, jangan coba atur gaya berpakaian kami~

Menurut data pengaduan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), paling banyak pelecehan seksual terjadi di kampus dan sekolah. Selain itu area publik juga rawan kasus pelecehan seksual.

Namun, kita tak bisa fokus pada statistik saja. Sebab statistik dapat diubah dan berbeda hasil. Pada titik ini, mengkuantifikasi masalah kekerasan seksual di kampus-kampus mungkin mengaburkan apa yang paling penting.

Menjadikan kampus sebagai ruang yang aman dan nyaman memang harus diupayakan oleh birokrat kampus serta seluruh warga kampus tak terkecuali. Upaya-upaya perlu digiatkan, kampanye-kampanye perlu dimasifkan. Itu semua bertujuan menumbuhkan imajinasi bagaimana menyikapi kasus kekerasan seksual dan kenapa mesti memerangi budaya patriarki serta budaya pemerkosaan. Satu usaha yang patut dicoba adalah menggunakan medium populer hari ini, yakni film.

Kirby Dick, sutradara beberapa film dokumenter yang menyingkap kasus-kasus pemerkosaan yang diabaikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan berkata pada Roger Ebert bagaimana efektifnya film, “Karena ketika kamu mendengar suara-suara penyintas, dan mereka berbicara tentang pengalaman mereka, itu jauh berbeda dari membaca tentangnya. Sangat berbeda.”

Mengingat keberlanjutan kasus Agni belum membuat UGM menghasilkan kebijakan yang tegas dan malah ada upaya pengaburan kasus, saya menyarankan para birokrat UGM harus segera melihat tiga film dan serial tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan berikut ini:

Baca Juga: Tafsir Alternatif Snow White: Ibu Tiri adalah Kita

It Happened Here (2014) – Lisa F. Jackson

It Happened Here adalah film dokumenter yang mengeksplorasi kekerasan seksual di kampus-kampus melalui kesaksian pribadi lima penyintas yang mencoba mengubah pengalaman mereka menjadi batu loncatan untuk perubahan. Alih-alih bersembunyi karena malu, mereka memilih untuk berbicara, dan bersatu menggugat perguruan tinggi mereka.

Film ini mendokumentasikan lima perempuan yang marah dan frustrasi oleh reaksi yang kurang membantu dari universitas mereka. Ketika mereka mencoba untuk mendapatkan keadilan, mereka diabaikan, diremehkan dan dipermalukan, sementara para penyerang tetap berada di kampus dengan bebas dari hukuman.

Lantas, dengan cara mereka sendiri, mereka berjuang melawan stereotip dan stigma yang muncul bersamaan dengan kekerasan seksual. Mereka mengorganisir jalan-jalan dan kampanye untuk memerangi pemerkosaan di kampus-kampus dan secara terbuka berbagi cerita. Mereka mewakili orang-orang lain yang merasa seperti mereka tapi belum atau tidak bersuara.

Masing-masing cerita unik dan berbeda dan terjalin dengan satu tema sentral: jangan takut untuk berbicara. Pesan Jackson tampak jelas melalui kejujuran dan keaslian lima aktivis pemberani ini. Yang tanpa malu menunjukkan wajah mereka dan menceritakan kisah mereka untuk membantu orang lain. Mereka tahu ada kebutuhan yang perlu untuk perubahan di kampus-kampus dan mereka tidak menunggu orang lain melakukannya.

Film ini sendiri telah diputar di kampus-kampus sebagai bagian dari kampanye ” It’s on Us” yang diluncurkan September 2014 oleh mantan Presiden Amerika, Barack Obama di Gedung Putih. Info film bisa dilihat di sini.

Baca Juga: The Age of Adaline: Merasakan Lelahnya Jadi Awet Muda

The Hunting Ground (2015) – Kirby Dick

The Hunting Ground, melengkapi It Happened Here sebagai film dokumenter bersifat advokasi yang bertujuan menunjukkan fakta-fakta yang acapkali dibantah. Faktanya, kekerasan seksual adalah epidemi di perguruan tinggi kita.

Film ini tiba di tengah-tengah diskusi publik Amerika Serikat tahun 2014 silam tentang kekerasan seksual. Pemicu diskusi itu adalah pemerintahan Obama, yang menjadikan masalah ini sebagai prioritas.

Ia dimulai dengan montase mahasiswa yang berteriak kegirangan saat mereka menerima pemberitahuan penerimaan di perguruan tinggi favorit mereka. Sebuah kabar baik yang akan disimpan dan dibanggakan oleh perguruan tinggi. Tapi di sisi lain, statistik pemerkosaan di perguruan tinggi Amerika Serikat yang mengungkap 1 dari 5 mahasiswa menjadi korban pemerkosaan (dengan hanya lima persen dilaporkan) menjadi iklan yang buruk untuk pendaftaran, bahkan lebih buruk lagi sebagai insentif untuk sumbangan alumni, hibah pendidikan, dan pendanaan program olahraga.

Kirby Dick berusaha melibatkan emosi penonton dengan kisah-kisah para penyintas yang menyebutkan nama, wajah, dan pengalaman dalam banyak statistik. Kamera juga mengikuti aktivisme Annie E. Clark dan Andrea Pino, salah satu pendiri organisasi End Rape on Campus, saat mereka mencoba berbagai upaya untuk membuat perguruan tinggi yang mereka cintai bertanggung jawab atas tanggapan buruk mereka pada para korban. Dapat dilihat bahwa si sutradara berusaha membahas alasan sistemik bahwa perguruan tinggi atau universitas sering gagal bertindak, bahkan ketika korban pemerkosaan sudah berani maju, mencari—dan sering memohon—keadilan.

Sutradara Kirby Dick yang kondang dengan karya dokumenter Derrida (2002) sebelum mencipta The Hunting Ground terlebih dahulu mencipta The Invisible War (2012), film dokumenter tentang kekerasan seksual di ranah militer.

Suatu kali, ia pernah mengungkapkan alasan ia terus menciptakan film-film tentang kekerasan seksual yang epidemik pada lembaga-lembaga pemerintahan. Ia beralasan, “Kami agak merasa ini akan membuat dampak yang signifikan. Sebab budaya pemerkosaan telah menjadi masalah besar selama beberapa dekade. Mereka tahu [pemerkosaan] adalah masalah sejak tahun 1970-an. Secara historis, mereka terus menyangkal masalah, menyalahkan orang-orang yang maju, dan menutupinya. Tapi sejak kami menayangkan filmnya, benar-benar ada perubahan dalam lanskap.”

Oh ya, The Hunting Ground juga mengandung suara kemarahan Lady Gaga sebagai penyintas. Info film bisa dilihat di sini.

Baca Juga: Curhat Pak Santoso: Dosen Magang yang Diajak Kelon Mahasiswinya

13 Reasons Why (TV Series, 2017- …) — Brian Yorkey

Nah, ini fiksi dan serial televisi. Saat tulisan ini dipublikasikan, serial Netflix ini sudah menamatkan musim keduanya. Namun, bagi anda yang belum pernah menontonnya, saya sarankan memulainya dari episode pertama di musim pertama ia tayang.

Serial televisi ini diadaptasi dari novel Jay Asher dengan judul yang sama. Ia menceritakan kisah yang sangat jujur tentang perjuangan seorang gadis melalui dinamika sekolah menengah yang akhirnya mengarah pada keputusan bunuh diri. Sebelum melakukan bunuh diri, Hannah (Katherine Langford) merekam 13 kaset, masing-masing melibatkan orang tertentu yang entah bagaimana bertanggung jawab atas kematiannya. Kaset harus didengarkan secara keseluruhan dan kemudian diteruskan ke orang berikutnya sampai 13 orang yang tersebutkan dalam kaset mendengar apa yang terjadi.

Serial ini berfokus pada Clay (Dylan Minnette), salah satu dari orang-orang di kaset, dan bagaimana dia mempertanyakan apa yang dia dengar, rasa bersalahnya karena tidak dapat membantu Hannah dan bagaimana dia memperjuangkan keadilan bagi Hannah.

Pemaparan cerita 13 Reasons Why dieksekusi dengan baik, bukan hanya kecemasan remaja, tetapi realitas ketidakamanan remaja, juga kekuatan kata-kata yang menyebabkan tindakan orang atas orang lain. Ia juga tidak menghindar dari topik-topik sulit, menggambarkan adegan-adegan grafis perkosaan dan bunuh diri, tetapi pada akhirnya anda akan merasa dipahamkan tentang bagaimana lembaga pendidikan belum menjadi ruang yang aman dan nyaman.

Pada musim kedua, Brian Yorkey selaku sutradara, menarasikan keluarga Hannah berhadapan dengan lembaga Sekolah Menengah, lokasi Hannah dilecehkan dan dirundung. Ibu Hannah menuntut sekolah. Proses persidangan itu dikisahkan dari episode ke episode, seperti musim pertama, tiap episode akan menimbulkan efek kejut yang berfokus pada penyangkalan dan pengabaian birokrat lembaga pendidikan atas kekerasan seksual yang terjadi di tempat mereka, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual serta bagaimana proses korban menjadi penyintas, juga peran keluarga dalam pengembangan anak.

INGAT: Film ini cocok untuk pemirsa dewasa, sebab mencakup banyak masalah termasuk depresi, kekerasan seksual dan bunuh diri. Jika Anda sedang dalam proses pemulihan mental, serial ini mungkin tidak cocok untuk Anda atau Anda mungkin ingin menontonnya bersama orang dewasa yang terpercaya. Info tentang film bisa dilihat di sini.

***

Pada akhirnya, ketiga film di atas perlu untuk kita tonton, baik kita yang belum dan kita yang sudah masuk kampus. Birokrat kampus tetap paling perlu. Sudah saatnya kita bersama-sama bergerak melampaui kampanye informasi yang salah dan berbahaya ini, mengakui masalah ini, dan menciptakan perubahan yang nyata dan efektif demi mahasiswa perguruan tinggi kita.

Sumber:

http://ff2media.com/thehotpinkpen/2015/04/13/it-happened-here/

https://kumparan.com/preview-review/5-film-yang-buktikan-kalau-kekerasan-seksual-itu-nyata