Saya turut khawatir mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Seperti yang disampaikan Achmad Rohani Renhoran, dalam opini “Kampanye Politik di Kampus dan Dampak Undangan BEM UI”.

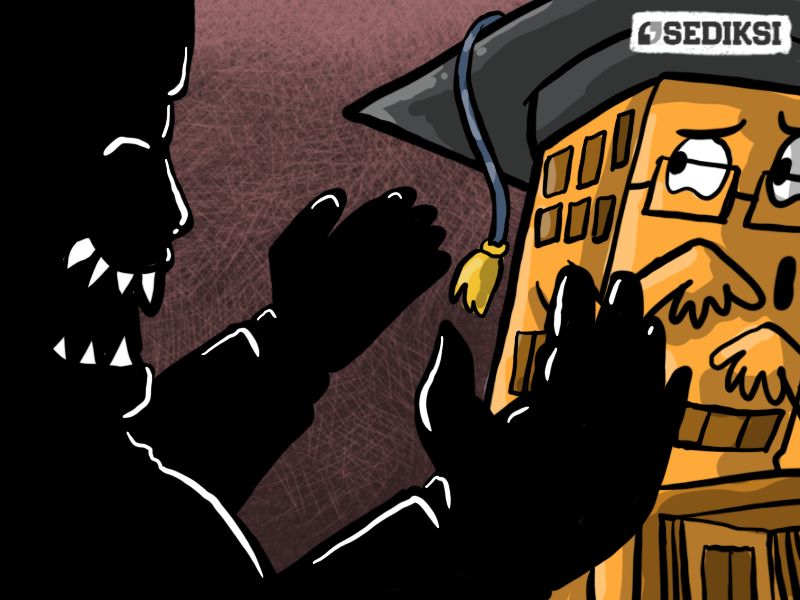

Bahwa adanya politisasi kampus dikhawatirkan akan akan mengganggu proses pembelajaran.

Lebih jauh, Rohani juga takut akan ada politik pecah belah dalam universitas, serta pemborosan anggaran.

Poin yang diberikan Rohani memang masuk akal, pun saya setuju dengan analisisnya.

Putusan tersebut mengizinkan partai politik untuk berkampanye di institusi pendidikan, termasuk kampus dan sekolah.

Meski dengan syarat, tidak memperbolehkan segala bentuk atribut partai, dan hanya bila kampus mengundang, tetap saja…. akan ada pelaksanaan kampanye partai politik di dalam kampus.

Di mana kampus seharusnya ada di zona netral, dan tidak dalam keberpihakan golongan manapun dalam konteks politik.

Yang mana hal ini menandakan bahwa institusi pendidikan masuk dalam arena politik praktis.

Saat konsep demokrasi politik sudah membumi seperti saat ini, politik praktis sudah menyerupai sebuah kontestasi yang saling melakukan pembunuhan karakter, saling menghancurkan strategi dan taktik, saling menyerang basis-basis teritorial, dan saling beradu tanding menerima simpati publik.

Dan institusi pendidikan atau kampus kita belum siap untuk masuk dalam arena politik praktis.

Iklim Politik yang Transaksional

Pertama yang harus kita baca adalah motif MK mengeluarkan putusan itu secara tergesa-gesa.

Maksud saya, kita tidak bisa mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kemurahan hati’ negara, untuk membuat generasi muda aktif dalam perpolitikan nasional.

Tahi Kambing!

Bagi saya, putusan ini masih terkait dengan jumlah pemilih muda pada Pemilu 2024 yang besar.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 2024 jumlah pemilih muda mencapai 56% total Daftar Pemilih Tetap (DPT), 22,85% dari generasi Z dan 33,60% milenial.

Dan tebak generasi muda tersebut terkumpul di mana? Ya, kampus!

Pendukung putusan MK ini berargumen, bahwa ini merupakan satu kemajuan untuk membangun generasi muda yang melek politik.

Ya, tahi kambing lagi!

Masalahnya, iklim perpolitikan nasional tidak bisa dibaca begitu naif. Akui saja, kita mempunyai tradisi politik yang transaksional.

Budaya tersebut tidak hilang begitu saja dalam kampus, aktor-aktor kampus pun dapat dengan mudah terlibat politik transaksional.

Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada politik transaksional dalam kampus?

Logikanya begini saja, tiap-tiap rektor perguruan tinggi negeri (PTN) saja dipilih pemerintah–35% suara kementerian–masa iya tidak ada ‘politik balas budi’ di sana?

Atau seperti Rektor Universitas Indonesia yang menduduki jabatan komisaris BUMN, apa yakin tidak akan ada konflik kepentingan?

Partai Politik Tidak Ideologis

Pengandaian akan ada diskursus dalam kampus pun layak digugat. Masalahnya, saat ini partai politik kita tidak memiliki ideologi yang baku.

Tidak seperti di Amerika Serikat yang terjadi diskursus besar antara Demokrat dan Republik, atau di Inggris Raya di mana Partai Buruh dan Partai Konservatif saling sikut di parlemen.

Berbanding terbalik dengan percaturan politik nasional yang partai politiknya hanya tahu bagi-bagi kekuasaan saja.

Macetnya pertukaran gagasan juga bukan hanya dilandasi tidak ideologisnya partai. Politik rekonsiliasi yang dijalankan Jokowi juga membikin mandek diskursus politik. Bahkan, selama lima tahun ke belakang secara teknis kita tidak memiliki partai oposisi.

Namun, diskursus politik dalam kampus itu bukan sesuatu yang utopis pula. Nyatanya, pada medio 1960-an, bukan hal yang asing membicarakan politik di kampus.

Tiap-tiap mahasiswa memiliki gagasan, mereka juga dinaungi partai politik yang ideologis, sehingga diskursus itu dimungkinkan dalam ranah yang akademis maupun praktis.

Mengaktivasi iklim 1960-an itu sangat mustahil, kala itu partai politik masih panas-panasnya dalam tarung gagasan dan ideologi.

Diskursus pun merambah ke ranah akademik, partai seperti PKI dan Masyumi mendirikan basis mahasiswanya, melemparkan tarung gagasannya sampai di kampus.

Berbeda dengan logika partai hari ini, semuanya didasari atas kalkulasi untung-rugi. Pertukaran gagasan tidaklah penting, mana yang lebih menguntungkan itulah yang menjadi pilihan!

Gerakan Mahasiswa Miskin Memiliki Tawaran Alternatif

BEM UI boleh-boleh saja mengundang calon untuk berdebat di kampusnya. Namun saya pikir ini tergesa-gesa dan reaktif saja.

Ya, organisasi mahasiswa Kampus Jaket Kuning itu merupakan yang pertama menyambut baik putusan MK.

Tapi sampai sejauh mana BEM UI dapat menguliti ketiga capres?

Intuisi saya mengatakan bahwa mahasiswa ini hanya menyediakan panggung, dan mempertanyakan capres, tanpa ada gagasan atau tawaran alternatif.

Maka kelihatannya pun mereka hanya sebatas event organizer.

Kekosongan narasi alternatif, tentu membuat mahasiswa hanya subjek pasif saja. Meski ketiga capres bersedia datang ke UI, mahasiswa hanya diperankan sebagai penanya yang coba masuk ke dalam alam pikir capres.

Padahal, lebih dari itu mahasiswa seharusnya memerankan peran penting dalam membangun narasi alternatif. Sehingga debat capres tidak hanya seperti forum QnA, namun sebuah jembatan diskursus.

Kekosongan narasi tandingan ini juga yang membuat gerakan mahasiswa selalu ‘gitu-gitu aja’. Pola-pola gerakan mahasiswa yang reaktif, sekaligus minim alternatif tidak pernah menghasilkan keberhasilan yang signifikan.

Belajar dari Chile, gerakan mahasiswa pada 2012 yang berhasil menuntut kebijakan pendidikan gratis itu dibangun dengan konsisten selama dua dekade. Mereka tidak hanya melawan, namun juga memunculkan tuntutan alternatif.

Politisi ditelanjangi habis-habisan di kampus sepertinya tidak akan terjadi.

Iklim perpolitikan yang transaksional, partai politik yang tidak ideologis, dan minimnya tawaran alternatif dari mahasiswa menjadi alasan logis kalau kampus belum siap menghadapi politik praktis.

Kalau pun memaksa–seperti sekarang–yang ada universitas hanya akan jadi ladang suara partai maupun capres saja. Mahasiswa maupun civitas akademikanya cuma mengembik oleh yang punya kuasa.