Apa yang lebih nekat daripada menjadi musisi?

Well, bikin media musik.

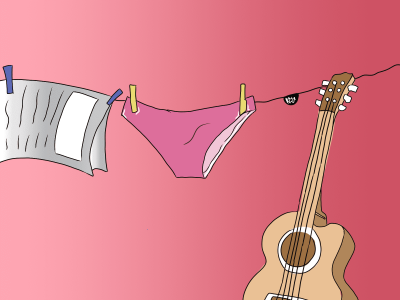

Saya sependapat dengan Widya Amalia yang menulis “Mengintip Isi Celana Dalam Jurnalisme Musik di Tanah Air” di media ini dua tahun lalu.

Dalam ulasannya itu, ia mengatakan, “Media musik hari ini hanya menayangkan berita musik yang, yaaa, begitu-begitu saja. Berita yang diangkat kebanyakan berisi chord, playlist, album terbaru, dan tentu saja skandal musisi atau seniman.”

Saya sih setuju-setuju saja. Selain mewartakan kabar, media musik memang idealnya membahas musik lebih dalam. Ya memang begitu toh seharusnya, yakali mau ngegosip.

Media musik harus punya opini sendiri alias “idealis”. Kudu punya sikap seperti rangorangnya. Ha!

Ya, pada titik idealnya, media musik adalah kurator, penentu selera para pembacanya. Betul?

Kalimat di atas sebenarnya sudah cukup menutup tulisan ini. Namun jauh panggang dari api, jika disruptor konsumsi musik adalah streaming, maka soal kepenulisan, yang untung malah media sosial, bukan media musik! Duh!

Baca Juga: Kasak-Kusuk Media Online di Malang

Media sosial jadi tantangan terbesar media musik

Kehadiran media sosial adalah tantangan terbesar bagi media musik. Dalam aspek pemberitaan, ia telah membunuh relevansi “berita musik”.

Situ tak perlu lagi menunggu media menayangkan rilisan terbaru Dewa 19, cukup buka akun Instagram atau YouTube “VIDEO LEGEND”, semua akan terpampang jelas. A1 pula!

Ibarat Louis XVI, aspek pemberitaan media musik telah dipenggal di tengah arena bernama kebudayaan. Berita musik sudah mati!

Saya rasa, media musik harus segera meninggalkan konten berbasis press release—yang isinya cuma tinggal salin itu. Maksudku, mau sampai kapan bertahan dan membiarkan kontakmu ngendon di bank-data-media-musik para publicist?

Selanjutnya, mari ngobrolin fungsi kuratorial. Barangkali, inilah yang tersisa, dan seharusnya jadi alasan terbaik keberadaan media musik.

Baca Juga: Keluarga Cemara dan Keluarga Korban Media

Konon, orang-orang di balik media musik adalah para “fans yang tercerahkan”. Mereka umumnya mendengarkan dan mengamati musik lebih serius ketimbang orang lainnya. Pada mereka, orang-orang menitipkan hajat selera masing-masing. Tak jarang, mereka kemudian diberi label “snob”. Dis!

Kekuatan terbesar media musik hari ini adalah “konteks”. Ini perlu ditekankan karena ialah yang bisa menjawab, “Kenapa lagu “A”, dan bukan lagu-yang-mbuh-itu-apa, yang kudu diperhatikan?”

Hal ini berperan mengetengahkan mengapa sebuah musik dan hal-hal yang menyelimutinya jadi menarik, baik secara musik maupun sudut pandang lain.

Fungsi ini jadi kian penting karena faktanya, kita dibanjiri ratusan rilisan baru setiap minggu. Kemudahan akses mendatangkan begitu banyak pilihan pada pendengar, yang sayangnya tak selalu berujung baik. Ini mengingatkan saya pada Paradox of Choice, yang mana kita malah semakin bingung akan bejibunnya pilihan.

Nah, di sinilah peran kuratorial media musik punya peluang. Dengan menyajikan konteks, pendengar musik memilah mana musik yang layak didengar dari musik yang, map-maap aja nih, kurang menarik.

Discerning Music from endless noises

Soal selera musik, ya tentu nggak melulu soal benar-salah. Bayangkan jika seorang kawanmu menyukai Dream Theater dan taklid pada skill gitarnya Petrucci, kemudian ada media yang nggak peduli dan malah mengolok mereka sebagai “tukang masturbasi ego yang dekaden”?

Bayangkan pula soal komentar Matty Healy yang menyebut “Metallica adalah band yang buruk”. Para headbangers yang konon galak-galak itu barangkali bakal kebakarang jenggot. Fans 1975 gimana? Ya nggak gimana-gimana!

Ruang semacam ini yang jadi potensi media musik. Mereka bisa jadi pendamai, atau sekalian saja memperkeruh itu semua. Setidaknya, media musik bisa menyodorkan sikap soal ihwal musik. Pasalnya, sudut pandang itulah yang akan membuat belantika myuziek senantiasa meriah.

Eits, itu idealnya. Fungsi kuratorial ini juga nggak gampang dilakukan. Halangan pertama adalah awak media musik yang nggak pedean. Kawan-kawan saya yang membuat media musik memilih “main aman” dan “tidak beropini”.

Mereka selalu berkata pada saya, “Aduh, aku tuh gak main musik. Takut kalo mau ngreviu-ngreviu gitu.”

Tembok kedua, melanjutkan kalimat terakhir tadi, adalah perasaan insecure pelakunya sendiri. Biar lebih jelas, perilaku anti-kritik para musisi dan (utamanya) fans-nya sendiri.

Kritik jujur, atau malah resensi buruk, bisa berakibat macam-macam. Minimal, situ bakal menerima sikap dingin dari tongkrongan, sampai “didudukkan” sama abang-abangan. Ya toh?

Meski begitu bukan berarti tak ada titik tengah. Setidaknya pengalaman dan apa yang saya lakukan sendiri.

Sekarang, alih-alih menjelek-jelekan karya buruk, energi saya lebih terpusat pada memuji karya apik. Lagu bagus memang layak dibahas dan disebarluaskan agar menemukan lebih banyak telinga untuk mengapresiasinya. Untuk karya buruk, mending dicuekin aja gak sih!

Meminjam ucapan Taufiq Rahman, hidup terlalu singkat untuk mendengarkan lagu jelek. Apalagi mencacinya.

Dari algoritma sampai perspektif pendengar

Saya rasa hal-hal di ataslah yang perlu jadi sorotan sebelum memulai sebuah media musik. Ini karena kuratorial musik pada akhirnya juga punya disruptornya sendiri, algoritma.

Ia adalah “tuhan” tak kasat mata yang menentukan hajat hidup kita semua. Ia mulai menjadi penentu selera kita.

Perdebatan fungsi tadi hanya baru sebagian kecil dari masalah media musik. Kita, misalnya, belum bicara soal perputaran uangnya.

Maksudnya, dari mana kita menghidupi ini semua? Dari iklankah, dari paid promote rilisankah, atau malah bikin acara yang mengatasnamakan media tersebut? Buang jauh-jauh dulu cita-cita menggaji redaktur, bisa membayar situs sampai rutin buka bersama tiap Ramadan saja sudah sangat bagus.

Belum lagi ngomongin dari perspektif pendengar. Apakah mereka benar-benar butuh media musik untuk menemukan musik-musik anyar? Atau sebenarnya, kurator itu tak harus berwujud media musik? Bisa saja sebatas retweet, re-share, atau rekomendasi random dari berhala-berhala daring bernama idol?

Atau malah, ternyata pendengar sudah nyaman dengan tombol “autoplay” Spotify & YouTube—seperti yang saya bilang soal algoritma tadi?

Sungguh, membuat media musik adalah satu jalan yang kelewat sunyi.